事业单位工作人员能去企业兼职吗?相关规定有没有说?

首先,我们必须明确,事业单位工作人员的身份属性是讨论其兼职行为合法性的基石。与公务员不同,事业单位人员分为管理人员、专业技术人员和工勤技能人员三类,其兼职政策并非“一刀切”。核心原则是“从严控制”与“分类管理”。《中华人民共和国公务员法》中关于公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”的禁止性规定,其精神深刻地影响着事业单位管理人员的行为规范。对于承担领导职责的管理人员,其兼职受到最严格的限制,原则上禁止在任何营利性组织中兼职,这是为了确保其全身心投入公共管理,杜绝利用公权力为个人或关联企业谋利的可能性。然而,对于专业技术人员,政策则展现出一定的灵活性和鼓励倾向。国家鼓励和支持事业单位的专业技术人员,在完成本职工作、不涉及本单位核心技术或商业秘密的前提下,到企业、科研机构、社会组织等兼职,旨在促进知识、技术、管理等创新要素向企业流动,推动产学研深度融合。这正是事业单位专业技术人员兼职政策的核心价值所在,它为科技、教育、医疗等领域的专家人才开辟了一条服务社会的“第二通道”。

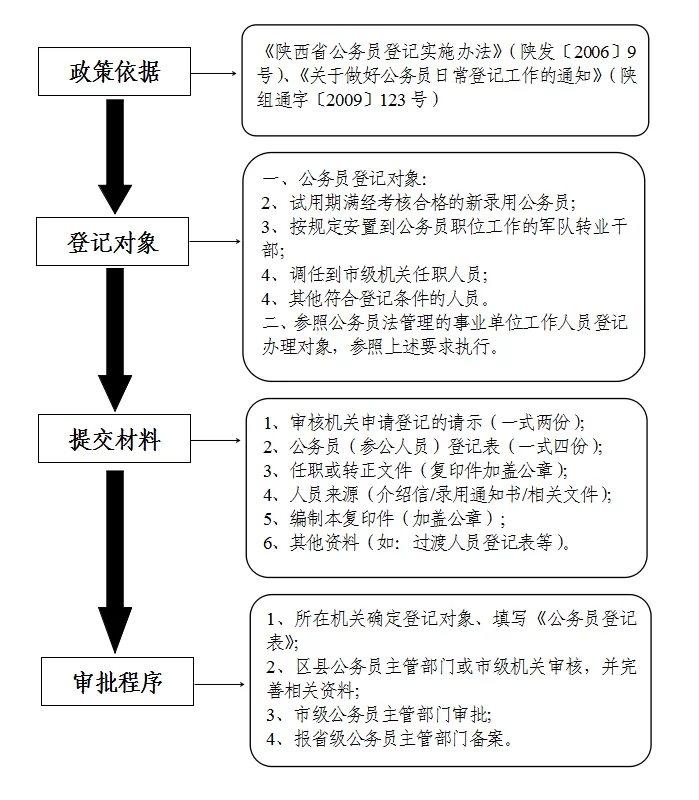

然而,这条通道并非畅通无阻,其唯一的通行证是合规的审批流程。任何未经批准的兼职行为,无论其初衷多么高尚,都可能被定性为违规。事业单位人员兼职审批流程是确保兼职行为“阳光化”的关键阀门。一般而言,该流程包含几个核心环节:个人书面申请、所在单位初审、主管部门审核(或备案),以及必要时报请同级人力资源社会保障部门批准。申请材料通常需要详尽说明兼职单位的基本情况、兼职工作的具体内容、期限、投入的时间与精力,以及最重要的——兼职报酬的获取方式与数额。单位在初审时,会重点评估兼职是否会影响申请人履行本职岗位职责、是否利用了单位的职务便利或未公开的技术信息、是否与本职工作存在利益冲突。这一系列严格的审查,其根本目的在于将个人追求与公共责任进行有效的切割与平衡,确保兼职行为的出发点是“为社会创造增量价值”,而非“利用公家资源淘个人第一桶金”。

谈及兼职,报酬问题绕不开,这也是监管的重中之重。事业单位兼职取酬规定的核心在于“公开透明”与“合规上缴”。根据规定,经批准兼职的专业技术人员,其合法取得的兼职报酬原则上归个人所有,但必须如实向单位报告。部分地方或单位可能会根据具体情况,要求兼职人员将部分收益上缴单位,或作为单位创收的一部分进行再分配,这通常会在单位的内部管理办法或与兼职人员的协议中明确。绝对禁止的是,利用职权或职务影响,以“顾问费”、“咨询费”等名义变相收受利益,或通过兼职渠道进行利益输送。此外,兼职活动不得占用工作时间,不得使用单位的资金、设备、技术资料等无形与有形资产。一旦兼职行为与上述规定相悖,其性质就可能从合规的“价值创造”滑向违规的“以权谋私”。

最后,我们必须正视违规兼职的严重后果。触碰红线的行为,必然会面临严厉的惩戒。事业单位违规兼职的后果不仅关乎个人职业前途,更可能触及法律底线。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》等相关法规,未经批准擅自兼职的,会受到警告、记过、降低岗位等级等处分;情节严重的,给予开除处分。对于违规获取的报酬,会被认定为违纪违法所得予以追缴。如果兼职行为涉及泄露国家秘密、商业秘密,或利用职务便利为兼职单位谋取不正当利益,那么问题将远超纪律处分范畴,可能构成滥用职权罪、受贿罪等,被依法追究刑事责任。近年来,随着纪检监察力度的不断加强,因违规兼职而“栽跟头”的案例屡见不鲜,这为所有事业单位工作人员敲响了警钟:制度的高压线,不容触碰。

因此,对于身在体制内、心怀广阔天地的个体而言,这条兼职之路,与其说是一扇可以随时推开的窗,不如说是一道需要谨慎持钥开启的门。钥匙,是合规;门后,是个人与公共利益的共赢,而非一方对另一方的侵蚀。在追求个人价值的同时,时刻紧绷纪律之弦,审慎评估,依法依规行事,方能在体制的边界内,走出一条既能实现自我、又不负人民信任的宽广道路。