事业编教师能搞副业吗,工资待遇到底会不会受影响?

“教师能不能搞副业?”这个问题,在教师群体的茶余饭后,在各类网络论坛上,被反复咀嚼、探讨。它不仅仅是一个关于“搞钱”的现实问题,更是一个牵涉到职业伦理、政策法规与个人发展的复杂命题。对于捧着“铁饭碗”的事业编教师而言,任何轻率的决定都可能动摇其职业根基。因此,我们必须拨开情绪的迷雾,以一种近乎审视的态度,去剖析其背后的政策红线、现实影响与可行路径。

首先,我们必须清晰地认识到,事业编教师的身份首先是“公职人员”。这一根本属性决定了其行为必然受到比普通劳动者更为严格的约束。国家出台的相关规定,如《事业单位工作人员处分暂行规定》等,核心精神可以概括为几个关键点:不得影响本职工作、不得利用职务之便谋取私利、不得损害国家和集体利益。这三点,构成了教师副业的“高压线”。具体到教育领域,教育部三令五申“严禁中小学在职教师有偿补课”,这便是最明确、最刚性的“红线”。为什么管得这么严?因为教师一旦涉足有偿补课,就极难避免利用自己的职务影响——比如,暗示或引导自己的学生参加补习班,这构成了典型的利益输送,不仅加重了学生和家庭负担,更严重破坏了教育公平。因此,任何与主责主业产生直接或间接利益冲突的副业,比如在校外培训机构兼职、利用家长资源办班等,都属于绝对禁止的范畴。这并非对教师追求更高收入的“苛责”,而是维护教育这片净土的必然要求。

那么,跨越了红线,工资待遇会受到怎样的影响?这是每位教师最关心的问题。直接的后果往往不是“扣工资”那么简单。一旦违规行为被查实,根据情节严重程度,面临的处分从警告、记过、降低岗位等级,直至开除不等。警告、记过虽然不会立刻影响基本工资,但当年的绩效奖金、评优评先资格基本都会泡汤,这已经是不小的经济损失。如果到了“降低岗位等级”或“开除”的地步,那工资待遇的打击就是毁灭性的,甚至意味着职业生涯的终结。更深层次的影响在于“隐性”的职业生涯发展。一次违规记录,会成为教师职业档案中的一个“污点”,在后续的职称评定、岗位晋升、骨干教师选拔中,都可能成为一票否决的硬伤。所以,对工资待遇的影响,不应只盯着工资卡上的数字,更要看到其背后整个职业发展前景的折损。这才是最大的“成本”。

明确了禁区,我们再来探寻那些可能存在的“合规蓝海”。是不是所有副业都行不通?也并非如此。一个核心的判断标准是:你的副业是否完全独立于你的教师身份和学校资源,并且是在纯粹的业余时间进行的? 如果答案是肯定的,那么它就有了合规的基础。例如,一位美术老师,在周末和假期进行自己的绘画创作,并通过画廊或网络平台出售作品,这完全是个人才艺的变现,与教学工作毫无冲突。一位语文老师,热爱写作,在不占用工作时间、不使用学校名义的前提下,向报刊杂志投稿,或在网络平台发表小说、散文,获取稿酬,这是知识价值的延伸。再比如,一位英语老师,精通视频剪辑,可以利用业余时间接一些与教育无关的商业剪辑单。这些副业的共同特点是:技能通用、身份脱钩、资源独立。它们考验的是教师作为“社会人”的其他技能,而不是利用“教师”这个身份标签来变现。

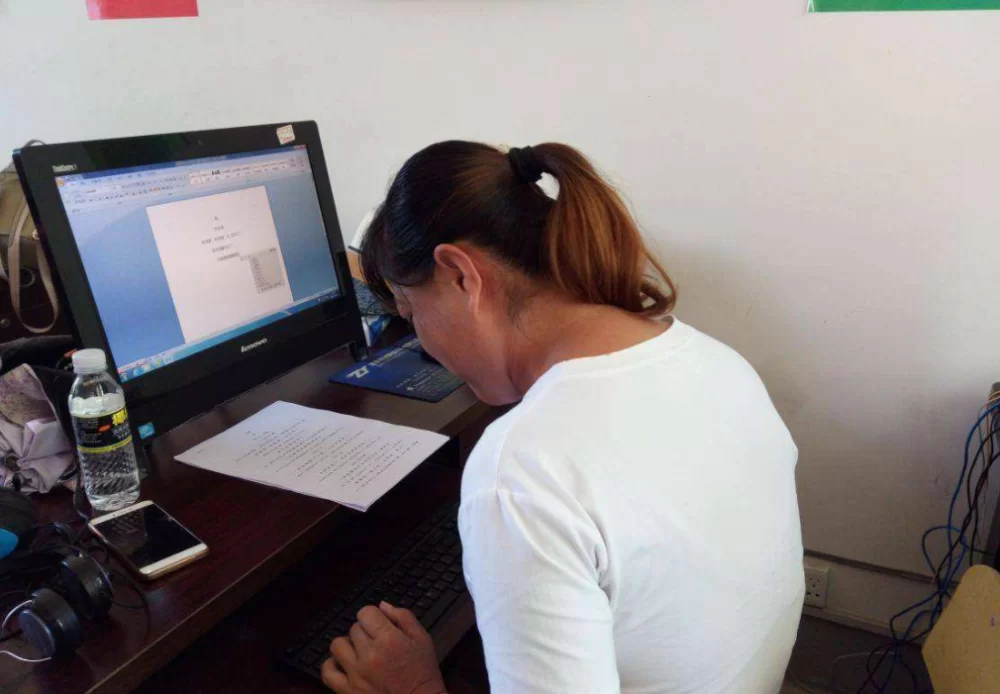

然而,即便是在“蓝海”中航行,也需要配备精良的“风险规避”装备。第一,信息透明与适度沟通。虽然政策没有强制要求所有副业都必须报备,但如果你的副业已经具备一定规模,或者你担心可能引起误解,主动向单位领导进行非正式的、坦诚的沟通,说明情况,表达“绝不影响工作”的决心,往往能消除潜在的猜忌,获得理解。这是一种职场智慧。第二,严格切割公与私。绝不能在上班时间处理副业事务,不能使用学校的电脑、电话、纸张等任何公共资源,更不能以任何形式向学生、家长推销或寻求帮助。这条“物理隔离”和“心理隔离”的界线,必须像刀切一样清晰。第三,选择平台和领域时要审慎。尽量避免那些容易引发争议的领域。比如,做知识付费,内容要确保是普适性的知识,而不是针对特定学段、特定教材的“教学辅导”,以免落入“有偿补课”的灰色地带。选择公开、正规的平台,签订合法的合同,保障自身权益。

归根结底,教师探索副业的初心,无论是为了改善生活,还是为了实现个人价值,都值得尊重。但尊重的前提是敬畏。敬畏讲台,敬畏规则,更敬畏自己肩上那份沉甸甸的社会责任。在决定是否要踏出这一步之前,每位教师都应该冷静地自问:我的主业是否已经做到了极致?我是否有足够的时间和精力去平衡两份事业?我选择的副业路径是否足够“干净”,能经得起任何审视?或许,对于教师而言,最稳健、最体面的“副业”,恰恰是深耕自己的专业领域,成为学科专家、教学名师,通过出版专著、开展公益讲座、参与国家级课题等方式,将个人影响力转化为专业成就,这同样能带来丰厚的回报——既有物质的,更有精神的。守住教师的本分,再去拓展人生的边界,方能行稳致远,不负韶华,亦不负“教师”这个光荣的称号。