二创剪辑副业做短剧,自动剪辑神器真的能赚钱吗?

“用自动剪辑神器做短剧二创,一天一部,轻松月入过万”——这样的宣传语在各大社交平台上屡见不鲜,精准地击中了无数渴望在副业赛道上分一杯羹的人的痛点。低门槛、高回报、技术赋能,这些标签组合在一起,构成了一个极具诱惑力的商业神话。然而,当我们拨开营销的迷雾,冷静审视这个赛道时,一个核心问题浮出水面:所谓的自动剪辑神器,究竟是普通人撬动财富的杠杆,还是另一个精心包装的智商税?它的变现能力,真的如宣传那般无往不利吗?

要回答这个问题,我们必须首先解构“自动剪辑神器”的本质。无论是基于AI算法的剪辑软件,还是各类宣称“一键成片”的插件,其核心逻辑都是基于预设模板和智能识别。它们能够快速完成素材的粗剪,比如通过人脸识别锁定主角、根据台词或情绪变化切分镜头、自动匹配背景音乐和转场特效。对于毫无剪辑基础的新手而言,这无疑降低了入门的门槛,将过去需要数小时甚至数天的工作压缩到几十分钟。从这个角度看,它是一个高效的辅助工具,一个能够提升生产力的“副驾驶”。但问题恰恰在于,许多人将“副驾驶”误认为“自动驾驶”,以为只要把素材喂给软件,就能坐等爆款视频诞生。这种认知上的偏差,是导致绝大多数人在短剧剪辑副业实操中失败的根本原因。

短剧二创的核心竞争力,从来都不在于拼接镜头的速度,而在于对内容的二次解读与重构。一个优秀的二创作品,是剪辑师对原剧节奏的精准把控、对观众情绪的深刻洞察、以及对平台算法规则的巧妙运用。它要求创作者在短短一两分钟内,设置悬念、制造冲突、引爆爽点,最终引导用户完成点赞、评论、关注等一系列行为。这其中涉及的二创短视频剪辑技巧是复杂且微妙的。例如,“黄金三秒”法则要求开篇即高潮,用最抓人的画面或台词留住用户;卡点剪辑需要音乐节奏与画面动作严丝合缝,营造强烈的视觉冲击力;而叙事逻辑的重塑,则可能需要打乱原剧顺序,采用插叙、倒叙等方式,制造更强的戏剧张力。这些高度依赖人类审美、情感共鸣和叙事策略的“软技能”,是目前任何AI工具都无法替代的。AI可以识别出一段对话,但它无法理解这段对话背后的潜台词,更无法判断哪个镜头特写更能激发观众的情感共鸣。

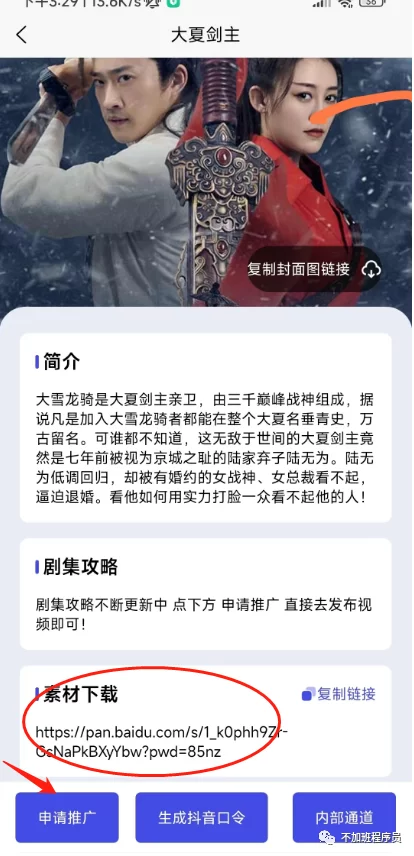

那么,自动剪辑神器变现能力的边界究竟在哪里?它确实能赚钱,但前提是你必须成为驾驭它的主人,而非被其功能所束缚的奴隶。在短剧剪辑副业实操中,成功的路径清晰地指向了“人机协同”的模式。首先,利用AI工具完成繁琐的素材整理、镜头筛选和粗剪工作,这极大地解放了生产力,让创作者能将更多精力投入到更具创造性的环节。比如,你可以用AI快速生成多个版本的剪辑草稿,然后凭借自己的专业判断,挑选出最有潜力的一个进行精加工。其次,AI可以作为创意的催化剂。一些智能工具能根据热点话题或关键词推荐相关的素材和配乐,为创作者提供灵感。然而,从“草稿”到“爆款”的最后一公里,必须由人来完成。这包括精修节奏、调色、添加能引发互动的文案和字幕、设计独特的封面图等等。这些细节,共同构成了作品的“灵魂”,也是决定其能否在海量内容中脱颖而出的关键。赚钱的逻辑,本质上是流量变现的逻辑。而流量的获取,靠的是优质内容,而非工具本身。

我们必须清醒地认识到AI剪辑工具的局限性,尤其是在版权和同质化两大挑战上。短剧二创游走在版权的灰色地带,过度依赖AI自动抓取素材,很容易因无意识侵权而导致视频下架甚至账号被封禁,所有努力付诸东流。此外,当所有人都使用相同的“神器”和相似的模板时,产出的内容必然趋于同质化。平台算法对于同质化内容的打压是毫不留情的,你的视频可能因为缺乏新颖性而无法获得初始推荐流量。这就要求创作者在使用工具的同时,必须建立自己的内容差异化壁垒。这可能意味着你需要专注于某个特定的剧集类型(如甜宠、虐恋、战神),形成独特的剪辑风格,或者深耕某一细分领域的粉丝社群,通过精准的内容满足他们的特定需求。这种差异化,恰恰是AI无法赋予的,它源于创作者的独立思考和个人品味。

最终,这场关于“神器”能否赚钱的讨论,落点回到了“人”本身。工具的进步,降低了技术门槛,但同时也提高了对内容创意和运营策略的要求。在未来的内容生态中,单纯的“技术工”将逐渐失去价值,而能够驾驭技术、并注入独特思想和情感的“内容艺术家”将成为稀缺资源。自动剪辑神器给了每个人一个上牌桌的机会,但能否在牌桌上赢钱,看的还是你对游戏规则的理解、对对手心理的把握,以及你手中握有的独特牌面。与其寄望于一个软件来改变命运,不如将其视为磨砺自己核心技能的磨刀石。当你真正掌握了叙事的艺术,洞察了人性的欲望,理解了流量的逻辑,那时,无论工具如何迭代,你都将拥有立于不败之地的赚钱能力。软件只是你手中的画笔,而那幅能打动人心、创造价值的画作,终究要由你自己来绘制。