二线城市工资多少算正常?副业待遇能补上生活差距不?

“在二线城市,月薪多少才算过得去?”这个问题,几乎是每个漂泊于此的年轻人深夜里都会对自己发出的灵魂拷问。它没有标准答案,却又像一个悬在头顶的坐标,时刻衡量着我们与理想生活的距离。所谓的“正常”工资,从来不是一个孤立的数字,而是一个与城市定位、行业前景、个人发展阶段和生活期望值动态博弈后的结果。要厘清这个复杂的命题,我们必须拆解其背后的多重维度。

首先,定义“二线城市工资水平”本身就是一件困难的事。随着“新一线城市”概念的崛起,传统意义上的二线城市如杭州、成都、武汉、苏州等,其经济活力与人才吸引力早已今非昔比。这些城市的新一线城市薪资标准呈现出显著的行业鸿沟。以互联网和数字经济为核心的杭州,一个拥有三到五年经验的Java开发工程师,月薪普遍能达到18k至30k,头部企业甚至更高;而在同城的传统制造业或服务业,同等资历的从业者可能只能拿到8k至15k。这种结构性差异意味着,脱离行业谈薪资无异于缘木求鱼。除了行业,企业性质也至关重要。高速发展的独角兽创业公司往往愿意用高薪和期权来争夺核心人才,而成熟的国有企业或事业单位则可能提供看似不高但福利优渥、稳定性强的薪酬包。因此,评估自己的工资是否“正常”,首要步骤是建立一个精确的参照系:你所在的城市、所处的行业、所在的公司类型以及你的工作年限和技能稀缺性,这四个变量共同决定了你的市场价值。简单地将自己的收入与朋友圈里的“大神”或不同行业的同学对比,只会徒增焦虑,而无法得出客观结论。

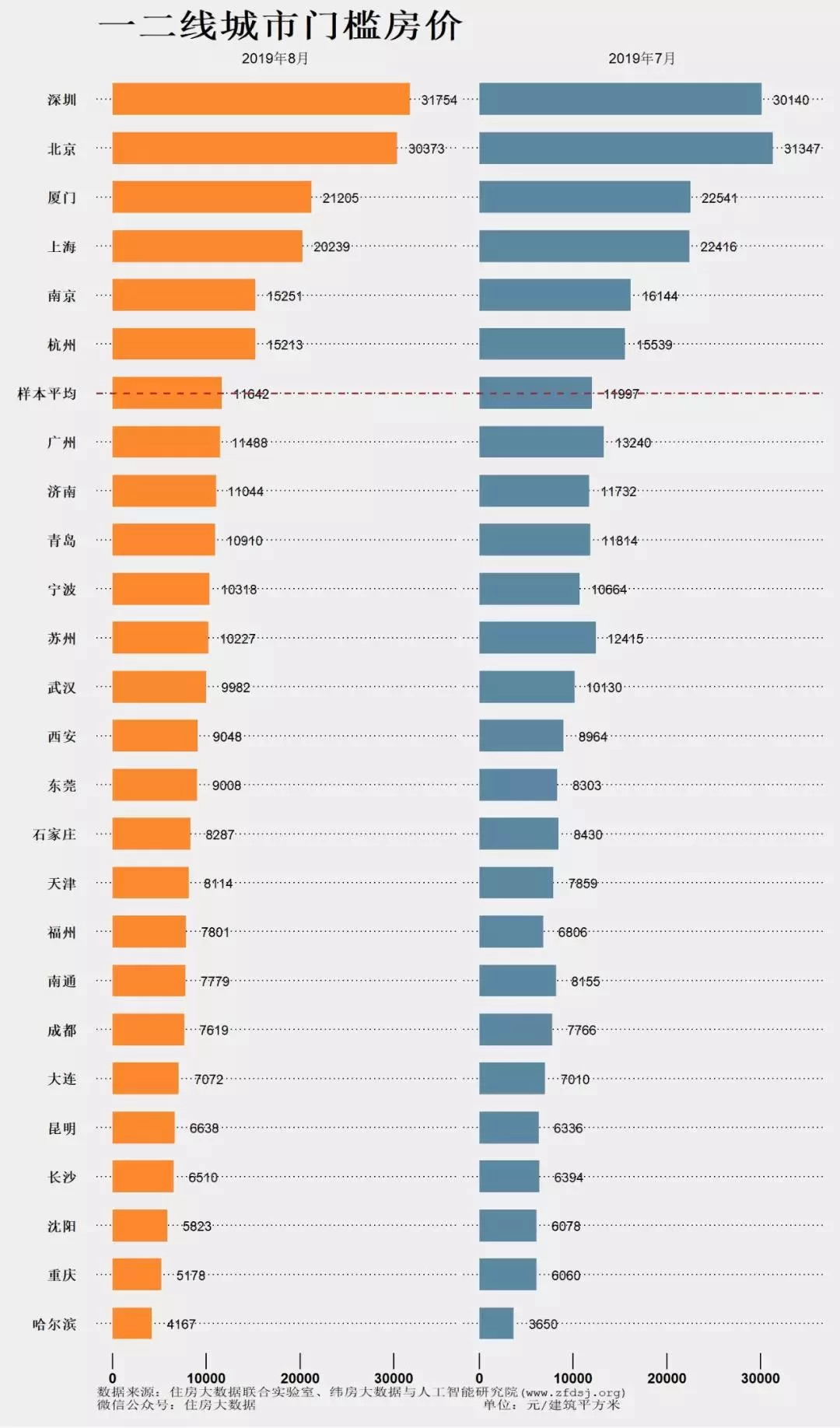

然而,即便获得了在行业内看来“正常”的薪资,很多人依然感觉力不从心,这便引出了第二个核心问题:工资与生活品质之间的差距。这个差距的“罪魁祸首”往往指向生活成本,尤其是房价。以武汉为例,一个月薪过万的单身白领,看似光鲜,但在扣除房租、交通、饮食、社交等固定开销后,每月能结余的资金可能非常有限。如果再背负着房贷或车贷,生活便会立刻切换到“精打细算”模式。这种“薪资体面,消费降级”的矛盾状态,正是许多二线城市年轻人的真实写照。工资数字的增长,往往追不上生活成本攀升的速度,更追不上内心对更高生活品质的渴望。这种渴望可能是一次说走就走的旅行,一个更舒适的居住环境,或是为未来家庭储备的底气。当主业收入无法填平这道“欲望鸿沟”时,将目光投向副业,便成了一种看似顺理成章的选择。

那么,副业收入弥补主业差距,究竟是现实可行的路径,还是一个美丽的陷阱?答案是:它是一把需要谨慎挥舞的双刃剑。成功的副业,绝非简单的“出卖时间换取金钱”,而是基于个人核心技能或兴趣的“价值变现”。例如,一位市场营销专员,利用周末时间为小型商户提供策划案,这不仅是收入的补充,更是其专业能力的延伸和实践;一位设计师,在垂直设计平台上售卖模板,则实现了“一次创造,持续收益”的杠杆效应。这类副业与主业形成良性互补,共同加固了个人的职业护城河。但更多时候,人们容易陷入副业的误区:选择与主业毫无关联、门槛极低的重复性劳动,如做数据标注、参与刷单任务等。这类副业不仅收益微薄,且消耗大量精力,长期以往会严重冲击主业的专注度,甚至影响身体健康,最终导致“主业副业两手空”的尴尬局面。真正有价值的副业,应该是你主业能力的影子,或是你内心热爱的回响,它能为你带来金钱之外的成长和满足感。

因此,与其盲目地投身副业浪潮,不如先静下心来思考一个更根本的问题:如何评估自身薪资待遇,并制定长期的增值策略?这需要你具备“个人CEO”的思维。第一步,进行彻底的市场调研。通过各大招聘网站、行业报告、专业社群等渠道,了解你所在城市、同岗位、同等资历的薪酬范围,这是你评估自身价值的“外部锚点”。第二步,盘点自身“资产”。你的技能树是什么?是深度专精的“I型人才”,还是具备跨界能力的“T型人才”?你拥有哪些可量化的项目成果?这些是你的“内部价值核心”。第三步,制定差异化发展路径。如果当前薪资低于市场平均水平,且短期内晋升无望,那么跳槽或许是最高效的解决方案;如果薪资尚可,但成长空间受限,那么利用业余时间学习新技能、考取高含金量证书,或是通过高质量的项目积累来“抬高”自己的身价,才是根本之道。在这个过程中,副业可以被定位为一个“试验田”,用以探索新的职业可能性,或者作为一个“加速器”,在主业之外为你的技能找到另一个变现出口。

最终,关于二线城市的工资与生活,并没有放之四海而皆准的“正常”标准。它是一场在时代洪流中关于个人价值、生活方式和未来预期的动态平衡。有人愿意用更高的薪资换取996的强度与城市的喧嚣,有人则偏爱薪资稍低但安稳闲适的节奏。关键在于,你是否清晰地认识到自己在这个城市坐标中的位置,并为心中的“理想生活”制定了切实可行的行动方案。与其被外界的数字和声音所裹挟,不如回归内心,构建属于自己的价值坐标系。衡量生活是否“值得”的标尺,永远握在你自己手中,它由你的成就感、幸福感以及对未来的掌控感共同铸就,远比银行账户里的那一串数字来得更加厚重和真实。