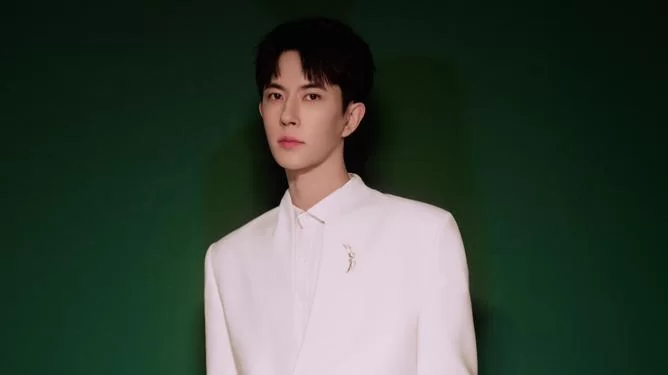

于朦胧坠楼事件新进展,现场照曝光后到底有多恐怖?

当公众的目光被那几张所谓的“恐怖”现场照所吸引时,我们或许应该暂停一下,拷问自己:我们究竟在恐惧什么?是画面中可能存在的视觉冲击,还是这画面背后所隐喻的、一个光鲜产业下不堪一击的安全体系?于朦胧坠楼事件的最新进展,随着几张现场照片的流出,其核心议题早已超越了对单个艺人安危的祈福,演变为一次对整个行业生态的深刻审视。这些照片,无论其清晰度与具体内容如何,都像一面棱镜,折射出长久以来被忽视的明星安全管理漏洞,以及在数字时代狂潮中,公众人物的隐私权与网络舆论之间那根岌岌可危的平衡线。

进行一次冷静的“于朦胧坠楼现场照分析”,并非为了满足窥私欲,而是为了进行一场事实的“法医解剖”。一张合格的现场照片,其价值在于提供信息,而非贩卖情绪。它应当能清晰地展示事故发生的具体环境——是剧组搭建的临时高台,是存在隐患的建筑工地,还是缺乏防护的普通楼层?它应该记录下当时的安全措施是否存在,比如安全网、防护栏、专业的安全员是否在岗?这些看似冰冷的细节,恰恰是判断责任归属、追究管理失职的关键铁证。当这些要素在照片中缺失或显得极其业余时,其展现的“恐怖”便不再是血肉模糊的表象,而是制度性漠视所带来的系统性风险。这种风险意味着,今天的事故主角是于朦胧,明天就可能是任何一个在高强度、高风险环境下工作的从业者。这些照片因此成为了一份无声的控诉书,直指那些将“效率”和“效果”置于生命安全之上的生产逻辑。

由此,我们必须深入探讨那个更为核心的问题:明星的安全管理体系究竟出现了何种致命的明星安全管理漏洞?在资本的驱动下,影视剧行业常常陷入一种“赶工期”的狂热。演员被要求在极短时间内完成高难度动作,在恶劣天气中连续拍摄,甚至在没有充分安全保障的情况下挑战生理极限。这种“拼命文化”被包装成“敬业精神”,但实际上却是对劳动者权益的践踏。安全预案往往沦为纸上谈兵,为了节省成本,专业的安保团队和设备被临时拼凑的非专业人员所取代。明星作为项目最核心的“资产”,其人身安全保障投入却与其巨大的商业价值严重不符。这形成了一个荒诞的悖论:我们愿意为一张面孔投下天价保险,却不愿为其搭建一张足够坚固的安全网。于朦胧事件,不过是这个长期存在的矛盾在某一瞬间的剧烈爆发,它撕开了行业繁荣表象下的脓疮,逼使我们正视那些被名利掩盖的草菅人命。

紧接着,现场照的曝光瞬间点燃了舆论场,将“网络舆论与明星隐私权”这一永恒的矛盾推向了新的高潮。在信息以光速传播的时代,一场意外事故很快便演变为一场全民参与的“网络狂欢”。粉丝的心急如焚、路人的猎奇围观、黑粉的恶意揣测,各种声音交织在一起,形成了一股强大的舆论洪流。在这场洪流中,当事人的隐私权被彻底击碎。未经证实的“内幕”四处流传,现场照片成为各大平台争相转载的“流量密码”,甚至连伤情的具体细节都被无限放大和扭曲。公众的知情权在此刻异化为一种集体窥私的暴力。我们必须思考,当一个公民,哪怕他是公众人物,在遭遇生命威胁时,他是否还拥有最基本的、不被打扰的权利?媒体和自媒体在追求时效性和点击率的同时,其伦理底线在哪里?这场围绕于朦胧展开的网络舆论风暴,本身就是比坠楼更值得警惕的社会病灶,它考验着我们的数字文明程度,也拷问着每一个手持“麦克风”的网民的良知。

因此,面对这起事件,简单的谴责或同情远远不够。我们需要的是一场自上而下的系统性改革。首先,行业协会与监管部门必须出台强制性的、可执行的安全生产标准,将安全员的配置、安全设施的验收、高危场景的报备流程制度化、法律化,让安全不再是可有可无的选项。其次,制作方与投资方必须建立起风险与投入成正比的认知,将安全预算作为项目启动的先决条件,而非可以压缩的成本。再者,应推动成立独立的第三方安全监督机构,对剧组等高风险工作场所进行不定期抽查,一旦发现违规,施以重罚,直至吊销拍摄资质。最后,也是最重要的一点,是重塑整个行业的价值观,让“以人为本”取代“以利为先”,让对生命的敬畏成为所有从业者不可动摇的信仰。这不仅是为明星,更是为无数幕后工作人员的生命安全提供坚实保障。

于朦胧的坠落,在物理层面或许只是一次意外,但在社会与行业的层面,它却是一次必然的示警。那几张被冠以“恐怖”之名的现场照,其真正的价值不在于画面本身,而在于它所激发的反思与追问。如果这声沉重的回响,能够唤醒沉睡的行业规则,能够刺破麻木的看客心态,能够推动建立一道真正保护生命的安全防线,那么这次不幸才可能孕育出一丝希望。否则,今天的震惊与讨论,终将沦为明日被遗忘的数字尘埃,而下一次“恐怖”的重演,也仅仅只是时间问题。