互联网软件有哪些,副业、互联网+医疗软件怎么选?

在数字浪潮席卷的今天,软件已不再是单纯的程序代码,而是构成我们工作与生活的“数字器官”。面对浩如烟海的互联网软件,如何精准地做出选择,尤其是当目标指向开辟个人副业或深度介入“互联网+医疗”这一垂直领域时,就成了一项考验认知与判断力的技术活。这并非简单的功能对比,而是对自身需求、行业逻辑与未来趋势的深刻洞察。选择错误,不仅是金钱的浪费,更是时间与机遇的错付。

个人副业的兴起,本质上是个体价值释放的一种形态,而软件则是放大这份价值的核心杠杆。当我们谈论“个人副业工具选择”时,首先必须破除一个误区:工具本身不能创造价值,真正创造价值的是使用工具的人。因此,任何“副业赚钱软件推荐”都必须以个人技能和兴趣为出发点。如果你擅长文字,那么除了传统的写作平台,Markdown编辑器、文献管理工具、以及具备多平台分发功能的内容管理系统(CMS)便构成了你的基础武器库。它们能让你专注于内容创作,而非繁琐的排版与发布流程。如果你是设计爱好者,那么从原型设计到UI/UX,再到平面作图,一系列SaaS工具提供了低门槛的专业化路径。关键在于,选择能形成工作流闭环的工具组合,而不是零散功能的堆砌。例如,一位视频博主可能需要的不仅仅是剪辑软件,更包括素材管理、字幕生成、数据分析和社交媒体排期工具,共同构成一个高效的内容生产流水线。远程办公软件对比在这里也显得尤为重要,特别是对于团队型副业项目,协作工具的优劣直接决定了沟通成本与项目成败,选择时应着重评估其权限管理、实时同步与第三方集成能力。

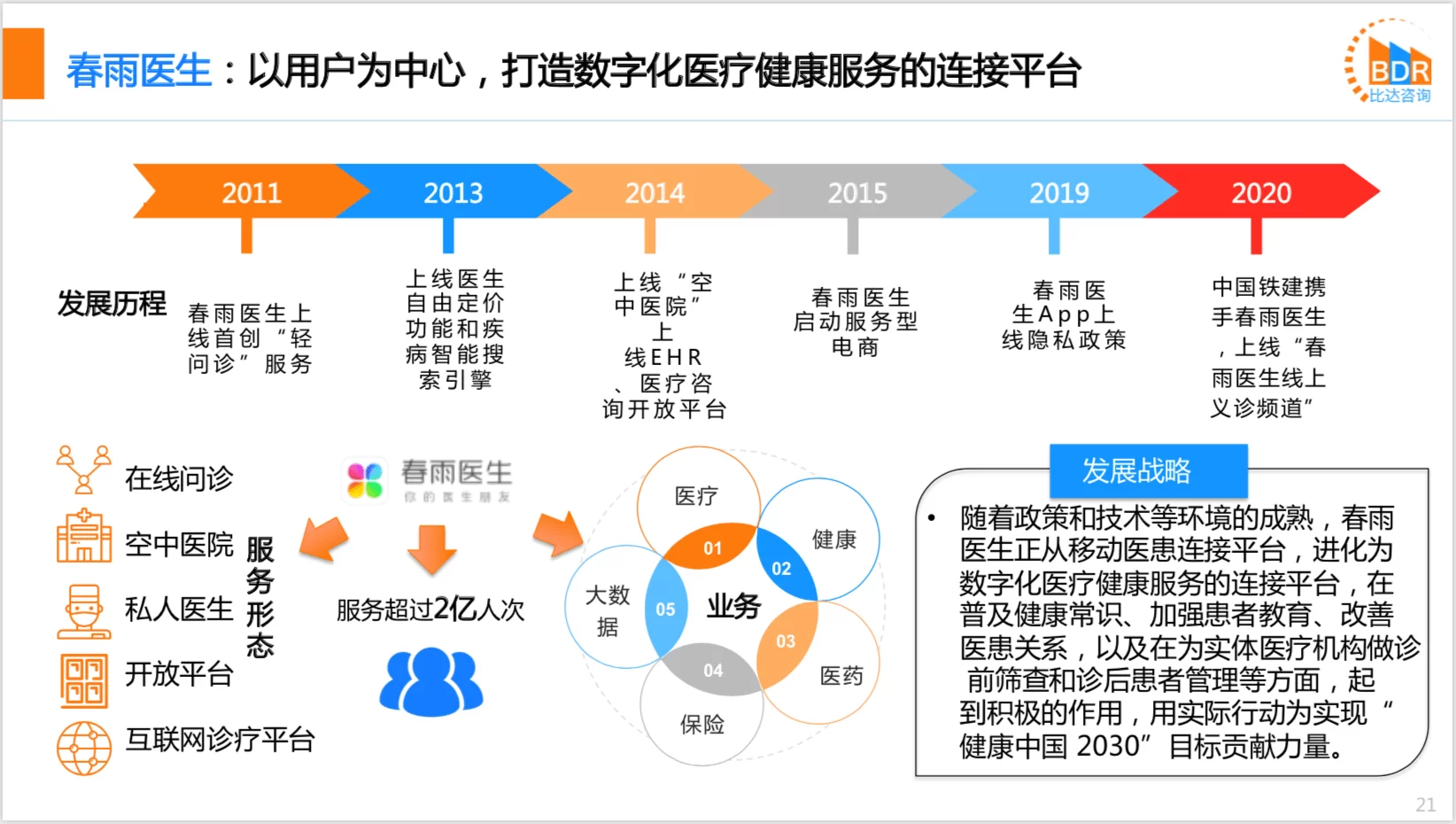

将视线转向另一个更为严谨和专业的领域——互联网+医疗,软件选择的逻辑则发生了根本性的转变。如果说副业软件的选择侧重于“效率与创意”,那么医疗软件的核心则是“安全与合规”。“互联网+医疗软件怎么选”这个问题,答案绝不是看哪个界面更炫酷,功能更多,而是要深入其骨髓,审视其底层架构是否坚如磐石。首要考量的是数据安全与隐私保护能力。医疗数据是极其敏感的个人隐私,任何软件都必须符合国家法律法规对于数据存储、传输和使用的严格规定,是否具备等保认证、是否采用加密技术、权限控制是否精细化,这些都是不可妥协的红线。其次,是系统的专业性与兼容性。一个优秀的互联网医疗软件,必须能与医院现有的HIS(医院信息系统)、LIS(实验室信息系统)、PACS(影像归档和通信系统)等无缝对接,实现数据的互联互通,形成诊疗闭环。对于医生端,软件操作是否流畅、是否符合诊疗习惯、能否有效辅助决策,直接关系到工作效率和医疗质量。对于患者端,体验的便捷性、服务的连续性以及信息获取的透明度,则是衡量其价值的关键。它必须是一个服务于医疗本质的工具,而非颠覆医疗规则的玩具。

从副业的轻量级应用到医疗的重量级系统,我们看到了软件选择背后价值取向的巨大差异。然而,二者在未来的演进中又呈现出某种程度的交融。随着AI技术的成熟,无论是副业工具还是医疗软件,都在被深度赋能。在副业领域,AI可以辅助生成文案、设计初稿、剪辑视频,极大地降低了个人创作的门槛,让更多人有能力参与到价值创造中。而在医疗领域,AI辅助诊断、智能影像分析、个性化健康管理方案推荐等应用,正在从概念走向临床,成为医生不可或缺的“第二大脑”。这种趋势意味着,未来的软件选择,不仅要看它现在能做什么,更要看它的进化潜力如何,其生态系统是否开放,能否拥抱新技术,持续迭代。一个固步自封的软件,无论当下多么强大,都将在时代的洪流中被迅速淘汰。

最终,无论是为了增加收入的个人,还是致力于提升医疗效率的机构,在选择软件时都应回归一个最本源的原则:匹配。你的需求是什么?你的能力边界在哪里?你所在行业的规则与痛点是什么?这三个问题构成了选择的“黄金三角”。对于个人,要诚实地评估自己的技能图谱,选择能最大化发挥长板、并能弥补短板的工具。对于医疗机构,则要从战略高度出发,选择能融入现有流程、解决核心痛点、并具备长远发展潜子的合作伙伴。软件市场的喧嚣背后,是对人性的理解和对专业精神的敬畏。真正的成功,不在于拥有了多少款昂贵的软件,而在于能否驾驭一两款真正适合自己的工具,将其威力发挥到极致,最终在数字世界里构建起属于自己的、不可替代的价值坐标。