人大代表兼职是什么意思,兼职制度到底是怎么回事?

当人们在新闻中听到“人大代表”这个词时,脑海中或许会浮现出一个模糊的形象,但紧接着一个核心问题便会产生:人大代表是全职还是兼职?这个问题直接触及了我国人民代表大会制度的一个根本性特征——人大代表兼职制度。要准确理解这一制度,必须摒弃西方语境下“政客”或“职业议员”的刻板印象。在我国,人大代表并非一种脱离社会的职业身份,而是一种植根于人民群众、与本职工作紧密相连的崇高职务。这种“兼职”性质,并非指其履职态度的“兼职化”,而是指其产生方式、身份构成和工作模式的独特设计,是“从群众中来,到群众中去”原则在政治架构中的具体体现。

人大代表兼职制度的根基,深植于我国的国家性质和政治理念。它强调代表的人民性与广泛性。人大代表来自工人、农民、知识分子、干部、军人、民主党派、无党派人士、归侨等社会各个阶层、各个行业,他们本身就是社会生产和生活的一线参与者。一位来自田间地头的农民代表,最了解农业政策的落地效果与农民的真实诉求;一位奋战在手术台前的医生代表,对医疗卫生体系的改革有着最切身的体会;一位深耕于科技创新前沿的工程师代表,能为产业政策提供最具操作性的建议。这种身份的“双重性”——既是社会财富的创造者,又是国家权力的行使者——确保了人大在立法、监督、决定重大事项时,能够源源不断地接收到来自社会最真实、最鲜活的“地气”。它避免了形成一个与民众脱节的职业政客阶层,保证了国家权力机关始终与人民群众同呼吸、共命运,这便是该制度最核心的价值所在。

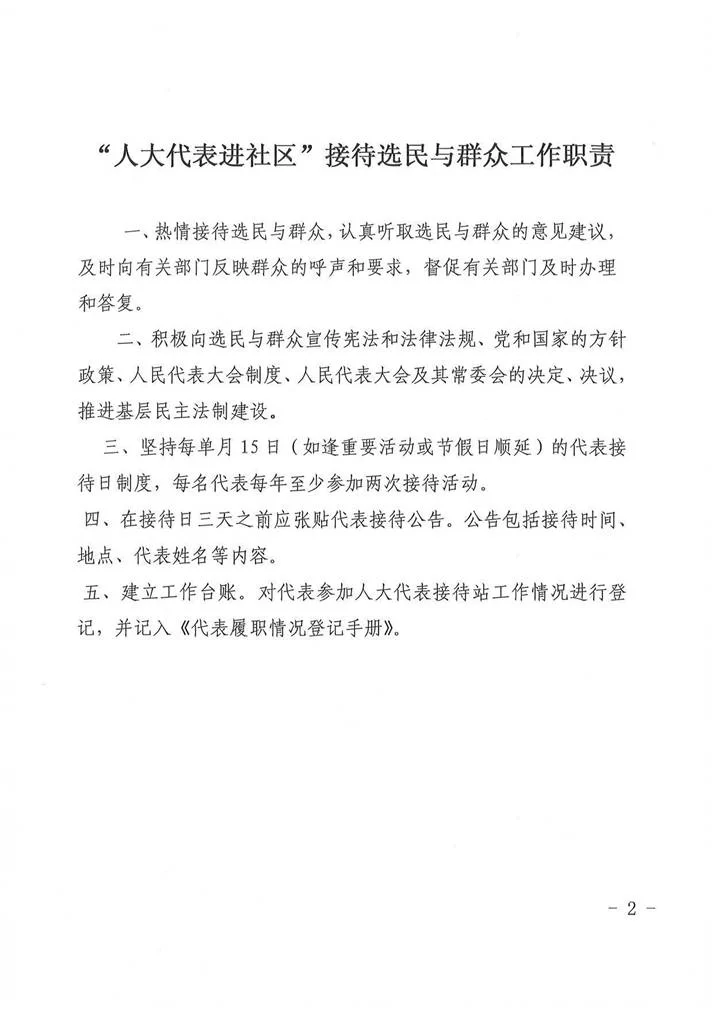

那么,这种“兼职”在实践中是如何运作的?人大代表履职与本职工作之间又是如何平衡的?根据法律规定,人大代表在闭会期间的活动,包括视察、调研、联系选民、提出建议等,都安排在其本职工作之余进行。其所在单位必须给予时间、工资、福利等全方位保障,不得因其履职活动而对其进行歧视或打击报复。这为代表们解除了后顾之忧。在每年一次的全国或地方人民代表大会会议期间,代表们则会暂时脱离本职岗位,全身心投入到会议中,审议政府工作报告、审查预算、审议法律草案、选举和决定国家机关领导人等。这期间,他们是名副其实的“全职”代表。这种“平时分散、会期集中”的模式,既保证了代表不脱离其社会根基,又确保了国家权力机关在关键时刻能够高效、权威地运行。代表的权利,如出席会议权、提案权、审议权、选举权、质询权等,是神圣不可侵犯的;而其义务,如模范遵守宪法法律、密切联系群众、保守国家秘密等,也同样严肃。兼职人大代表的权利与义务是统一的,其权利的行使是为了更好地履行对人民的义务。

当然,任何制度设计都如同一枚硬币的两面,人大代表兼职制度在展现其巨大优势的同时,也面临着现实的挑战。首当其冲的便是时间与精力的分配问题。随着社会分工日益精细,立法和监督工作的专业性越来越强,对代表的知识储备和调研能力提出了更高要求。一位身兼要职的企业家或科研专家,其本职工作压力巨大,如何保证有充足的时间和精力去深入研读厚重的法律草案、进行扎实的专题调研,成为一个不容忽视的难题。其次,履职能力的专业化也是一个挑战。虽然代表来自各行各业,带来了丰富的实践经验,但面对宏观的经济调控、复杂的财政预算、精密的法律条文,非专业背景的代表可能需要一个较长的学习曲线,这在一定程度上可能影响其履职的深度和精度。此外,如何避免“代表身份荣誉化”,防止部分代表将代表资格仅仅视为一种社会荣誉而疏于履职,也是制度运行中需要持续关注和解决的问题。

面对这些挑战,我国的人大制度也在不断地自我完善和发展。各级人大常委会越来越重视对代表的培训工作,通过系统化的学习班、专题讲座、经验交流等形式,帮助代表们尽快掌握履职所需的法律知识和业务技能。同时,为代表履职提供更优质的服务保障也成为常态,比如建立代表联络站、搭建线上履职平台、组织更精准的专题视察等,这些举措都在努力降低代表的履职成本,提高履职效率。技术的进步也为兼职代表履职提供了新的可能,通过线上会议、电子阅文、大数据分析等工具,代表们可以更灵活地安排时间,更便捷地获取信息,从而在一定程度上缓解了本职工作与代表职责之间的紧张关系。这些动态的调整与优化,正是制度生命力的体现,它表明人大代表兼职制度并非一个僵化的教条,而是一个与时俱进、不断适应时代发展的开放体系。

归根结底,理解人大代表兼职制度,需要一种超越表象的系统性思维。它不是简单的“一人两岗”,而是一种深刻的政治哲学和治理智慧的体现。它将国家权力的行使与社会生活的实践紧密编织在一起,让每一位代表都成为连接国家决策与基层民意的“传感器”和“转换器”。这种制度设计的精妙之处在于,它承认并利用了代表的社会身份,而非试图将其剥离。代表的“兼职”身份,恰恰是其履职合法性与有效性的重要来源。它确保了国家的宏大叙事,始终能听到来自田间、工厂、实验室、课堂里的具体回响。这种根植于人民之中的制度安排,构成了中国特色社会主义民主政治最坚实、最生动的底色。