亿纬动力电池和宁德时代对比,到底哪个更值得选?

在动力电池的棋局中,宁德时代与亿纬动力的对弈,早已超越了单纯的商业竞争,演变为两种技术哲学与市场路径的深度碰撞。探讨亿纬动力电池和宁德时代对比,并非要决出一个绝对的胜者,而是要拨开市场的迷雾,看清两家企业在不同维度上的独特价值与战略抉择,从而为“动力电池选哪家好”这个核心问题提供一个清晰的决策框架。这不仅是车企与储能集成商的功课,也是每一位关心未来能源格局的观察者需要理解的时代命题。

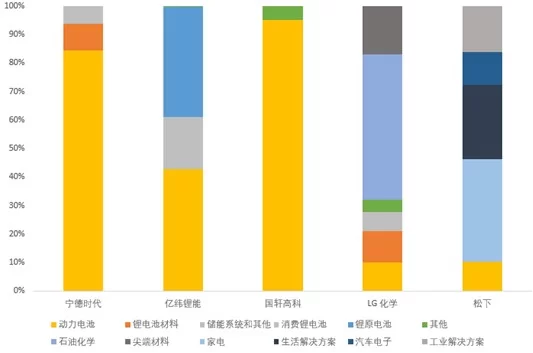

宁德时代的地位,如同市场的压舱石。其核心竞争力构建在三个关键支柱之上:无可匹敌的规模效应、全面且领先的技术储备,以及覆盖几乎所有头部客户的深度绑定。作为行业标准的制定者之一,宁德时代的技术路线呈现出一种“通吃”的态势。从磷酸铁锂(LFP)到三元锂(NCM),再到新兴的钠离子电池和凝聚态电池,其技术光谱之广,让绝大多数追赶者望尘莫及。这种广度意味着,无论车企需要主打成本与安全的入门车型,还是追求极致续航与性能的旗舰车型,宁德时代都能提供经过市场大规模验证的成熟解决方案。其麒麟电池与CTP 3.0技术,通过结构创新将系统能量密度推向了新的高度,巩固了其在高端乘用车市场的统治力。选择宁德时代,对于车企而言,首先获得的是一种确定性——稳定的供应链、可靠的质量保障以及强大的品牌背书。这是一种战略上的“避险”,是快速推向市场、降低沟通成本的稳妥之选。然而,这种确定性也伴随着某种程度的“非定制化”,宁德时代的标准化产品往往难以满足所有车企对差异化、极致成本控制或特定技术形态的苛求。

与巨头的“广覆盖”策略形成鲜明对比,亿纬动力走的是一条“深挖掘”的突围之路。它更像一位技术领域的“专才”,在特定赛道上展现出惊人的爆发力。当我们探讨宁德时代亿纬锂电池技术路线差异时,亿纬对大圆柱电池的执着布局是最引人注目的焦点。在4680大圆柱电池成为行业风口的背景下,亿纬动力不仅迅速跟进,更是在产能、工艺和良率上取得了实质性进展,成为国内少数几家能够稳定供应大圆柱电池的企业之一。这并非简单的模仿,而是基于其对圆柱电池形态未来潜力的深刻理解——更高的能量密度、更优的热管理性能以及更易于实现标准化和自动化生产的潜力。这条路线使其完美契合了以特斯拉为代表的部分车企的技术需求。除了大圆柱,亿纬在“大铁锂”领域同样深耕不辍,其专为储能市场定制的方形磷酸铁锂电池,在循环寿命、安全性和成本效益上进行了深度优化,直击储能应用的核心痛点。这种聚焦策略,让亿纬动力在某些细分市场具备了与宁德时代一较高下的实力,甚至能提供更具吸引力的性价比与技术方案。因此,“亿纬动力电池值得买吗”的答案,高度依赖于应用场景是否与其优势领域相匹配。

将技术路线投射到具体的市场应用中,二者的布局差异更为清晰。在乘用车市场,宁德时代是绝对的“主角”,其电池产品遍布从十万级的经济型家轿到百万级的豪华电动车,形成了一张密不透风的客户网络。车企选择它,看中的是其成熟可靠的品牌形象和庞大的交付能力。而亿纬动力则更像一个“关键配角”或“潜力新星”,它通过与部分新势力车企和传统车企的特定车型合作,精准切入市场。例如,在小鹏、宝马等部分车型上,我们已经能看到亿纬动力的身影。这种合作往往是战略性的,或是为了引入新的电池形态(如大圆柱),或是为了寻求更具竞争力的成本结构。对于车企来说,引入亿纬作为第二供应商,是平衡供应链风险、激发内部活力的精明之举。这种“AB角”供应模式,正在成为越来越多车企的常态。

储能市场,则是二者未来竞争的另一个主战场。这个万亿级的赛道,对电池的要求与乘用车不尽相同,更强调长寿命、高安全和低成本。宁德时代凭借其品牌和技术积累,在大型储能项目中同样占据领先地位。但亿纬动力的崛起势头不容小觑,其针对储能场景优化的“大铁锂”产品,在成本和性能上展现出了强大的竞争力。储能项目集成商在选择供应商时,除了品牌,会更加精细地测算度电成本(LCOS)和长期运行可靠性。亿纬动力凭借其在电池材料、结构设计上的持续创新,以及相对灵活的商务策略,正在从宁德时代手中不断蚕食市场份额。这个领域的竞争,将是一场关于技术深度、成本控制和客户服务能力的长期拉锯战,胜负远未尘埃落定。

那么,回到最初的问题,到底该如何选择?答案并非非黑即白。对于追求极致安全、品牌溢价和供应链稳定性的大型车企或国家级储能项目而言,宁德时代依然是那个难以绕开的“最优解”。它的价值在于整体的确定性与综合实力。而对于那些寻求技术突破、成本优势,或希望构建差异化产品力的企业,亿纬动力则提供了一个充满想象力的“变量选项”。它的价值在于其专注领域的锐利与创新精神。选择亿纬,意味着选择了一条更具挑战但也可能回报更高的路径,这需要决策者具备更强的技术洞察力和风险承受能力。动力电池的世界正在从一超多强,向两极乃至多极共存的方向演进。宁德时代定义了行业的基准线,而亿纬动力这样的挑战者则在不断抬高这条基准线的高度。这场竞逐没有终点,它们相互参照、相互砥砺,共同推动着整个能源变革的浪潮向前涌动,最终受益的,将是整个社会与每一个拥抱电动化的个体。