伴郎副业赚钱最快吗?当伴郎份子钱要给多少合适?

将伴郎视为一种能迅速赚钱的副业,这个想法本身就带有某种理想化的滤镜。它似乎将一场充满情感与仪式的人生大事,简化成了一项明码标价的短期劳务。然而,当我们撕开这层滤镜,直面其内核时会发现,“赚钱速度”与“伴郎”这个身份之间,并非简单的正相关关系。它更像一个复杂的函数,变量包括了人情、精力、地域、个人能力乃至机遇。对于绝大多数人而言,成为伴郎的初衷是基于深厚的友谊,而非一笔可观的收入。只有当“伴郎”从一种情谊身份剥离,演变为“职业伴郎”时,它才真正具备了副业的属性,但这条路径也绝非通往财富自由的快车道。

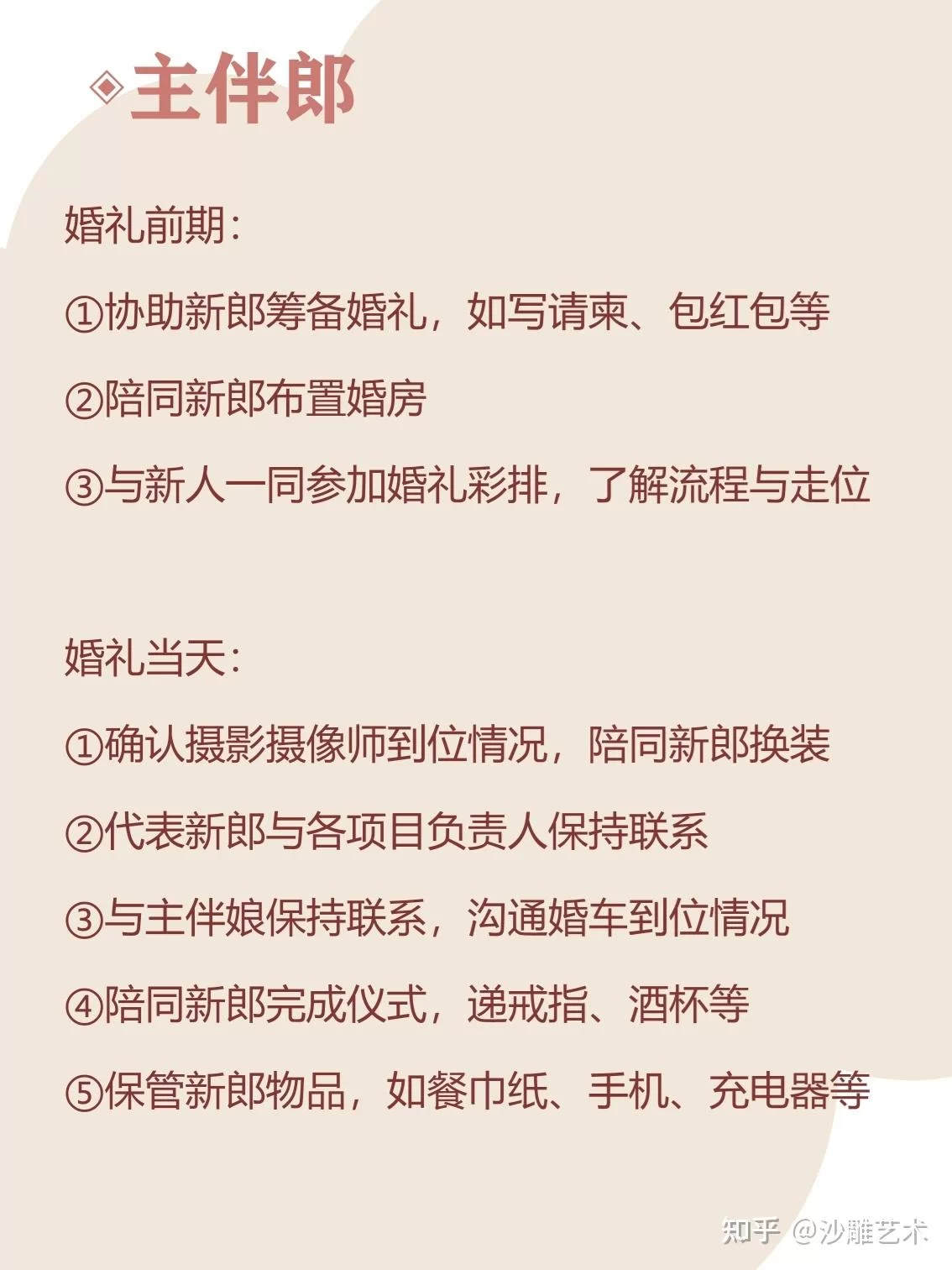

要厘清这个问题,就必须区分两种截然不同的伴郎角色:朋友伴郎与职业伴郎。前者是情感的延伸,后者是服务的交付。对于“兼职伴郎一天多少钱”这个问题,答案非常模糊,因为它往往与“份子钱”和人情债纠缠在一起。你可能会收到一个几百到一千元不等的红包,作为伴郎服、交通和时间成本的补偿,但这笔钱很难被定义为“收入”。然而,当我们聚焦于“职业伴郎收费标准”,情况则清晰得多。在国内一二线城市,职业伴郎的服务费用通常在800元至3000元/天之间,资深或有特殊技能(如擅长演讲、摄影、活跃气氛)的伴郎,收费甚至可能更高。这个价格背后,是一套标准化的服务流程,也就是“专业伴郎需要做什么”的具体清单。这绝不仅仅是穿西装 standing by 那么简单。它包括婚礼前期的流程沟通、物料准备;婚礼当天的迎宾、引导、保管戒指、挡酒、活跃气氛、处理突发状况等一系列高强度、高情商的劳动。这是一种融合了体力、社交技巧与应变能力的综合性服务,其收费正是对这份“情感劳动”与专业能力的价值认可。

与收入问题同样棘手,甚至更为微妙的,是伴郎的份子钱。“伴郎份子钱给多少合适”这个问题,像一根精准的探针,刺探着当代年轻人人情往来的复杂生态。这里必须再次区分身份。如果你是受挚友之邀,那么份子钱的意义远大于金额。它是一份祝福,一种情谊的沉淀。在这种情境下,金额应参考你所在城市的普遍标准和你的经济能力,通常会是普通宾客的1.5到2倍,或取一个寓意吉祥的数字(如666, 888)。关键在于,这份钱是“心”的载体,而非对“伴郎”这份工作的报酬。朋友看重的是你这个人,你的陪伴与支持远比红包厚重。但如果你是职业伴郎,情况则完全不同。你的服务已经通过薪酬得到了回报,再额外支付份子钱既不合逻辑,也不符合行业惯例。新郎雇佣你,是购买你的专业服务以保障婚礼顺利进行,这本身就是一场公平的交易。强行支付份子钱,反而会让关系变得尴尬,模糊了服务与友情的边界。因此,职业伴郎通常不需要,也不应该再给份子钱。

那么,投身于这个领域,究竟是机遇大于挑战,还是反之?这就需要对“当伴郎的利与弊”进行一次冷静的剖析。从利的方面看,首先,它是一扇窗,让你得以近距离观察和参与不同的人生,体验多样的婚礼文化,这种阅历本身就是一种无形的财富。其次,它是一个高效的社交场,能够结识各行各业的人,拓展自己的人脉网络,尤其是在处理得当的情况下,可能会带来意想不到的合作机会。再者,对于具备相关能力的人来说,它确实能带来一份不错的副业收入,时间集中、回报明确。最后,帮助新人圆满完成人生大事所带来的成就感,是一种独特的心理满足。然而,其弊端同样不容忽视。伴郎的工作极其耗费精力,婚礼当天往往需要连续工作十几个小时,对体能是巨大的考验。同时,这也是一种高强度的情感投入,你需要时刻保持积极、热情的状态,这种“情绪劳动”的消耗有时远超体力。此外,你将不可避免地卷入复杂的家庭关系与人际交往中,处理稍有不慎就可能引火上身。最后,作为副业,它的收入并不稳定,高度依赖市场需求和个人口碑,存在明显的淡旺季。

伴郎这个角色,正处在一个微妙的十字路口。一边是根植于传统文化、以情感为纽带的朋友角色,另一边是随着社会分工细化而诞生的、以服务为基础的职业角色。它不再是简单的“帮忙”,而是逐渐演变为一种可以被量化的“社交技能”和“情绪价值”的输出。未来,随着婚庆市场的进一步成熟和个性化需求的增长,职业伴郎的细分市场可能会更加明朗,例如擅长主持的“主持型伴郎”、精通摄影的“记录型伴郎”或是社交能力超群的“气氛型伴郎”。但无论市场如何演变,其价值内核始终离不开真诚与专业。对于想以此快速赚钱的人,或许需要泼一盆冷水:任何看似轻松的副业背后,都有着不为人知的专业壁垒和付出。而对于那些即将为朋友站上伴郎席位的人,则更需要明白,你最大的价值,不是那笔份子钱,也不是你做了多少事,而是你在那个重要日子里,作为挚友,无可替代的在场。