体制内副业失败了怎么办?这些合法副业能搞起来?

体制内副业的失败,带来的不仅是金钱的损失,更是一种对自我判断的挫败感和对职业安全的隐忧。这种感受,身处其中的人才能体会。它不像在市场上创业失败那样可以坦然归咎于环境,反而常常伴随着“我是不是选错了路”的内心拷问。面对这种局面,首要任务不是立刻寻找下一个项目来弥补损失,而是进行一次彻底的、不带情绪的“术后复盘”。失败的原因究竟是什么?是触碰了政策的红线,还是高估了自己的精力与时间?是选错了赛道,技能与市场需求脱节,还是从一开始就抱着一夜暴富的幻想,缺乏长期耕耘的耐心?坦诚地面对这些问题,是走出困境的第一步,也是最重要的一步。 将失败视为一次代价高昂的“压力测试”,它暴露了你认知、能力和资源上的短板,这恰恰是未来成功最宝贵的基石。

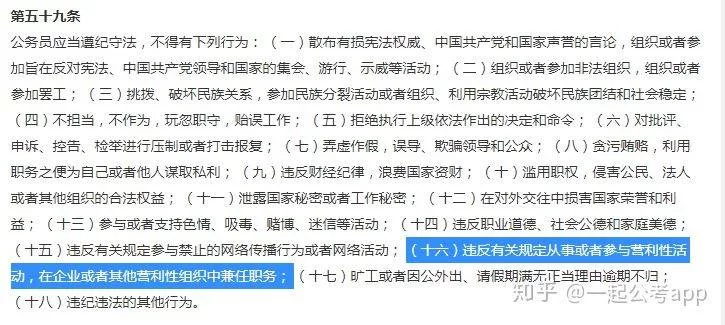

复盘之后,必须将“风险规避”提升到战略高度。对于体制内人员而言,本职工作的稳定性和合规性是绝对不可动摇的底线,任何副业都不能对此构成威胁。这意味着,在选择下一个方向时,必须建立一套严格的筛选机制。首要的,是政策风险自查。你需要仔细研读《公务员法》、事业单位人员管理规定以及你所在单位的具体纪律要求,明确哪些领域是“禁区”,比如不得从事或参与营利性活动、不得在企业或其他营利性组织中兼任职务等。其次,是精力风险评估。体制内工作往往有其特殊性和不确定性,加班、临时任务在所难免。你的副业必须具备高度的灵活性,能够做到“召之即来,挥之即去”,不能因为副业影响了本职工作的状态和效率。最后,是舆情风险控制。在信息高度透明的今天,保持低调是保护自己的最佳方式。尽量避免使用真实信息,不要在同事和领导面前炫耀副业收入,将副业圈与生活圈进行有效隔离,这既是对自己的保护,也是对职业环境的尊重。

在严格的风险过滤之后,我们才能进入“合法副业推荐”的实质性阶段。这些推荐的核心原则是:轻资产、低风险、高灵活性、与主业无利益冲突。第一类是知识变现型副业。如果你在某个专业领域有深厚的积累,比如法律、财会、历史、外语等,可以考虑成为线上平台的签约作者、课程讲师或付费咨询顾问。通过撰写专栏、录制视频课程、提供一对一咨询服务,将你的专业知识转化为收入。这类副业的优点是投入成本低,主要依靠脑力,且时间自由,完全可以在业余时间完成。第二类是技能服务型副业。如果你掌握某种实用技能,如摄影、视频剪辑、PPT制作、编程、平面设计等,可以在各类自由职业者平台上接单。这种“项目制”的工作模式非常灵活,接单与否、何时完成都由你自主掌控,完美契合体制内的工作节奏。第三类是兴趣导向型副业。将你的爱好,如手工艺品制作、书画创作、宠物养护、特色烘焙等,通过社交媒体或电商平台进行小规模销售。这类副业始于热爱,压力较小,即使收入不高,也能带来精神上的满足感,是平衡工作与生活的绝佳方式。

选择了一个合适的方向,并不意味着就能一帆风顺。副业的成功同样需要策略和坚持。一个有效的策略是“最小可行性产品”(MVP)思维。不要一开始就投入大量资金和精力,而是先用最小的成本去测试市场反应。比如,想做知识付费,可以先在公众号或知乎上免费分享几篇高质量文章,看看读者的反馈和数据;想做手工艺品,可以先制作几款样品在朋友圈或闲鱼上试水。这种小步快跑、快速迭代的方式,能让你在可控的成本下不断调整方向,避免重蹈大规模投入后失败的覆辙。同时,要有意识地建立个人品牌。即使使用化名,也要在特定领域持续输出价值,形成专业形象。一个良好的个人品牌会带来复购和推荐,让你的副业之路越走越宽,从“接单”模式升级为“被选择”模式。

副业之路,本质上是一场关于自我认知、风险管理和持续学习的修行。它考验的不仅是你的专业能力,更是你的平衡智慧和心理韧性。失败的经历,如同一次深刻的自我对话,让你更清楚地认识到自己能力的边界、兴趣的所在和风险的承受能力。因此,不要将副业简单地视为“搞钱”的工具,而应将其看作是拓展人生宽度、挖掘自身潜能的一种方式。它应该像一条平静的支流,为主干道的人生增添风景和活力,而不是一股可能引发决堤的洪水。当你能够以一种平和、审慎且积极的心态去经营它时,副业带给你的,将远不止是银行账户上增加的数字,更是一种源于掌控感和价值实现的、更深层次的内心富足与安宁。这份在体制的航船之外,亲手驾驭一叶扁舟的从容与自信,或许才是这场探索最终极的意义。