体制内能做哪些合法不违法的副业,有时间能搞吗?

身处体制内,手握“铁饭碗”,稳定是最大的公约数,但随之而来的,往往是收入增长的“天花板”和对个人价值实现的更深层次渴望。当“搞副业”成为社会热词,体制内的朋友们难免心动,却又顾虑重重。这份顾虑并非空穴来风,它源于对纪律红线的敬畏和对职业前景的珍视。那么,体制内究竟能否在不触碰法律与纪律底线的前提下,开辟一条合法合规的增收路径?答案是肯定的,但这需要远超普通职场人的审慎、智慧与策略。

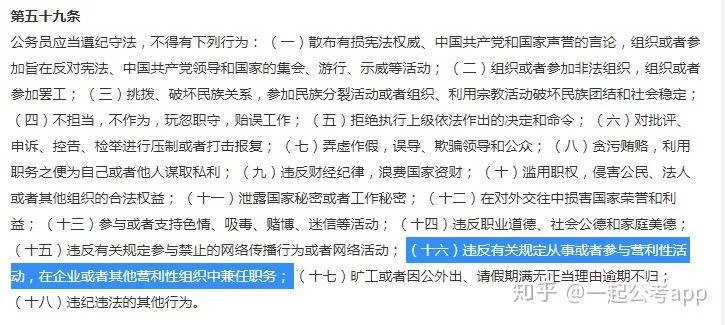

合规性是生命线,这是探讨一切体制内副业问题的绝对前提。我们必须清醒地认识到,《中华人民共和国公务员法》中明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这一规定如同高压线,划定了清晰的禁区。然而,法律与纪律的初衷是防止公权私用、利益冲突,而非完全剥夺个人通过合法劳动增加收入的权利。因此,理解规则的“例外”与“边界”至关重要。那些不利用职权或职务影响、不占用工作时间、不与本职工作产生利益冲突、不损害国家机关形象的活动,往往处于一个相对安全的“灰色地带”。例如,利用业余时间从事非营利性的公益活动、进行学术研究、创作文艺作品等,都是被允许的。我们要做的,就是在这个安全区内,精耕细作。

最稳妥、最值得推荐的路径,无疑是利用专业技能的体制内副业。体制内的工作往往锻炼了从业者极强的综合素质。比如,在办公室工作的“笔杆子”,其公文写作、材料整合能力,在市场上是稀缺资源。他们完全可以利用业余时间,承接一些商业文案、演讲稿、项目申报书的撰写工作。这种副业,本质上是知识的变现,与本职工作技能同源,却又不直接构成竞争。再如,从事法律、审计、信息技术等专业技术岗位的同仁,其专业知识和资质本身就是硬通货。在确保不违反保密协议和不与本单位业务产生冲突的前提下,为中小企业提供法律咨询、财务梳理、网站建设等服务,既是对自身能力的检验,也是合理的价值回报。这类副业的优势在于专业壁垒高,收益相对可观,且由于其“智力劳动”的属性,更容易在合规层面自证清白。

当专业技能不那么显性,或者不想将工作压力延伸到八小时之外时,将个人兴趣转化为副业,则是一条更具幸福感的选择。摄影爱好者可以在周末承接一些个人写真、小型活动跟拍;烘焙达人可以通过朋友圈、社区团购售卖自己制作的点心;手工匠人则可以在电商平台开设一个小店,售卖自己的作品。这种模式的魅力在于,它源于热爱,驱动力十足,不易产生职业倦怠。在运营初期,规模小、圈子窄,以“分享”而非“经营”的姿态出现,风险极低。关键在于把握好“度”,当兴趣逐渐规模化,需要注册个体工商户或公司时,就必须重新审视其与纪律的兼容性,必要时甚至需要向组织报备或做出选择。将兴趣控制在“副业”而非“第二主业”的范畴内,是保持其安全性的不二法门。

进入数字时代,互联网为体制内人员提供了前所未有的低门槛副业平台。内容创作、知识付费成为一股不可忽视的潮流。如果你对某个领域有独到见解,无论是历史、财经、育儿还是健身,都可以通过开设公众号、知乎、B站、抖音等账号,持续输出高质量内容,积累粉丝。当影响力形成后,便可以通过广告、带货、付费专栏、线上课程等方式实现变现。这条路径的核心是“打造个人IP”,而非“推销商品”。其优势在于灵活度高,工作时间和地点自由。但挑战也同样突出:需要极强的自律性、持续的学习能力和对网络舆论的驾驭能力。尤其要强调的是,体制内人员在网络空间必须时刻谨记自己的身份,言论需保持中立、客观,坚决杜绝发布任何与职务相关、涉及敏感信息或可能引发负面联想的内容,并在账号简介中明确标注“个人观点,与所在单位无关”,以此建立一道防火墙。

最终,体制内开展副业,不仅是一场关于赚钱的实践,更是一次对个人规划能力、风险控制能力和精力管理能力的综合考验。它要求我们具备一种“双轨思维”:主业求稳,是安身立命之本,不容有失;副业求进,是价值延伸之途,需步步为营。在选择副业方向时,不妨问自己几个问题:它是否影响我的主业精力?它的收益是否值得我投入的隐性成本?它是否存在潜在的法律或纪律风险?我是否为最坏的结果做好了预案?这种审慎的评估,远比盲目跟风更为重要。副业的终极目标,或许不应仅仅是银行账户上多出的几位数字,更应是在体制这座稳固的“城堡”之外,为自己开辟一片能够自由耕种、体验不同人生风景的“自留地”,让生命拥有更多的韧性与可能。