体制内适合搞的副业有哪些,合法又不会太花时间?

在体制的围墙之内,稳定与秩序是主旋律,但内心深处对价值多元化的追求,时常会激起阵阵涟漪。当“铁饭碗”提供的安稳感与日益增长的生活成本、个人抱负相遇时,探索体制内合法副业便成了一个绕不开的话题。这并非简单的“搞钱”,而是在不触碰纪律红线、不影响本职工作的前提下,对个人潜能的一次深度挖掘与价值变现。问题的关键在于,如何精准地找到那条既能安放才华,又能安放身心的合规路径。

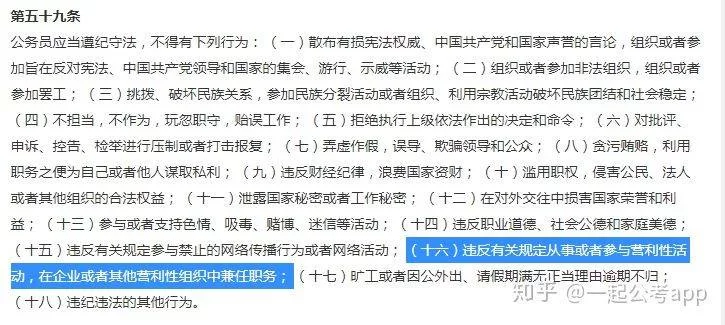

首先,必须明确一道不可逾越的“红线”。《中华人民共和国公务员法》明确规定,公务员不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这道法律的藩篱,为所有体制内人员的副业探索划定了基本框架。因此,任何以注册公司、入股分红、担任法人或高管为目的的商业行为,均不在讨论之列。我们探讨的,是基于个人智力、技能与时间的“轻资产”模式,是劳动报酬而非资本利得,是个人创造而非企业经营。理解这一点,是开启体制内合规创收的第一步,也是最关键的一步。

在所有可行的路径中,知识变现无疑是最契合体制内人员身份与优势的金矿。体制内的工作经历,本身就是一种稀缺的知识资源。无论是政策解读、公文写作、项目申报,还是公共管理、法律实务、历史研究,这些在日复一日工作中积累的经验,对于外界而言具有极高的价值。例如,一位在发改委工作的同志,可以将项目申报流程、材料撰写技巧制作成线上课程,在知识付费平台上分享;一位资深的法院书记员,可以开设一个公众号,以通俗易懂的语言剖析法律案例,通过读者赞赏和付费咨询获得收入;一位在档案部门深耕多年的从业者,甚至可以整理地方史料,撰写具有地域文化特色的专著或文章。这种方式的精髓在于,它出售的是你脑海中已经内化、系统化的知识,输出成本极低,且几乎不受时间与空间的限制,完美契合“不影响本职工作”的核心要求。

其次,是那些深藏于个人生活中的“静默技能”。体制内工作往往要求严谨、规范,但这并不妨碍个体拥有丰富多彩的业余爱好,而其中一些爱好恰恰可以转化为可持续的收入来源。摄影便是一个典型的例子。一位在宣传部门工作的朋友,利用周末时间拍摄城市风光、人文纪实,作品在图库网站售卖,每月都能带来一笔稳定的额外收入。写作亦是如此。如果你热爱文学,可以尝试向各类杂志、公众号投稿,用文字构建一个与工作完全平行的精神世界,并获得稿酬。关键在于,必须将工作身份与创作人格进行彻底剥离。你的摄影作品、小说散文,不应利用你的职务身份进行宣传,内容也与你的公务工作毫无关联。这既是一种自我保护,也是对创作纯粹性的尊重。这种副业模式,更像是一场精神的自留地耕耘,收入的获得只是随之而来的惊喜。

再者,我们可以将目光投向那些依赖经验与信任的轻资产服务类兼职。这类副业不依赖实体商品,而是直接输出个人的专业能力或生活智慧。比如,外语能力出众的体制内人员,可以承接一些非涉密的笔译或口译工作;有心理咨询师资质的,可以在合规的网络平台提供付费咨询服务;擅长规划组织的,可以为亲朋好友或小型社群提供活动策划、旅行规划等帮助,并收取适当的劳务费。这里的“轻”体现在两个方面:一是资本投入轻,通常只需要一台电脑、一部手机即可启动;二是模式轻,不需要组建团队,没有复杂的运营管理,属于典型的“一人公司”模式。这种模式的核心竞争力在于你的个人品牌和口碑,每一次成功的服务,都是为你未来的事业版图添砖加瓦。

然而,选择正确的方向只是第一步,如何持续地走下去,考验的是更为深邃的智慧与心态。体制内搞副业,最忌讳的是“喧宾夺主”。本职工作是“1”,副业是后面的“0”,没有了“1”,再多的“0”也毫无意义。因此,极致的时间管理和强大的自律能力是必备素质。你需要学会利用碎片化时间进行学习与构思,将大块、完整的业余时间用于高强度的内容产出。同时,要树立正确的价值观念:副业是锦上添花,是个人价值的延伸,而非救命稻草。抱着急于求成、一夜暴富的心态,极易在焦虑中做出错误决策,甚至触碰纪律底线。最好的状态,是把副业当作一个长期的“价值投资”,耐心打磨自己的产品或服务,建立个人影响力,让收入随着价值的提升而自然增长。

归根结底,体制内的副业探索,更像是一场向内的修行。它要求我们在规则的方圆内,寻找自由的舞步;在稳定的主调外,奏响个性的和弦。它考验的不仅是我们的专业技能与商业头脑,更是我们对自我边界的清醒认知和对生活节奏的精准把握。当你不再将副业视为一种负担或逃离,而是看作一种赋能和探索时,你便能在这条路上走得更远、更稳。那份在平衡本职与兴趣、坚守规则与追求价值之间获得的从容与笃定,或许才是这场探索所能给予我们的,最丰厚的回报。