体力活兼职有必要吗,心脏支架后还能干体力活吗?

当心脏支架这枚小小的“生命支架”撑开狭窄的血管,为濒临缺血的心肌重新注入活力时,许多患者脑海中盘旋的第一个现实问题,往往不是如何进行精密的术后保养,而是那个更为朴素且沉重的问号:“我,还能干体力活吗?家里的开销怎么办?”这个问题,将医学的严谨与生活的骨感紧紧捆绑在一起,回避不得,也简化不得。它关乎一个家庭的生计,更关乎一个生命在经历重大健康危机后,如何重新定义自我价值与生活轨迹。

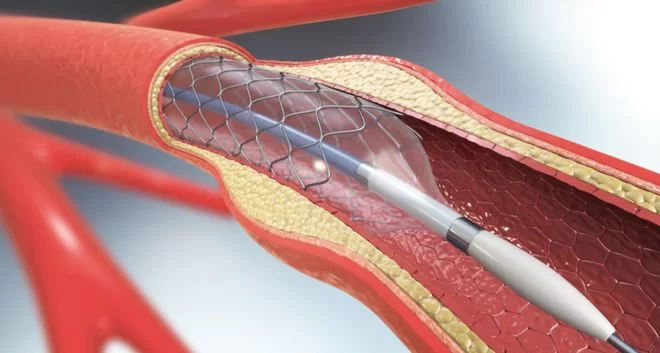

首先,我们必须直面一个核心事实:心脏支架植入是一种“修复”,而非“治愈”。它解决了冠状动脉最严重的局部狭窄,改善了血流,如同在一条严重拥堵的公路上架起了一座高架桥。但导致血管堵塞的根本原因——全身性的动脉粥样硬化——依然存在。这意味着,整个心血管系统的“路况”并未得到根本改善,其他路段仍有拥堵或发生事故的风险。因此,对于“心脏支架后体力活”这个议题,任何简单的“能”或“不能”都是不负责任的。答案取决于一个动态变化的、多维度的评估坐标,它包含了术后恢复的时间节点、心脏功能的实际状况、体力劳动的具体性质以及患者自身的风险感知与管理能力。

在术后的黄金恢复期,通常是最初的三个月内,答案几乎是绝对的“不能”。这段时间,血管壁的内皮正在支架的支撑下缓慢愈合,如同刚刚修补好的路面,需要静养以防止坍塌或破损。任何形式的重体力劳动,包括搬运重物、长时间弯腰、剧烈运动,都会急剧增加心脏的耗氧量,导致心率飙升和血压波动。这不仅可能对愈合中的支架区域造成冲击,甚至诱发急性血栓形成,其后果可能是致命的。支架内再狭窄和急性血栓是悬在所有患者头顶的达摩克利斯之剑,而遵医嘱服药和充分休息,是抵御这两大风险最坚固的盾牌。因此,此阶段的核心任务不是思考如何重返工作岗位,而是专注于支架后康复运动建议的实践——比如在医生指导下进行的散步、太极拳等低强度有氧运动,其目的在于促进侧支循环建立,改善心肺功能,而非挑战身体极限。

当跨过三个月的门槛,进入相对稳定的恢复期后,问题便从“能否”转向了“如何”。此时,患者需要进行一次全面的复查评估,包括心电图、心脏超声甚至运动平板试验,以科学数据来判断心脏的实际工作能力。这面“镜子”能客观映照出心脏在负荷下的反应,为心脏病患者工作选择提供最权威的依据。基于评估结果,我们可以将“体力活”进行精细化分级。那些需要爆发力、持续对抗重力、或在极端环境下(如严寒、酷暑)进行的工作,例如建筑工人、搬运工、消防员等,通常应被列入“绝对禁区”。而一些轻中度的体力活动,如超市理货(避免举重)、办公室文员、门卫监控、车辆调度等,则可以在严密监控下逐步尝试。这里的关键在于“度”的把握:以不引起胸闷、气短、心悸等不适症状为前提,将心率控制在安全范围内,并且避免长时间保持一种姿势或进行憋气用力的动作。

然而,比身体准备更为重要的,是心理层面的调适与生活智慧的重塑。对于许多长期从事体力劳动的患者而言,无法再像从前一样挥洒汗水,可能意味着丧失了经济来源和家庭地位,这种失落感和焦虑感对心脏健康的负面影响,丝毫不亚于一次重体力劳动。因此,心脏支架后生活质量提升的关键,在于将焦点从“我失去了什么”转移到“我能创造什么”。这或许是开启人生新篇章的契机。利用过去积累的经验,转向技能型、管理型或服务型岗位;发掘个人兴趣,发展如手工艺、社区服务等新的事业方向;或者坦然接受工作节奏的放缓,将更多精力投入到家庭和谐与个人健康的管理中。这种转型并非妥协,而是一种基于对生命全新认知后的主动选择,是智慧与勇气的体现。

最终,回归到那个最初的问题,心脏支架后是否有必要从事体力活兼职?答案是因人而异的,但有一条不变的准则:任何以牺牲长期健康为代价换取短期利益的选择,都是得不偿失的。支架为我们赢得了宝贵的时间,但这笔时间资本,需要我们用远见和智慧去投资。这意味着,我们必须将支架术后注意事项内化为一种生活习惯:坚持服药、定期复查、合理膳食、戒烟限酒、情绪管理。生命乐章的指挥棒,此刻已牢牢掌握在自己手中。心脏支架后的生命乐章,并未戛然而止,只是换了节拍与音色。读懂身体的信号,尊重医学的边界,用智慧与耐心去重新定义“工作”与“生活”的内涵,才是对这枚小小金属支架最深情的回报,也是对余生最长情的守护。