你知道兼职作家创作能写出大刀进行曲这样的作品吗?

“兼职作家能否创作出《大刀进行曲》这样的作品?”这个问题本身就预设了一种二元对立:专业与业余,职业与爱好。然而,当我们真正深入《大刀进行曲》诞生的历史尘埃,去触摸它的创作者麦新的生命轨迹时,会发现这道伪命题的壁垒瞬间崩塌。答案并非简单的“能”或“不能”,而是一个更为深刻的揭示:足以驱动不朽杰作诞生的,从来不是职业身份的标签,而是与时代脉搏同频共振的使命感和发自肺腑的生命呐喊。麦新,这位被载入史册的作曲家,其真实身份恰恰是对“专业”二字最颠覆性的诠释。

要理解这一切,必须回到1933年的喜峰口,回到1937年的卢沟桥。彼时的中国,正笼罩在日寇侵略的巨大阴霾之下,民族存亡悬于一线。《大刀进行曲》的创作背景,不是安逸的书斋,而是炮火连天的战场,是血与火交织的民族危亡关头。作曲家麦新,其本职是革命军队中的一名宣传工作者,一名战士。他的“主业”是战斗、是宣传、是鼓舞士气。音乐,对于他而言,并非一门需要精雕细琢的“专业”技艺,而是一把刺向敌人心脏的“匕首”,一声唤醒沉睡雄狮的“号角”。这首歌的诞生,不是为了艺术沙龙里的掌声,也不是为了音乐厅的交响,它只有一个纯粹到极致的目的——让拿起大刀的士兵们更有力量,让四万万同胞的心凝聚在一起。这种由时代背景赋予的创作的紧迫性与功能性,是任何一位身处和平年代、以音乐为纯粹“专业”的作曲家都难以复制的。正是这种时代背景对创作的决定性影响,将“业余”的麦新推向了“大师”的殿堂。

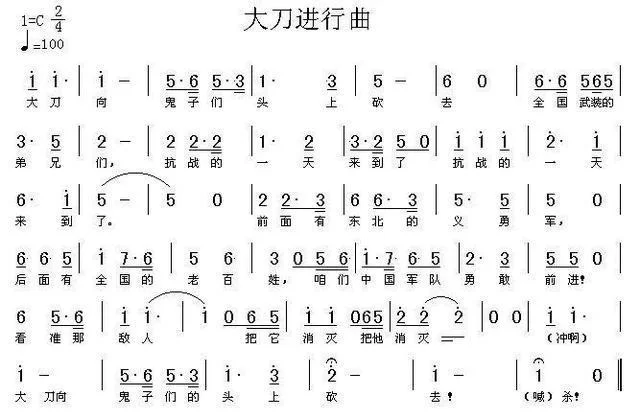

审视麦新的作曲家身份,我们会发现一个有趣的事实:他并非毕业于音乐学院,没有系统学习过和声与配器,是典型的“非科班出身”。他的音乐语言,简练、直接、粗犷,甚至带着原始的野性。歌词“大刀向鬼子们的头上砍去”,没有丝毫的隐喻和婉转,如同战吼一般直抒胸臆。旋律采用五声音阶,节奏强劲有力,充满了进行曲的步伐感。这一切都指向一个核心:服务于战斗,服务于呐喊。这种创作方式,恰恰体现了业余创作与专业创作在某种维度上的本质区别。专业创作,有时会陷入对技巧、范式、市场反馈的过度追求,导致作品的“匠气”有余而“灵气”不足。而业余创作,尤其是在特定历史使命驱动下的创作,反而能挣脱所有束缚,以最赤诚、最原始的面貌直击人心。麦新不关心自己的作品是否符合“经典”的定义,他只关心这首歌能否让士兵们一边唱着,一边更勇猛地冲锋。这种“不为创作而创作”的境界,反而成就了其作品的经典地位。他的“业余”,是其优势,而非短板。

那么,将视线拉回到当下,当代的兼职作家、创作者们,又该如何从中汲取力量,创作出属于自己的“经典”作品?首先,必须重新定义“创作”的价值。我们或许无法经历麦新所处的那个宏大而悲壮的时代,但我们每个人依然身处自己独一无二的“战场”。这个战场,可能是对社会不公的呐喊,可能是对人性幽微的探索,可能是对科技伦理的深思,也可能仅仅是记录一个普通人生命中的高光与暗淡。兼职作家如何创作经典的答案,不在于模仿麦新的形式,而在于继承他的精神内核:找到那个让你不吐不快、让你愿意用业余时间乃至生命去捍卫的“非写不可”的主题。这个主题,就是你创作的“喜峰口”和“卢沟桥”,它将赋予你作品最坚实的骨架和最滚烫的灵魂。

其次,要善用“兼职”带来的独特优势。全职作家或许有更充裕的时间去打磨技巧,但兼职作家拥有更广阔、更真实的“生活场域”。你的职业,无论是程序员、医生、教师还是外卖员,都为你提供了观察世界、体察人性的独特视角。这些一手的生活素材,是闭门造车的写作者梦寐以求的宝藏。不要将你的本职工作视为创作的干扰,而应将其视为创作的源泉和土壤。麦新正是因为他首先是一名战士,他的歌声才具有了钢铁般的质地。同样,你的职业身份,也将为你的文字注入无可替代的个性与质感。关键在于,你是否具备将职业体验转化为创作动能的洞察力与转化力。

最终,作品的经典化,是一个时间筛选的过程,而非创作者刻意追求的目标。麦新在谱写《大刀进行曲》时,心中所想的绝非“名垂青史”,而是“赢得战争”。这种纯粹的功利性(在特定语境下是褒义),反而使其作品超越了时代,获得了不朽。对于当代创作者而言,与其焦虑于如何写出“爆款”或“经典”,不如沉下心来,问自己几个问题:我的创作,是为了回应什么?我想为谁发声?我的文字,能否给这个世界带来一丝哪怕微不足道的改变或慰藉?当你的创作有了超越个人名利之外的锚点,它便拥有了穿透时间迷雾的潜力。

因此,兼职作家当然能写出《大刀进行曲》这样的作品。历史上,麦新已经用行动证明了这一点。真正的壁垒,不在于“全职”或“兼职”的身份,而在于创作者是否与一个更宏大的叙事产生了深刻的联结,是否找到了那把值得自己挥舞的“大刀”。那把刀,或许是笔,或许是代码,或许是镜头。当你找到了它,并感受到时代的召唤或内心的驱使时,职业的身份便会消弭于无形,剩下的,只有一个纯粹的、为创作而燃烧的灵魂。