你知道思茅和普洱是一个地方吗,属于云南哪个市呢?

在许多茶客和旅行者的口中,时常会听到“思茅”与“普洱”这两个地名交替出现,引出一个普遍的疑问:思茅和普洱是一个地方吗?答案是肯定的。从行政地理的角度看,它们指向的是同一片土地,如今的官方名称是云南省普洱市。然而,这两个名称的更迭,并非简单的文字替换,其背后蕴含着深刻的历史渊源、品牌战略与文化回归。要真正理解这片土地,就必须厘清“普洱市原名思茅”这一核心事实,并探寻其变迁的内在逻辑。

思茅,这个名字承载了一段特定的历史记忆。在2007年之前,这里是云南省思茅市。它的名字源于当地的少数民族语言,充满了地域特色。然而,当人们提及“普洱”,脑海中浮现的往往是那款享誉世界的陈香茶叶。这种认知上的错位,正是推动更名的根本动力。普洱,作为一个茶叶品牌,其历史远比“思茅”作为地级行政区的历史要悠久得多。早在清朝雍正年间,朝廷便在此设立了“普洱府”,成为当时滇南重要的政治、经济和文化中心,同时也是普洱茶最主要的加工、集散地。可以说,“普洱”二字,从诞生之初就与这片土地的特产紧密相连,拥有着深厚的文化基因和无可比拟的品牌价值。因此,2007年1月,经国务院批准,思茅市正式更名为普洱市。这一决策,被普遍解读为一次里程碑式的城市品牌战略。更名的核心目的,在于将行政区划名称与已经深入人心的世界级文化品牌“普洱茶”进行统一,从而使城市形象更加鲜明,更好地利用“普洱”这一金字招牌,推动区域经济,尤其是茶产业的全面发展。这不仅仅是“思茅改名普洱的原因”,更是一次区域身份认同的重新构建与价值回归。

明确了更名的前因后果,下一个问题便油然而生:思茅,或者说现在的普洱市,到底属于云南哪个市呢?严格来说,它本身就是一个地级市。普洱市位于云南省西南部,地处中国与越南、老挝、缅甸三国接壤的黄金地带,地理位置极具战略意义,是中国面向南亚、东南亚辐射中心的前沿窗口。其市府驻地在思茅区,这个名字作为下辖的一个区被保留了下来,成为了对历史的一种纪念。普洱市总面积约4.5万平方公里,下辖一个区(思茅区)和九个自治县,包括宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、澜沧拉祜族自治县以及西盟佤族自治县。这种多民族聚居的格局,赋予了普洱市极为丰富和多元的文化风情,也使其成为云南民族文化最为绚烂的地区之一。

探讨“普洱茶与思茅的关系”,是理解这片土地灵魂的关键。普洱茶的命名,正是源于其历史上的集散中心——普洱府(今宁洱县及周边地区)。虽然普洱茶的核心产区遍布云南的澜沧江中下游两岸,包括西双版纳、临沧等地,但普洱(思茅)始终是其最重要的加工、交易和文化传播中心。可以说,没有普洱作为贸易枢纽的历史地位,普洱茶很难形成如此规模和影响力的商品流通体系。这片土地得天独厚的自然条件,是孕育优质普洱茶的摇篮。这里地处北回归线附近,气候温和、雨量充沛、土壤肥沃,拥有众多树龄数百甚至上千年的古茶树资源,例如闻名遐迩的景迈山古茶林。这些古茶树不仅是珍贵的农业遗产,更是普洱茶品质与历史的活见证。当思茅更名为普洱后,这种关系得到了官方的确认与强化。城市与茶,从此同名同姓,血脉相连。普洱市的每一个角落,都弥漫着茶的芬芳;普洱茶的每一片茶叶,都蕴含着这片土地的风土人情。

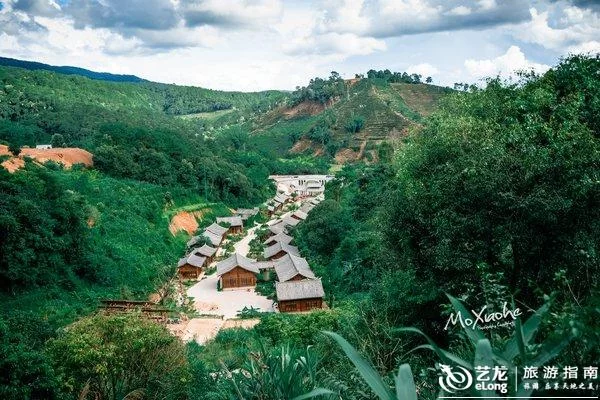

从思茅到普洱,名称的变迁完成了一次漂亮的“品牌赋能”,也开启了城市发展的新篇章。如今的普洱市,早已不只是一座因茶而闻名的城市。它拥有“北回归线上最大的绿洲”之美誉,森林覆盖率超过70%,生态环境优越,是康养度假的理想之地。茶马古道的悠悠铃声仿佛仍在山谷间回响,诉说着昔日的繁华;多彩的少数民族节庆,如泼水节、火把节、葫芦节等,展示着浓郁而鲜活的文化生命力。旅游业的蓬勃发展,与茶产业形成了良性互动,游客们来到这里,不仅为品一杯地道的老普洱,更为体验这片土地上独特的自然风光与人文风情。思茅区的老街,依旧保留着岁月的痕迹,与现代化的新城相互映照,共同讲述着普洱的过去与现在。

普洱这个名字,如今不仅印在每一饼陈香的茶叶上,更深深烙印在这片土地的灵魂之中,它讲述着一个关于品牌、文化与土地如何共生共荣的生动故事。这次更名,不是对历史的割裂,而是一次更高层次的溯源与认同,让一个古老的品牌重新焕发出引领未来的光芒,也让一座边陲城市找到了自己最闪亮的身份坐标。