保险公司高管兼职规定,能兼其他公司法定代表人吗?

在金融监管体系日益严谨的当下,关于保险公司高管兼职的议题,尤其是能否兼任其他公司法定代表人,已成为公司治理与合规管理中的一个核心关切点。答案并非简单的“是”或“否”,而是深植于一系列旨在防范风险、保护投保人利益、维护金融稳定的法规框架之内。从根本上看,这一问题的核心指向两个基本原则:高管的勤勉尽责义务与利益冲突的规避。监管机构的出发点是确保保险公司的高级管理人员能够将全部精力与智慧投入到公司的经营管理中,而非因外部职务分心,更不能利用其在保险公司的职位谋取不当利益。

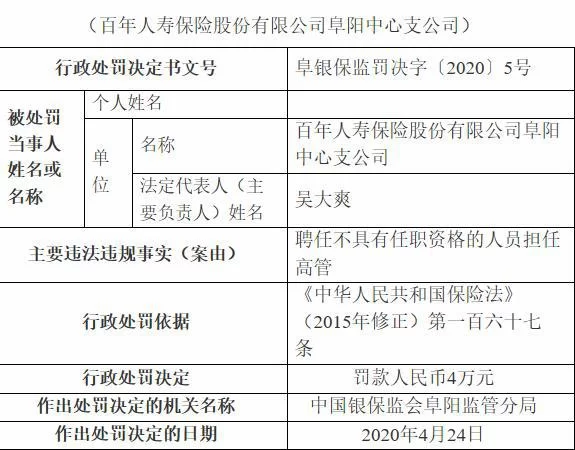

要理解这一规定的严肃性,必须回归到其法规源头。依据《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》以及国家金融监督管理总局(NFRA)发布的相关指引,其中对高管的兼职行为有着明确的限制性条款。规定指出,保险公司高级管理人员不得在“经营同类业务”的其他机构、存在利益冲突的机构以及“除国家另有规定外”的其他营利性组织中兼任职务。这里的“其他营利性组织”范围极广,而担任法定代表人,无疑是其中最具代表性、责任最重大的职务之一。法定代表人不仅仅是一个头衔,它是法律意义上的公司代言人,其签字、决策直接对公司的法律后果负责。因此,允许一名保险公司的核心高管去担任另一家公司的法定代表人,无异于为其开辟了一条潜在的、难以监控的风险通道。

那么,为什么担任“法定代表人”这一角色被如此审慎地对待?这与其独特的法律地位和责任密不可分。首先,法定代表人对外代表公司,其行为即被视为公司的行为。如果该法定代表人同时在保险公司担任要职,一旦其在另一家公司做出不当决策或引发法律纠纷,公众和市场很容易将此与保险公司关联起来,即使两者并无资本或业务上的直接联系,这种声誉上的“捆绑”也可能对保险公司的品牌形象造成难以估量的损害。其次,法定代表人需承担相应的法律责任,包括民事责任乃至刑事责任。当两家公司的利益发生冲突时,该高管将面临严峻的立场选择问题,其判断力和决策的公允性必然会受到质疑。这种深层次的利益冲突,正是监管机构极力想要防范的。保险业作为关乎社会公众利益的行业,其高管的任何行为都必须以最大限度保障投保人权益为前提,任何可能动摇这一基础的外部兼职,尤其是担任法定代表人,都触及了监管的“红线”。

然而,这是否意味着全无例外?在集团化运作的金融控股公司模式下,情况会变得相对复杂。例如,某保险集团可能控股或参股多家非保险类企业,如科技服务公司、健康管理公司等,这些公司是保险主业生态链的重要组成部分。在这种情况下,集团内的高管(通常是集团层面而非子公司核心管理层)被委派到下属的关联公司担任法定代表人,并非完全没有可能。但即便如此,也绝非“默认许可”。此类安排必须满足极为苛刻的前提条件,并主动向监管机构进行详尽的报告与申请,获得明确批准后方可实施。监管机构在审批时,会进行穿透式审查,重点评估:该兼职是否确属集团战略发展的需要;关联公司与保险公司之间的风险隔离机制是否健全有效;高管的精力分配是否有保障,是否会影响到其在保险公司的本职工作;以及是否存在潜在的、不公允的关联交易风险。整个过程体现了“实质重于形式”的监管原则,即无论架构如何设计,最终目的必须是风险可控、利于主业。

从风险管理的视角审视,金融高管兼职法定代表人所带来的风险是多维度的。除了前述的利益冲突与声誉风险外,还包括操作风险与合规风险。高管精力分散,可能导致其对保险公司的日常经营管理监督不力,内部控制出现疏漏,埋下操作风险的隐患。同时,其在外部公司的行为一旦出现违规,可能会触发监管机构对其在保险公司任职资格的重新审查,甚至导致资格被撤销,这对公司的稳健经营是直接的打击。因此,对于保险公司自身而言,建立严格的内部审批与监控机制,明确告知高管兼职的禁止性规定与潜在后果,是公司治理中不可或缺的一环。这既是对监管要求的遵从,也是对公司自身和广大投保人负责的体现。

最终,我们可以看到,对保险公司高管兼任其他公司法定代表人的严格限制,并非一种束缚,而是一种保护。它保护了保险公司的经营独立性,保护了金融体系的安全边界,更从根本上保护了千千万万投保人的切身利益。在金融强监管的时代背景下,每一位身处关键岗位的管理者都应清醒地认识到,其职业价值与专业声誉,恰恰建立在对规则的敬畏和对职责的忠诚之上。将有限的时间和才华聚焦于保险主业,为行业的健康、可持续发展贡献力量,这才是保险高管最核心的价值所在,也是其职业生涯行稳致远的基石。这种制度设计所传递的,是对金融专业精神的尊重,更是对社会契约精神的坚守。