修电梯属于什么职业,需要什么资质,费用谁来出?

在摩天大楼勾勒出城市天际线的今天,电梯已成为维系现代都市高效运转不可或缺的垂直动脉。而在这条动脉背后,有一群人默默守护着每一次安全升降,他们就是电梯维修工。这个职业并非简单的“修理工”,而是技术、责任与风险并存的特种设备作业人员。要踏入这个行业,首先要明确其职业归属与准入门槛。电梯维修工的官方职业名称是“电梯安装维修工”,属于国家职业资格目录中的技能人员职业资格,更关键的是,它被纳入《特种设备作业人员资格认定分类目录》,从业者必须依法取得相应资格证书,方可上岗。这不仅是法律的要求,更是对公共安全的庄严承诺。因此,探讨修电梯的职业归属,必须从其“特种设备”的属性出发,理解其在安全生产体系中的特殊地位。

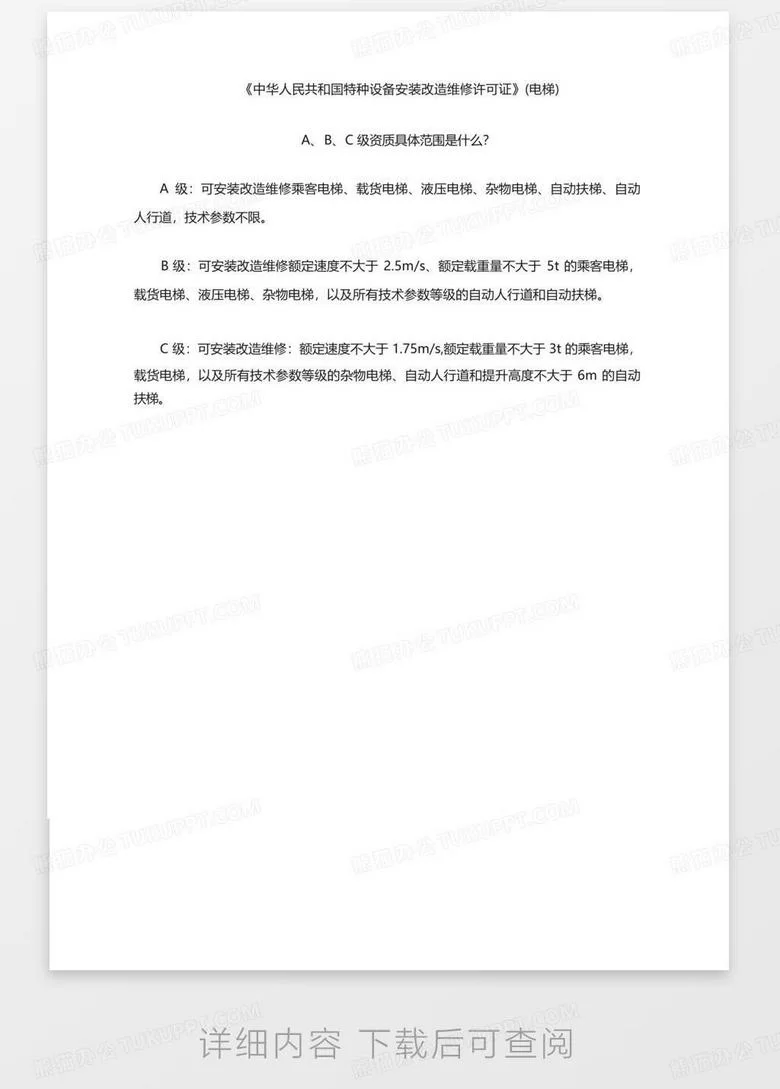

成为一名合格的电梯维修工,获取从业资质是第一道,也是最重要的一道关卡。这个资质的核心就是由市场监督管理局(原质量技术监督局)颁发的《特种设备作业人员证》,具体到电梯维修领域,通常指项目代号为“T”的证书。根据作业内容的不同,该证书又细分为T1(电梯维修)和T2(电梯安装)两个项目。对于主要从事日常维护保养和故障排除的维修工而言,考取T1证是执业的法定前提。那么,电梯维保资质怎么考?整个流程严谨而规范。首先,申请人需满足基本条件,如年满18周岁、身体健康、具备相应工种的初中及以上文化程度。其次,必须接受由具备资质的培训机构组织的专业培训,系统学习电梯结构原理、电气控制、安全规范、救援操作等理论知识。随后,通过理论考试和实际操作技能考核的双重检验。理论考试侧重于法规标准和技术原理,而实操考核则模拟真实工作场景,检验学员排查故障、部件更换、应急处理等动手能力。这不仅是对知识的检验,更是对心理素质和应变能力的严苛考验。证书并非永久有效,通常每4年需要进行一次复审,以确保从业者的知识技能能跟上技术迭代的步伐。这种持续性的学习与考核机制,恰恰体现了该职业对专业性的极致追求。

当电梯发生故障或需要例行维保时,随之而来的问题便是:电梯维修费用由谁承担?这个问题看似简单,实则牵涉多方利益,需要根据不同情况具体分析。其核心原则是“合同约定”与“责任划分”。首先,在保修期内的新装电梯,所有因产品质量或安装问题导致的维修费用,原则上由电梯生产厂家或安装公司承担。其次,超出保修期后,最主要的费用来源是业主支付的物业管理费中包含的“电梯日常维保费”。物业公司会与专业的电梯维保公司签订年度合同,约定维保内容、频次及固定费用,这笔费用用于保障电梯的日常清洁、润滑、检查和小故障处理。然而,当电梯需要进行重大维修或部件更换时,比如更换曳引机、控制柜、钢丝绳等核心部件,这笔高昂的费用往往超出了日常维保的范畴。此时,动用的就是被誉为“房屋养老金”的专项维修资金。使用这笔资金需要经过严格的程序,通常由物业公司提出申请,经业主委员会(或相关业主)共同表决同意后,报住建部门审批,方可使用。此外,还有一种特殊情况,即因个别业主或第三方(如装修公司、搬家工人)使用不当造成的人为损坏,那么维修费用理应由责任方承担。明晰这一费用承担链条,有助于减少业主与物业之间的纠纷,共同保障电梯这一公共财产的良好运行。

随着城市化进程的深化和既有建筑电梯的老龄化,电梯安装维修工职业前景展现出巨大的潜力与价值。从需求端看,中国是全球电梯保有量最大的国家,且每年仍在以百万级的速度新增。海量的存量市场意味着持续不断的维保、改造和更新需求,而大量进入中老期的电梯更是对维修服务提出了更高要求。从技术端看,现代电梯早已不是纯粹的机械产品,而是集成了微电子技术、物联网、大数据分析的智能设备。未来的电梯维修,将更多地依赖智能诊断系统进行预测性维护,维修工的角色也将从“被动救火”向“主动预防”转变,这要求从业者不仅要懂机械、懂电气,更要懂数据、懂网络。这种技术升级恰恰为高技能人才提供了广阔的发展空间和更高的薪酬回报。当前,行业内正面临着技能型人才短缺的困境,经验丰富、技术全面的电梯维修技师成为了各大维保公司争抢的“香饽饽”。因此,对于有志于投身技术领域的年轻人而言,这不仅是一个稳定的“饭碗”,更是一个能够凭借一技之长获得社会尊重和可观收入的朝阳职业。

最终,我们必须回归对电梯维修工职业价值的深刻认知。他们是穿梭在井道与机房之间的“城市内科医生”,用听诊器般的敏锐听觉判断异响,用手术刀般的精准手法排除故障。他们的工作环境或许并不光鲜,时常与油污、粉尘为伴,但他们肩上扛起的,是整栋楼居民的生命安全。每一次安全抵达的背后,都凝聚着他们严谨的专业判断和辛勤的默默付出。这个职业的价值,远不止于拧紧一颗螺丝或更换一块电路板,更在于维系了一份社会的信赖与安心。他们是城市垂直交通秩序的坚定守护者,用专业精神和责任担当,为现代都市的平稳运行筑牢了最坚实、最贴近民生的一道安全防线。