公务员能做的副业有哪些?不违法的这几类能搞不?

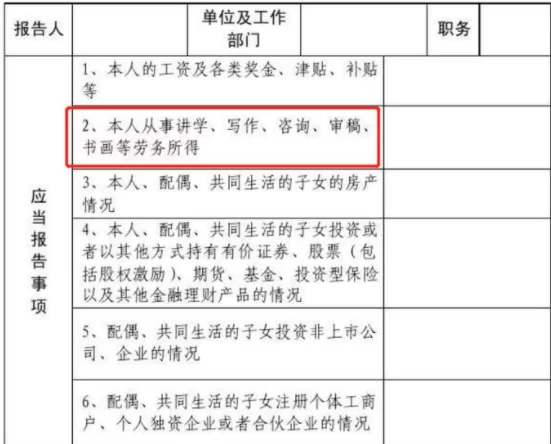

在当前经济社会环境下,公务员群体对于提升生活品质、拓宽收入渠道的思考日益增多,但“公务员副业”这一话题始终与严格的纪律红线紧密相连。探讨这一议题,首要前提是清晰地认知法律与纪律的边界。根据《中华人民共和国公务员法》等相关法规,公务员不得从事或者参与营利性活动,不得在企业或者其他营利性组织中兼任职务。这为所有公务员的副业探索划定了一条不可逾越的底线。因此,任何关于公务员副业的讨论,都必须建立在“不违法”和“合规”的坚实基础之上,这既是对职业生涯的保护,也是对公共责任的担当。

要真正理解体制内人员如何搞副业,必须完成一次核心思维的转变:从单纯追逐“赚钱”的副业,升级为追求“价值变现”的自我增值。传统的副业观念往往是“第二份工作”,即在主业之外再打一份工,这与公务员的身份要求存在天然冲突。而“价值变现”则截然不同,它强调的是将个人在长期学习、工作和生活中积累的知识、技能、经验乃至兴趣,转化为社会认可的经济价值。这种模式下,公务员不再是“打工人”,而是知识、技能或创意的提供者。其核心在于输出的是个人智力成果或专业服务,而非经营性劳动,这为合规操作提供了广阔空间。例如,一位精通历史的公务员,可以将自己的研究心得通过撰写专栏、制作短视频课程等形式分享出去,这既是知识的传播,也是个人价值的实现。这种思维跃迁,是开启合规副业的第一把钥匙。

基于“价值变现”的逻辑,我们可以梳理出几条清晰的、具有高度可操作性的公务员合规副业推荐赛道。首当其冲的是知识付费与内容创作。这是最适合公务员群体的赛道之一。公务员普遍具备较强的文字功底、逻辑分析能力和政策解读能力。这些能力在自媒体时代是稀缺资源。无论是运营一个解读政策、分享读书心得、教授公文写作的公众号或知乎账号,还是在抖音、B站等平台制作知识类短视频,都能将无形的知识转化为有形的收益。关键在于内容的垂直与深度,以及输出的持续性。其次是利用专业技能的公务员副业。许多公务员在上岗前或工作之余,考取了各类专业资格证书,如法律职业资格、注册会计师(CPA)、一级建造师、翻译专业资格等。在严格遵守规定、不与本职工作产生利益冲突、不以个人名义承接与职务相关业务的前提下,利用业余时间提供专业的法律咨询文案、财务分析报告、翻译文稿等服务,是完全可行的。这种副业不仅收入可观,更能反哺主业,让专业技能在实践中愈发精进。第三条赛道是艺术创作与兴趣经济。如果一位公务员在书法、绘画、摄影、音乐、手工艺等方面有造诣,那么将作品通过合法渠道出售或进行教学,是一条充满诗意的变现路径。这种副业风险极低,因为它纯粹基于个人爱好和业余创作,与职务身份几乎完全剥离,既能陶冶情操,又能获得经济回报。最后,对于具备一定财商和风险承受能力的公务员,投资理财与被动收入探索也是一个值得考虑的方向。通过学习专业的金融知识,进行股票、基金等证券投资,或者将闲置的合规房产进行出租,获取租金或资本利得,这属于个人财产性收入,不在禁业范围之内。但此领域风险较高,需要投入大量时间学习研究,且务必使用合法资金,严守廉洁纪律。

然而,任何选择都伴随着代价,副业对公务员职业发展的影响是双刃剑,必须审慎评估。积极的一面在于,成功的副业能够带来额外的经济保障,缓解生活压力,提升家庭幸福感;更重要的是,它能够锻炼个人的综合能力,如市场洞察力、项目管理能力和人际沟通能力,这些软实力同样可以迁移到主业的开展中,让公务员看问题的视角更加多元。但消极影响同样不容忽视。首先是精力分散的风险。公务员工作本身就承担着重要的公共管理和服务职能,时常需要加班加点,投入大量心神。若副业占用过多时间和精力,必然会影响主业的效率和成效,这是本末倒置,也是组织纪律所不允许的。其次是舆情与廉洁风险。无论副业多么合规,一旦被贴上“公务员”的标签,就容易引来公众的审视和猜测。任何不当言行或疑似利益输送的举动,都可能被放大,引发负面舆情,甚至招致纪律审查。因此,从事副业必须保持低调,注重公私领域的严格区隔,坚决不利用职务之便为副业谋取任何便利。处理不当,副业不仅不会成为助力,反而可能成为职业生涯的“绊脚石”。

归根结底,对于身处体制内的个体而言,探索副业的终极目标,应当是从“搞副业”的短期行为,跃迁到“塑造个人品牌”的长期战略。这意味着,你所做的每一件事,无论是写一篇文章、做一个视频,还是完成一个专业项目,都应视为在构建一个独立于你公职身份之外的、专业化的个人IP。这个IP的核心是你的专业能力、独特见解和人格魅力。当你的个人品牌建立起来后,机会和资源会主动向你靠拢,变现将是一个自然而然的结果,而不是你苦心孤诣追逐的目标。这种思路,将副业从一种“补充”变为一种“延伸”,它不再仅仅是增加收入的工具,更是实现自我价值、对抗职业倦怠、增强人生抗风险能力的战略布局。它要求你以一种更加长远、更加专业、更加审慎的态度,去规划和管理自己的业余时间与智力产出,最终在遵守规则的前提下,实现公职责任与个人发展的和谐共生。