公务员能在社团兼职吗?兼职报酬、备案要怎么弄?

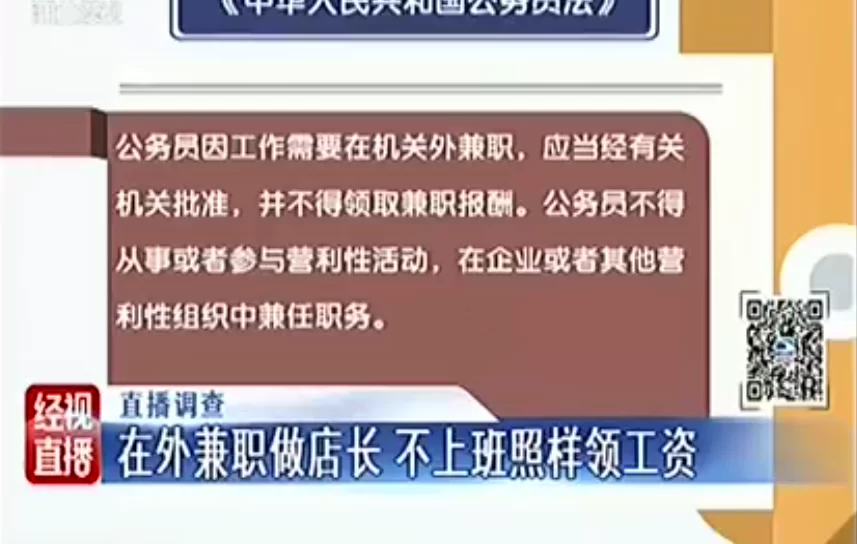

公务员能否在社会团体中兼任职务,这个问题在体制内一直备受关注。答案并非简单的“能”或“不能”,而是一个建立在严格法律法规基础上的“有条件允许”。根据《中华人民共和国公务员法》及相关纪律规定,公务员参与社团活动,本质上是将其公共管理服务能力向社会领域延伸的一种方式,但前提是必须严守纪律红线,确保兼职行为不与本职工作产生冲突,不损害公务的公正性与廉洁性。理解并遵循这些公务员社团兼职规定,是每一位希望在社会组织中贡献力量的公务员必须修好的“必修课”。

首先,我们需要厘清一个核心概念:并非所有社团都允许公务员介入。法律明确划定了禁区,即公务员禁止兼职的社团类型。这主要包括两类:一是营利性组织,如各类商会、行业协会等,如果其运作模式以盈利为目的,或与公务员本人分管领域、职权范围存在直接或间接的利益关联,则绝对禁止。例如,市场监管部门的干部不得在本地企业家协会担任领导职务,财政系统的干部也不得在金融投资类社团中兼职。二是带有特定政治属性或可能影响公正执行公务的团体。兼职的社团必须是依法在民政部门登记注册、从事非营利性社会服务活动的公益组织,如学术研究会、文化艺术联合会、体育协会、慈善基金会等。这些组织的公益属性,是公务员得以介入的根本前提。

当确认了社团的合规性后,接下来便是关键的操作环节:公务员在社会团体兼职审批流程。这一流程体现了组织对公务员行为的监督与负责,绝非可有可无的形式。通常,它包含以下几个步骤:第一步,个人申请。公务员本人需向所在单位党组织或人事部门提交书面申请,详细说明拟兼职社团的基本情况、拟任职务、兼职期限、主要工作内容以及兼职理由。这份申请是整个流程的起点,必须真实、全面。第二步,单位审核。所在单位的人事和纪检监察部门会对申请进行初步审查,重点评估兼职是否会占用过多工作时间、是否与本职工作冲突、是否存在潜在的利益输送风险等。对于普通公务员,单位领导班子研究同意后即可上报;而对于县处级以上及相当职级的领导干部社团兼职备案与审批则更为严格,通常需要按照干部管理权限,报请上级组织部门审批。第三步,上级批准。组织部门会从更宏观的层面进行把关,确保兼职行为符合干部管理政策。只有在获得正式批准文件后,公务员方可到社团任职。整个流程强调“先批准,后任职”的原则,任何未经审批擅自兼职的行为都属违纪。

审批通过后,另一个敏感且核心的问题浮出水面:公务员兼职社团报酬如何处理?对此,纪律规定给出了清晰而坚决的答案:原则上,公务员不得从社团兼职中获取任何形式的经济利益。这包括工资、奖金、津贴、补贴、劳务费等。社团给予的任何报酬,都必须视为违纪所得。现实中,一些社团可能会以“车马费”、“误餐补贴”等名义发放费用,公务员也必须保持高度警惕,一律拒绝并主动向组织报告。确因兼职活动产生了必要的、合理的交通、通讯等费用,应回所在单位按规定报销,或由社团在活动经费中列支,但绝不能直接发放现金给个人。对于少数因特殊情况(如在国际性组织中任职)按规定领取报酬的,必须全额、及时上缴国库,由个人承担的税费也不得报销。这条纪律红线,旨在切断公务员个人利益与社团活动的任何链接,从源头上防范腐败风险。

在实践中,公务员社团兼职还面临一些挑战与考量。其一,是“度”的把握。如何平衡本职工作与兼职事务?如何确保兼职行为不利用职务影响力为社团谋取不正当利益?这要求公务员具备极强的自律性和政治觉悟。其二,是能力的转化。公务员应将在行政管理中积累的经验、方法和视野,用于帮助社团提升治理水平、规范运作,实现其社会价值,而非仅仅去“挂个名”、“充门面”。这种价值的实现,远比任何物质报酬都更有意义。其三,是动态监管。兼职并非一劳永逸,组织部门会对兼职期间的履职情况进行跟踪监督,公务员本人也需定期向组织报告兼职情况。一旦社团性质发生变化或出现违规行为,公务员应立即主动报告并停止兼职。

归根结底,公务员参与社团事务,是个人价值实现与社会责任担当的一种体现,但这条路必须行走在制度的轨道上。它考验的不仅是公务员的专业能力,更是其党性修养、纪律观念和法治思维。真正的参与,是带着一颗服务社会的心,在严明的规则框架内,用自己的才智为公益事业添砖加瓦,而不是谋求个人名利或额外收入的“第二职业”。敬畏规则、严守底线,让每一次兼职都成为一次干净的、纯粹的公共服务,这既是保护自己,也是维护整个公务员队伍清正廉洁形象的根本要求。