公立教师兼职取酬,靠谱吗?违反规定会被查到吗?

公立教师兼职取酬,这个话题如同悬在许多从业者头顶的达摩克利斯之剑。一方面,在日益增长的生活成本和“养家糊口”的现实压力下,一份额外的收入无疑是极具吸引力的;另一方面,国家三令五申严禁在职中小学教师有偿补课,相关政策规定如同一张高压电网,让任何试图逾越的人都感到心惊胆战。那么,这条路真的如表面般光鲜,其“靠谱”程度究竟几何?而违反规定,真的会被查到吗?这并非一个简单的“是”或“否”能回答的问题,其背后牵扯着复杂的政策解读、人性的博弈与职业生涯的巨大赌注。

我们必须首先厘清一个核心概念:什么是政策所禁止的?《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》等文件明确划定的红线,核心在于“利用职务之便”进行有偿补课。这包括几种典型情况:组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课;参加校外培训机构或由其他家长、委员会等组织的有偿补课;为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。这些行为的本质,是将公共教育资源(教师的学识、影响力)进行市场化变现,并可能因此影响教育的公平性。比如,一位老师如果在课堂上“留一手”,而在课后辅导班“倾囊相授”,这对于没有参加辅导班的学生而言,就是一种极大的不公。因此,政策的初衷是维护教育这片净土的纯粹与公正。

那么,是否所有的兼职都被一概禁止呢?这便进入了问题的“灰色地带”。探讨“公立教师可以做哪些副业”时,关键在于严格区分“利用职务之便”与“利用个人技能”。如果你的兼职与你的教学职责毫无关联,不涉及你的学生,不利用你的教师身份作为背书,那么风险就会大大降低。例如,一位语文老师,可以利用自己的写作功底,在业余时间为杂志、公众号撰稿,或者尝试进行文学创作;一位美术老师,可以利用假期开设一个纯粹基于兴趣的成人绘画班,而非针对中小学生;一位有计算机专长的老师,可以承接一些与编程、网站设计相关的零散项目。这些行为的共同点是,它们将你作为一名普通社会人的技能进行了变现,而不是作为一名“公立学校X年级X班班主任”的身份。然而,即便如此,也需要格外谨慎,并最好向学校进行报备,征得理解与许可,避免不必要的误会。

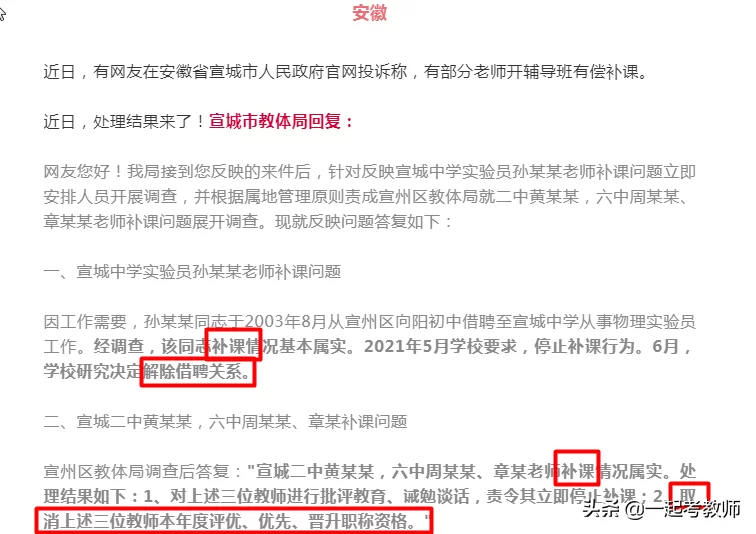

接下来,是大家最关心的问题:教师违规兼职被发现后果有多严重?又是如何被发现的?关于后者,不要心存侥幸。发现途径远比你想象的要多。最直接的就是群众举报。家长之间、师生之间、甚至同事之间,任何利益的纠葛、矛盾的激化,都可能成为举报的导火索。一次不经意的炫耀,一次收费的争执,都可能让你暴露无遗。其次是网络巡查。在社交媒体、微信群、各种O2O平台发布招生信息,无异于在公开场合“自曝其短”,监管部门的大数据筛查技术日益成熟,这些痕迹很容易被锁定。此外,还有教育部门定期或不定期的专项治理行动,通过明察暗访、随机抽查等方式进行整治。一旦被查实,其后果是极其严重的。轻则,通报批评、警告处分、扣除绩效工资、取消评优晋职资格;重则,记过、降职、调离教学岗位,甚至开除公职。最严厉的处罚,是依据《教师资格条例》第十九条,撤销教师资格。这意味着你的整个职业生涯将被画上句号,“铁饭碗”应声而碎。为了短期的一点利益,赌上自己多年的寒窗苦读与职业前程,这笔账,怎么算都不划算。

因此,当讨论“教师兼职如何避免被查”时,最根本的策略不是“如何隐藏”,而是“如何不触犯”。与其绞尽脑汁研究如何规避监管,不如将精力投入到合规合法的自我提升上。真正的聪明人,会把“兼职”看作是个人能力成长和职业价值延伸的途径,而非简单的体力或时间换取金钱。你可以深耕专业,成为学科领域的专家,通过撰写论文、参与课题研究、出版教学专著来获得合法的稿费和奖励,这本身就是一种“增值兼职”。你也可以将教学中的心得、感悟制作成面向公众的、免费的线上分享,建立个人品牌,当影响力达到一定程度,合规的商业机会自然会找上门来。这种路径,不仅没有风险,反而能反哺你的主业,让你在专业道路上走得更远、更稳。它考验的不再是你的胆量,而是你的远见和格局。

归根结底,公立教师兼职取酬这个选择,映照出的是每一位教育工作者在现实压力与职业理想之间的挣扎与权衡。在规则之内,存在广阔的天地,等待有心人去挖掘和创造;而在红线边缘,任何投机取巧的试探,都可能带来毁灭性的打击。真正的“靠谱”,或许并非在于找到一个万无一失的兼职门路,而在于内心深处对职业精神的坚守和对风险的清醒认知。这条路的尽头,究竟是更广阔的天地,还是无底的深渊,选择权,始终握在每一位教师自己手中。