主业副业两不误,主业教书副业采核酸真的能做到吗?

当下课铃声响起,送走最后一位叽叽喳喳的学生,一部分教师的工作日并未画上句号。他们脱下沾着粉笔灰的“战袍”,匆匆换上另一身“戎装”——密不透风的防护服,从讲台走向核酸检测点,成为城市防疫链条上的一颗“螺丝钉”。“主业教书,副业采核酸”,这个在特定时期浮现出的职业组合,引发了诸多好奇与讨论。它究竟是教师群体在现实压力下的无奈之举,还是一种拓展人生边界的主动探索?这背后的可行性,远比想象中复杂,是一场对个人时间管理、精力分配和心理韧性的极限考验。

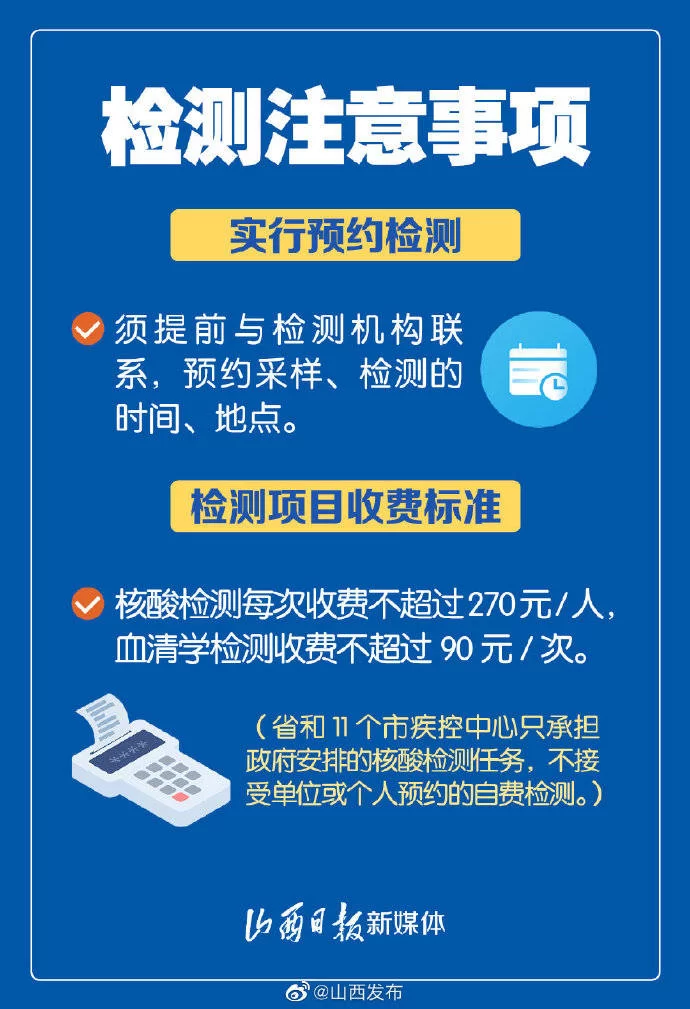

首先,我们必须正视驱动这一选择的底层逻辑——可行性的前提是强烈的动机与现实的缺口。经济考量无疑是最直接的因素。对于部分薪资待遇并不丰厚的教师,尤其是年轻教师而言,增加一份收入以应对生活成本、家庭开支,是极其现实的诉求。而核酸检测工作在特定阶段需求量大、准入门槛相对明确(经过培训即可上手)、时间多集中在周末或节假日,恰好与教学的“主轴”形成了一种时间上的互补性。然而,若仅仅将动机归因于金钱,则未免过于单薄。深层次的驱动力,还包含着一种特殊时期的社会责任感。面对疫情,许多教师希望能贡献一份力量,而亲身参与到一线防疫工作中,这种“为国分忧”的使命感能带来精神上的满足。此外,走出校园的“象牙塔”,接触社会百态,体验截然不同的工作模式,本身就是一种个人价值的拓展与自我认知的深化。这种多维度的动机,构成了“可行性”的基石。

然而,从“想做”到“能做”,中间横亘着一道名为“平衡”的鸿沟,其核心是精力的科学分配。教师的工作绝非“上完课就走”那么简单。备课、批改作业、撰写教案、与家长沟通、参与教研活动、处理班级日常事务……这些“隐形工作”大量侵占了非教学时间。更重要的是,教师是一种高强度的“情绪劳动”。在讲台上,需要保持饱满的热情、清晰的逻辑和极大的耐心;面对学生,需要传递关怀与引导。一天下来,脑力与情绪的消耗是巨大的。此时再切换到采核酸的副业,面对的又是另一重考验。穿着防护服长时间站立,重复成千上万次标准化的采样动作,是纯粹的体力消耗;面对焦躁的市民、解答各种疑问,是另一维度的情绪消耗。这就要求从业者必须建立一个精细的“精力账本”。如何利用碎片化时间完成主业的收尾工作?如何在周末的副业结束后,为自己留出足够的“充电”时间,确保周一能以最佳状态回归课堂?这不仅是时间表的排列组合,更是一种生活哲学的重塑。缺乏对自身精力极限的清醒认知,极易陷入“两头疲于奔命,最终一事无成”的困境。

更深层次的挑战,来自于潜在的冲突与职业伦理的考量。教师的身份具有公共属性,社会对其道德品行、行为规范有着更高的期待。当教师出现在核酸点,尤其是在自己学校所属的社区,可能会遇到学生和家长。这种身份的“叠加”可能会带来微妙的影响:一方面,可能增进与社区的联系,树立教师多面手的形象;另一方面,如果副业状态不佳(如因疲劳导致服务态度欠佳),则可能损害其在家长和学生心中的专业形象。此外,学校方面对于教职工兼职的态度也至关重要。多数教育单位会鼓励教师专注于教学,一些合同中可能对校外兼职有明确的限制性条款。在未充分了解并遵守相关规定的情况下贸然从事副业,可能面临不必要的职业风险。因此,任何副业选择都应以不冲击主业、不违背职业伦理为底线。教师需要审慎评估,这份副业带来的收益,是否足以覆盖其可能产生的职业风险与精力损耗。

那么,这种双重身份的经历,除了经济回报,能否带来更深层的价值?答案是肯定的,关键在于能否进行有效的价值转化与反思。参与采核酸工作,让教师得以近距离观察社会运行的肌理,理解基层治理的复杂与不易。这种“接地气”的体验,可以转化为鲜活的思政课素材,让“社会责任”不再是空洞的口号。采核酸工作要求的严谨、细致与规范,也能反向锤炼教师的职业素养,使其在处理教学事务时更加有条不紊。更重要的是,这段经历本身就是一场深刻的自我教育。它迫使教师走出舒适区,直面身体的极限和情绪的波动,从而更深刻地理解“坚韧”与“奉献”的内涵。一个体验过社会多重角色的教师,其视野必然更加开阔,对学生的引导也将更具说服力和同理心。这种从实践中汲取的养分,是任何书本都无法给予的。

最终,“主业教书副业采核酸”这一命题,没有标准答案。它像一面棱镜,折射出当代职业选择的多元与复杂。它并非一条适合所有人的康庄大道,但对于那些有能力、有毅力、有方法的人来说,它或许可以成为一段独特而充实的生命旅程。关键在于,做出选择的教师必须对自己有清醒的剖析:我为什么要做?我是否能承受其代价?我如何让它成为滋养我主业而非消耗我主业的活水?当这些问题都有了清晰的答案,行动才有了坚实的根基。讲台与检测点,看似遥远的两个场景,因一个人的努力而连接,其最终指向的,应是同一个目标——成为一个更完整、更有力量的人,去更好地服务自己所投身的事业与社会。