养珍珠兼职靠谱吗,养珍珠危害和蚌肉能吃要注意啥?

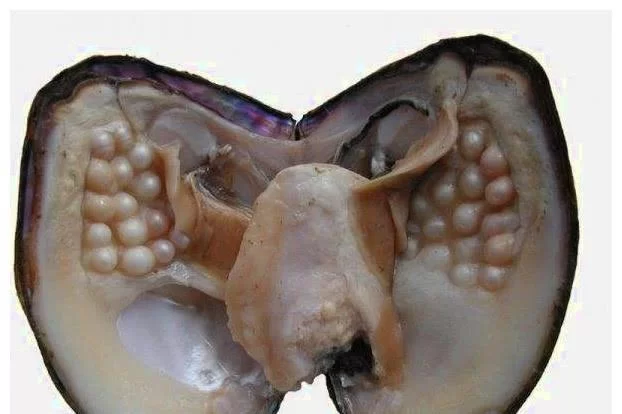

即便我们抛开骗局不谈,单纯从养殖过程本身来看,养珍珠对人体有什么危害也是一个不容忽视的问题。珍珠蚌,作为滤食性生物,对水质极为敏感。在非专业的家庭环境中,水体很容易富营养化,滋生大量细菌,如弧菌、大肠杆菌等,以及寄生虫和藻类毒素。长期接触这样的水体,如果皮肤有微小伤口,极易引发感染,导致皮炎、疮疡甚至更严重的全身性感染。此外,珍珠蚌的养殖过程有时需要进行“插核”手术,即将珠核和小片蚌壳外套膜植入蚌内,这个过程对操作的无菌要求极高,非专业人士操作极易导致蚌的死亡和腐烂,进一步污染水质。从环境角度看,如果大量家庭都进行这种不规范的养殖,废弃的污水和死蚌若不经处理直接排放,会对局部的水生态系统造成破坏,加速水体恶化。因此,养珍珠并非如广告描绘的那般诗情画意,其背后潜藏的健康与环境风险,需要我们拥有清醒的认知。

养殖过程中死亡的珍珠蚌,以及那些成功孕育了珍珠后被取出的“母蚌”,常常引出一个实际的问题:珍珠蚌肉能不能吃?答案是:理论上可以,但需极其谨慎。珍珠蚌和我们日常食用的河蚌、蚬子等在生物学分类上相近,其肉质本身并无毒性。然而,关键在于其生长环境和健康状态。对于那些在不明来源、水质堪忧的水体中养殖,或者因病死亡的蚌,其肉质中可能富集了重金属、农药残留、细菌和寄生虫等有害物质。食用这样的蚌肉,无异于将潜在的毒素摄入体内,可能引发食物中毒、肠胃疾病或更长期的慢性健康损害。特别是那些用于“兼职养殖”的蚌,其来源和生长环境往往缺乏监管,安全性更无从保障。因此,虽然蚌肉在美食文化中占有一席之地,但面对身份可疑的珍珠蚌,我们必须将食品安全放在首位。

倘若您通过可靠渠道获得了新鲜、健康的珍珠蚌,并确信其生长环境良好,那么享用这份来自水域的馈赠时,必须遵循严格的珍珠蚌肉的食用方法和禁忌。首先,处理过程是重中之重。必须彻底清洗蚌壳外部,去除泥沙和污物。开壳后,要仔细去除蚌体内的鳃、肠、黑色内脏等,这些部位是代谢废物和毒素积聚的主要场所,务必清除干净。其次,烹煮方式上,高温烹煮是唯一的选择。无论是做汤、清蒸还是爆炒,都必须确保蚌肉完全熟透,以杀灭可能存在的致病菌和寄生虫。切勿生食或半生食,例如“醉蚌”这类菜品,对于来源不明的珍珠蚌是绝对禁忌。在食用禁忌方面,痛风患者及高尿酸血症人群应谨慎食用,因为蚌肉属于高嘌呤食物,可能诱发痛风急性发作。此外,对贝类海鲜过敏者、脾胃虚寒、消化不良的人群也应避免或少量食用。一句话概括:来源可靠、处理得当、烹煮彻底、因人而异。

拨开“养殖兼职”的迷雾,我们应当看到,真正的珍珠养殖产业,是一个集生物学、生态学、市场营销学于一体的复杂系统工程。它对自然环境有着近乎苛刻的依赖,需要从业者具备长久的耐心和精湛的技艺。从选种育苗,到水质调控,再到插核手术和长达数年的养育,每一个环节都充满了挑战与不确定性。珍珠的光华,是时间与自然的杰作,是养殖者汗水与智慧的结晶,它绝不可能在短期内、在简陋的家庭环境中被廉价地复制。当我们审视那些“轻松致富”的神话时,不妨回归常识:任何价值的创造,都离不开扎实的付出和专业的支撑。与其将希望寄托于虚无缥缈的线上养殖神话,不如学会欣赏每一颗珍珠背后真正的匠心与价值。同样,对待来自水域的馈赠,我们需怀敬畏之心,审慎食用,方得安康。珍珠的美,在于其自然天成的光芒,而非投机取巧的幻影。