00后女孩醉驾超速撞死三人,为何酿成悲剧,判决书内容如何?

当刺耳的刹车声撕裂城市的宁静,当三个鲜活的生命在瞬间化为冰冷的数字,当一名“00后”的女孩从肇事者沦为阶下囚,我们面对的不仅仅是一起骇人听闻的交通事故,而是一面折射出个人、社会与法律多重困境的镜子。这起醉驾超速致三人死亡的悲剧,其根源远比“酒精+速度”的简单公式要复杂和深刻。它迫使我们去审视,在青春的喧嚣与法律的威严之间,究竟是什么断裂了,才让本应充满希望的年华,驶向了无法挽回的深渊。

悲剧的发生,绝非偶然。它是个体失范与外部环境共同作用下的必然产物。从个体层面剖析,对法律的极度漠视与侥幸心理是首要的推手。这位年轻的驾驶员,在明知自己饮酒的情况下,依然选择握紧方向盘,这背后是她对“醉驾入刑”这一法律红线的无知,抑或是明知故犯的赌徒心态?她或许以为,夜深人静的路上不会有警察,或许认为自己酒量好、车技好,足以掌控一切。这种将个人主观臆断凌驾于客观规律和法律之上的思维,恰恰是许多年轻肇事者的通病。其次,对生命价值的认知出现严重偏差。超速行驶,尤其是在酒精麻痹神经之后,意味着对道路上所有其他生命权的公然侵犯。在她踩下油门的那一刻,她眼中或许只有风驰电掣的快感,而完全没有预见到前方可能出现的任何车辆、行人,以及他们背后一个个等待归家的家庭。这种以自我为中心的“巨婴”式行为模式,将个人欲望置于公共安全之上,是悲剧酿成的核心心理动因。再者,社交圈层的负面影响与家庭教育的缺位也不容忽视。是什么样的饭局让她饮下过量酒精?同行的朋友是否进行了劝阻?在她驾车离开时,为何无人挺身而出制止?这些问题指向了更深层次的社会责任链条断裂。当“江湖义气”取代了安全原则,当“看热闹”心态压倒了“管一管”的责任,悲剧的种子便已悄然埋下。

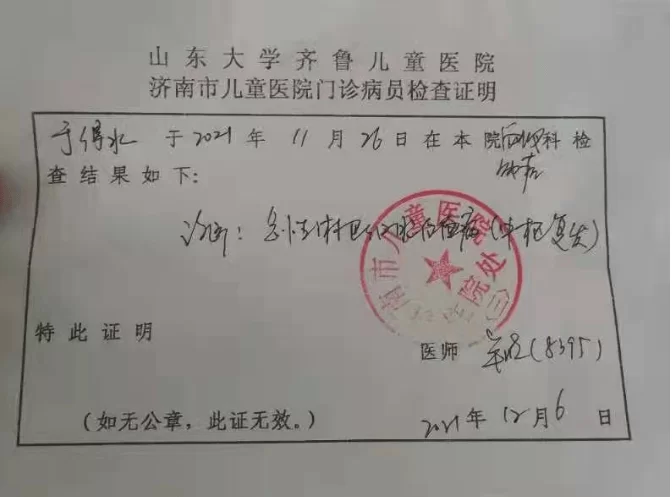

冰冷的法律文书,是对这起悲剧最权威的定性。一份详尽的判决书,远非“有期徒刑XX年”的简单结论,它是一份完整的证据链、逻辑链和价值评判体系。在类似案件的判决中,法院的考量维度极为严谨。首先,是罪名的定性。醉驾超速致死,通常会在“交通肇事罪”与“以危险方法危害公共安全罪”之间进行权衡。前者一般为过失犯罪,后者则为故意犯罪。如果行为人明知醉驾、超速会危害公共安全,却放任这种结果发生,其主观恶性就更大,更倾向于后者。在本案中,被告在城市道路上超速行驶,且处于醉酒状态,其对不特定多数人的生命健康构成了严重威胁,最终造成三人死亡的严重后果,司法机关极有可能以“以危险方法危害公共安全罪”来追究其刑事责任。其次,是量刑情节的认定。判决书会详细罗列所有法定和酌定的量刑情节。法定情节,如自首、立功等;酌定情节则更为复杂,包括:认罪悔罪态度——被告人在庭审中是真诚悔过,还是百般狡辩?民事赔偿情况——是否积极对受害者家属进行经济赔偿并取得谅解?这虽然不能抵销罪责,但能在一定程度上反映其悔罪表现。社会危害性——作案手段、后果严重程度、社会影响等都是评估其社会危害性的关键指标。三个生命的逝去,意味着其社会危害性达到了极其严重的程度。因此,最终的判决,是法官在综合所有这些因素后,在法定刑罚幅度内作出的一个“罪责刑相适应”的裁决。它既要惩罚犯罪,告慰死者,也要向社会传递清晰的信号:法律的红线不容触碰,任何挑战公共安全底线的行为,都将付出沉重代价。

将这起悲剧简单地归咎于一个“00后”女孩的个体错误,是短视且不公的。它更应该成为我们反思年轻人交通安全意识乃至整个社会规则意识缺失的契机。“00后”一代,成长于物质相对丰裕、信息高速流通的时代。他们个性鲜明,追求自我,但同时也可能面临着现实与虚拟世界的混淆,对风险的感知能力相对较弱。在社交媒体上,“速度与激情”式的炫技视频屡见不鲜,这种对危险的娱乐化呈现,潜移默化地消解了年轻一代对交通规则的敬畏之心。他们看到的可能是点赞和关注,而忽略了视频背后隐藏的致命风险。此外,家庭教育的偏差也是一个重要因素。一些家庭过度溺爱,只关注孩子的学业成绩,却忽视了品德、责任和生命教育的培养。当孩子成年后,这种教育的缺失便可能以极端的方式爆发出来。因此,这起案件敲响的警钟,不仅是对这位年轻女孩个人的,更是对整个社会教育体系的。我们的学校、家庭和社会,是否教会了孩子们什么是真正的“自由”?自由绝不是无视规则的随心所欲,而是在遵守规则前提下的自我实现。我们是否让他们深刻理解了“责任”二字的重量?责任不仅是对自己负责,更是对家庭、对社会、对每一个与我们共享这个世界的生命负责。

法律的惩处是正义的终点,但绝不是社会行动的终点。要杜绝此类悲剧的重演,必须构建一个从源头预防到末端惩戒的全链条防控体系。教育方式的革新至关重要。传统的交通安全宣传,如发传单、贴标语,对于见多识广的年轻人来说,效果已然式微。我们需要更具冲击力、更沉浸式的教育方式。例如,利用VR技术模拟醉驾状态下的驾驶感受,让体验者在虚拟环境中“亲身”经历反应迟钝、视野模糊、车辆失控的恐怖;组织旁听醉驾案件的庭审,让冰冷的铁窗和沉重的判决带来最直观的心灵震撼。技术手段的应用也大有可为。推广安装车载酒精锁,强制要求有酒驾前科的驾驶员使用;鼓励汽车厂商研发更智能的驾驶员监测系统,一旦检测到驾驶员状态异常(如醉酒、疲劳),便能主动干预或报警。社会共治的氛围同样不可或缺。餐饮娱乐行业应主动承担起劝阻酒驾的社会责任,对酒后驾车的顾客进行有效劝阻或协助代驾。朋友之间,真正的“义气”不是纵容,而是在对方将要犯错时,果断地拿走他手中的车钥匙。只有当法律的刚性约束、教育的柔性引导、技术的硬核防控以及社会的温情监督形成合力,才能编织一张严密的防护网,最大程度地减少“马路杀手”的出现。

这起案件终将随着时光流逝而淡出公众视野,但它留下的伤痕与警示应当被永久铭记。那三条消逝的生命,是三个家庭永远的痛;那个在铁窗后度过漫长青春的女孩,则是社会教育失败的一个沉痛注脚。法律的判决可以为逝者讨回公道,却无法让时间倒流。每一次悲剧的发生,都是对全社会的一次灵魂拷问。我们追求的,不应仅仅是事后的严惩,更应是事前的预防;不应仅仅是对一个个案的愤怒,更应是系统性问题的反思与解决。愿这起以青春和生命为代价的悲剧,能真正化为长鸣的警钟,回响在每一个握紧方向盘的人心中,时刻提醒我们:生命只有一次,规则不容挑衅,敬畏与责任,是通往安全的唯一路径。