上班族和公务员现在为什么不做副业英文,赚点额外收入,轻松呢?

在全民热议“搞钱”与“第二曲线”的当下,一个看似反直觉的现象正悄然浮现:越来越多身处职场的人,尤其是公务员和国企员工,不仅没有投身副业大潮,反而对曾经炙手可热的“赚点轻松钱”的机会表现出前所未有的冷静与疏离。这背后并非简单的懒惰或缺乏进取心,而是一系列复杂因素交织下的理性抉择。当我们拨开“轻松赚钱”的迷雾,会发现那条通往额外收入的路径,远比想象中更为崎岖,其背后隐藏的规则、成本与风险,足以让许多渴望稳定与生活平衡的职场人望而却步。

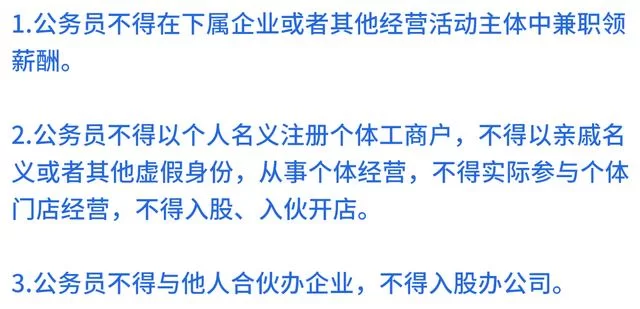

首当其冲的,是体制内人员无法回避的一道硬性红线——政策与纪律的刚性约束。对于广大公务员而言,《中华人民共和国公务员法》中关于“不得从事或者参与营利性活动”的规定,如同一柄高悬的达摩克利斯之剑,清晰地划定了职业行为的边界。这并非一句空洞的口号,而是直接关联到职业生涯的存续。近年来,各级纪检监察部门对违规从事营利活动的查处力度持续加大,从利用职权或影响力经商办企业,到在网络平台违规接单、开网店,乃至以亲属名义“代持”进行利益输送,都已被纳入重点监管范围。所谓的“公务员副业新规定”并非新增了多少条款,而是原有规定的执行力与覆盖面在新媒体时代得到了空前强化。任何试图在灰色地带试探的行为,都可能导致“饭碗”不保的严重后果。这种体制内副业风险,对于将稳定性视为首要价值的群体来说,是任何潜在收益都无法对冲的。这种风险不仅存在于公务员群体,同样延伸至事业单位、国企等更广泛的“体制内”范畴,他们同样面临着严格的内部审计与纪律审查,使得副业的可行性空间被极度压缩。

如果说体制内的阻碍是“不能为”,那么普通上班族面临的则更多是“不易为”的困境,其核心在于上班族副业的隐形成本被严重低估了。人们在计算副业收益时,往往只看到账面上的收入,却忽略了背后更为昂贵的无形成本。最直观的便是时间与精力的透支。对于一个每天已经承受着“996”或高强度工作压力的上班族而言,下班后的时间并非无限可再生的资源,而是恢复精力、陪伴家人、进行自我提升的宝贵窗口。将这有限的精力投入到另一份工作中,无异于提前透支未来的健康与创造力。这种“精力账户”的长期赤字,会直接导致主业工作效率下降、职业倦怠感加剧,甚至影响家庭和谐与身心健康。更深层次的隐形成本,在于机会成本。用于副业的时间,本可以用来学习一项新技能、阅读专业书籍、构建职场人脉,这些“投资”于主业的行为,其长期回报率可能远高于一份辛苦但天花板可见的副业。当副业收入无法覆盖这些综合成本时,它便不再是“增益”,而成了“负资产”,让本已紧绷的生活雪上加霜。

与此同时,市场环境的剧变也让副业赚钱的现实挑战日益凸显。几年前,或许开个网店、做做自媒体、接点设计私活还能获得不错的回报。但如今,几乎所有低门槛的副业赛道都已是一片“红海”。流量成本飙升,平台算法频繁调整,竞争者众而同质化严重,使得“轻松赚钱”成为一个伪命题。以自媒体为例,成功者背后往往是团队化运作、专业化内容和持续不断的资本投入,个人凭兴趣单打独斗,能脱颖而出的概率微乎其微。同样,在电商领域,无货源、低成本的玩法早已失效,精细化运营、供应链管理和客户服务成为核心壁垒。这些挑战要求副业从业者必须具备近乎创业者的综合素质——市场洞察力、产品思维、营销技巧、客户服务能力,而这恰恰是大多数只想“赚点零花钱”的上班族所不具备的。副业不再是“主业之外的附属品”,而是需要投入百分之百专注与心血的“第二事业”,其难度与压力,丝毫不亚于一份全职工作。

更深层次的心理层面变化,也是驱动许多人退出副业赛道的关键因素。在经济下行压力增大、未来不确定性增加的宏观背景下,人们的风险偏好普遍降低。一份稳定的薪水所带来的安全感,其价值被重新评估。与其将宝贵的精力投入到一份收益不确定、风险难预测的副业上,不如将重心放在深耕主业,巩固自己在大环境中的基本盘。这种心态的转变,标志着一种从“向外扩张”到“向内求索”的回归。职场内卷带来的普遍疲惫感,也让人们开始重新审视工作与生活的边界。副业,从最初被视为对抗焦虑、增加收入的“解药”,在许多人的亲身实践中,逐渐异化为另一种形式的“内卷”,是“996”之外的“007”,让人不得喘息。这种心理上的疲惫与抗拒,是任何金钱激励都难以弥补的。人们开始意识到,真正的“轻松”,或许并非源于账户里多出的数字,而是来自生活的自洽与内心的秩序。

因此,当下班族和公务员们选择不做副业,这并非一种消极的退缩,而是一种积极的、理性的价值排序。他们开始用更全面的视角去衡量“投入产出比”,这个“比”不仅包括金钱,更涵盖了时间、精力、健康、家庭幸福感和职业安全感。副业的浪潮或许仍在涌动,但浪潮之下,越来越多的人开始冷静思考:我们真正追求的,究竟是更多的收入,还是更高质量的生活?答案正在变得越来越清晰。当“赚点额外收入”的口号不再具有天然的吸引力,人们便开始转向更为可持续的成长路径——要么在主业的土壤上深深扎根,追求更高维度的职业突破;要么将兴趣从“变现”的枷锁中解放出来,回归其纯粹的精神滋养价值。这道看似复杂的选择题,最终指向了一个简单而深刻的共识:守住生活的核心,比追逐一切浮光掠影的额外收益都更为重要。