下班兼职送外卖能赚多少钱,这样干真的不违反劳动法吗?

当城市的夜幕降临,霓虹初上,另一群“打工人”的奔波才刚刚开始。他们是穿梭于大街小巷的外卖骑手,其中不乏白天拥有本职工作的上班族。这股“副业送外卖”的热潮,背后是人们对增加收入的迫切渴望。然而,这个看似简单的选择,实则包裹着复杂的计算与隐性的规则。它究竟能为月薪三千的你带来多少实质性的改善?又是否会在你与劳动法之间埋下一颗意想不到的“雷”?这两个问题,是每一个准备跨上电动车的人必须首先想清楚的。

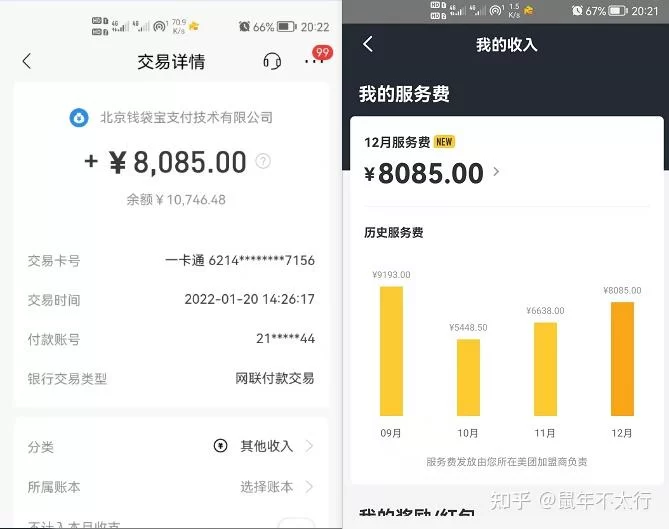

关于“兼职送外卖一个月能赚多少”这个问题,任何单一的数字都具有极大的误导性。它更像是一个动态方程式,结果由多个变量共同决定。首先,城市的能级是决定性因素。在一线城市,订单密度高、客单价也相对较高,但竞争更为激烈,路况复杂,对骑手效率的要求也更高。一晚上高强度跑四五个小时,收入或许能达到一两百元。而在三四线城市,虽然订单单价较低,但竞争缓和,熟悉路况的优势更容易发挥,收入虽不及前者,但性价比可能并不低。其次,投入的时间直接决定了收入的上限。兼职者通常是利用晚上或周末的碎片化时间,这与全职骑手每天十几个小时的投入无法同日而语。更重要的是,效率才是拉开收入差距的关键。一个“老手”懂得如何规划最优路线,如何在高峰期精准抢单,甚至能与商家、顾客形成良好互动,这些软技能带来的效率提升,远比单纯“跑得快”更有价值。因此,上班族兼职送外卖的真实收入,是在特定城市、特定时间段、由个人运营效率共同塑造的一个浮动区间,而非一个固定值。

要获得更真实的体感,我们需要进行一次“沙盘推演”。假设在某个二线城市,一位上班族决定利用工作日晚上7点到10点,以及周末白天各4小时来兼职。平台每单的平均配送费在5元左右,晚上平均每小时能完成3-4单,周末白天可能达到5-6单。这样计算,工作日每晚收入约60-80元,周末每天收入约100-120元。一个月下来,总收入大约在1400-1800元之间。这听起来是一笔不错的额外收入,但必须减去隐性成本。电动车的电费或折旧、手机的流量与电量损耗、偶尔的超时罚款或顾客差评导致的扣款,这些都是硬性支出。此外,还有无法量化的机会成本——本可用于学习提升、陪伴家人或休息恢复精力的时间。这笔钱,是用体力、精力以及个人发展的可能性换来的。在做决定前,必须清晰地认识到这是一场时间与体力的零和博弈,收益与付出需要放在同一个天平上称量。

当我们从收入的计算转向法律的审视,问题的核心便浮出水面:“兼职送外卖违反劳动法吗?”这个问题的答案并非简单的“是”或“否”,其关键在于外卖兼职劳动关系认定。根据中国现行法律框架,外卖平台与骑手之间的关系通常不被界定为标准的“劳动关系”,而是更倾向于“承揽关系”或“合作关系”。平台将自身定位为信息中介,骑手则是承揽配送任务的独立个体。这一界定意味着平台无需为骑手缴纳社会保险,也无需承担《劳动合同法》中规定的最低工资、加班费、工伤赔偿等雇主责任。对于兼职者而言,这把双刃剑的另一面是:你拥有了极大的时间自由,但也失去了法律的强力保护。一旦在配送过程中发生交通事故,你将难以被认定为工伤,绝大部分的医疗和赔偿费用需要个人承担。

法律的另一重考量,源于你的主业。虽然《劳动法》并未完全禁止劳动者从事兼职,但前提是“不影响本单位的工作任务的完成”。这通常被解读为两项基本要求:第一,不能违反劳动合同中明确的竞业限制条款(尽管对大多数普通岗位不适用);第二,不能因为兼职导致本职工作出现纰漏。例如,你因为晚上送外卖导致睡眠不足,第二天上班精神萎靡、效率低下,甚至出现失误,公司完全有权依据内部规章制度对你进行处分,甚至解除劳动合同。这里的法律逻辑并非惩罚你“赚外快”,而是惩罚你对主业的“不忠诚”和“失职”。因此,主业和兼职冲突的法律规定,更多体现在对劳动者履行主合同义务的保障上。你必须确保兼职活动不会侵蚀你在主业岗位上应有的精力与专注度,这是维持二者合法并存的红线。

面对机遇与风险并存的现实,理性的选择并非盲目投入或全盘否定,而是建立一个周全的行动框架。在收入层面,追求“聪明地跑”而非“拼命地跑”。选择自己最熟悉的片区,研究平台的派单算法和补贴规律,在雨天、节假日等高峰期抓住机遇,这些都是提升单位时间收入的有效策略。同时,保持良好的服务记录,一个高评分账号往往能获得系统更多的优质订单倾斜。在风险防范层面,更是需要主动作为。首要任务是仔细阅读你与主业公司签订的劳动合同,确认其中是否有关于兼职的限制性条款。其次,务必为自己购买一份合适的意外伤害保险,这是对抗配送过程中未知风险的最有效手段。最后,养成保留证据的习惯,每一次的接单记录、收入流水、与平台客服的沟通,都可能在发生纠纷时成为保护你自身权益的关键。

归根结底,下班后兼职送外卖,是一场个体在新经济业态下的主动选择。它用最直接的方式回应了普通人对于改善生活的朴素愿望,将闲置的时间与体力迅速变现。然而,这笔收入背后标注的“价格”,远不止是平台的算法,更包含了个人精力透支的消耗、法律保障的缺失以及与主业平衡的智慧。它像一面棱镜,折射出当代职场人在现实压力下的挣扎与求索。这条路没有绝对的对错,只有是否适合个人当下的处境与规划。在跨上电动车之前,每个人都应成为自己生活的精算师与法务官,清晰衡量每一份收益背后的成本,并为自己的人生选择,系好那条看不见的“安全带”。