下班加班干副业,回复微信算加班吗?副业和加班咋算清楚?

当夜晚的静谧被手机屏幕亮起的光打破,一条来自工作群的微信消息,或一个副业客户的咨询,你是否曾瞬间陷入迷茫:这算加班吗?我的时间与精力,究竟该如何在主业与副业之间被清晰地量化与界定?这并非一个简单的疑问,它触及了数字时代劳动关系、个人价值与法律边界的核心。我们正生活在一个工作与生活边界日益模糊的世界,微信等即时通讯工具既成了连接副业的桥梁,也可能变成一道无形的加班枷锁。要厘清这个问题,我们必须深入剖析其背后的法律逻辑与现实情境。

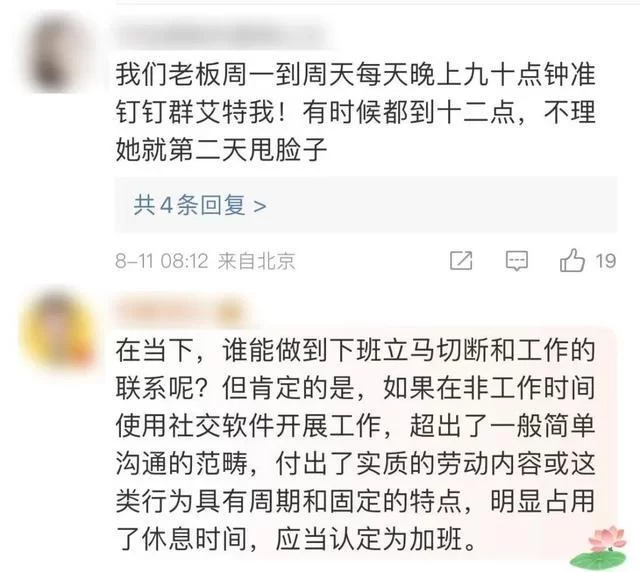

首先,要回答“下班后微信工作算不算加班”,关键在于理解法律意义上的“加班”概念。根据我国《劳动法》及相关司法解释,加班的构成需要满足几个核心要素:一是为用人单位的利益;二是在法定标准工作时间之外;三是从事了与工作相关的实质性劳动;四是基于用人单位的安排或默许。这其中,“隐性加班”是近年来司法实践中越来越被关注的概念。如果你仅仅是收到工作消息,浏览后未作处理,这通常不被认定为加班。但如果你在下班后,通过微信长时间、频繁地处理工作任务,比如撰写报告、修改方案、回复重要客户咨询等,并且这种行为具有持续性和常态性,那么它就具备了加班的实质特征。问题的核心不再是工作的“地点”或“工具”是否为办公室或公司电脑,而在于劳动的“实质”与“意志”是否受用人单位支配。最高人民法院也明确,劳动者在下班后利用社交媒体等工作,占用休息时间,实质上提供了劳动,应当被认定为加班,并有权获得相应的报酬。因此,下班后用微信处理本职工作,完全可以被界定为加班,关键在于证据的留存,如带有时间戳的沟通记录、工作成果交付证明等,这些都是未来主张权益的重要依据。

然而,当我们将目光从“加班”转向“副业”,问题的性质便发生了根本性的变化。那么,“员工下班后干副业合法吗?”答案是原则上的“是”,但附有重要的前提条件。《劳动合同法》并未明文禁止员工从事兼职活动,这保障了劳动者利用业余时间增加收入、实现个人价值的权利。但这份自由并非没有边界。第一,要看劳动合同或公司规章制度中是否有明确的禁止性条款。许多企业,尤其是涉及商业秘密、核心技术或竞争激烈的行业,会明确规定员工不得从事与公司业务相冲突的兼职。第二,也是最关键的一点,副业不能影响本职工作的履行。如果你因为经营副业导致精神萎靡、效率低下,甚至占用工作时间处理副业事务,用人单位完全有权依据规章制度进行处分,甚至解除劳动合同。第三,副业不能利用用人单位的资源,包括但不限于办公设备、信息、商业机会等。用公司的电脑、在上班时间、利用公司的客户资源来经营自己的副业,这已经超出了合法的范畴,可能构成侵权甚至不正当竞争。

理解了加班与副业的各自定义后,我们才能真正触及问题的核心:“如何界定副业与公司加班?”二者的根本区别,在于劳动成果的归属与劳动意志的指向。我们可以通过一个简单的框架来区分:加班是为“老板”干活,副业是为“自己”干活。具体来说,加班产生的劳动成果,其知识产权、经济利益完全归属于用人单位,你是在履行劳动合同约定的义务,获得的是法定的加班费或调休。而副业,是你作为独立的民事主体,为自己创造价值,劳动成果归你自己所有,你获得的是经营收入或劳务报酬,自负盈亏。举个例子,你是一名设计师,下班后,老板通过微信让你紧急修改一个明天要用的公司海报,这毫无疑问是加班。但同样是下班后,你通过微信接了一个私活,为另一家公司设计一张海报,这就是副业。两者虽然可能都发生在同一个微信App里,甚至使用同一台电脑,但其背后的法律关系、权利义务截然不同。前者受《劳动法》调整,强调的是管理与被管理;后者则可能受《民法典》中的合同关系调整,强调的是平等与自愿。

在现实中,最棘手的莫过于那些模糊地带。比如,副业的客户是通过本职工作中认识的人介绍的,这算不算利益冲突?再比如,本职工作是市场推广,副业是做个人IP的知识付费,两者领域相关,是否违规?这些灰色地带考验着从业者的职业智慧与法律素养。处理这些问题的基本原则是“透明”与“避嫌”。如果副业可能与本职工作产生潜在冲突,最稳妥的做法是主动向公司报备,获得理解与许可。这不仅是对公司的尊重,更是对自己职业生涯的保护。同时,要建立清晰的“防火墙”,严格区分工作时间与个人时间、公司资源与个人资源、客户信息与个人人脉。不要用工作邮箱处理副业事宜,不要在上班时间接听副业电话,更不要将公司的商业机会转化为自己的私活。这种清晰的界限感,是避免陷入法律纠纷和职业伦理困境的最佳方式。

最终,下班后微信里的每一条消息,都像一面镜子,映照出我们这个时代职业生态的变迁。它不再是一个简单的“算”或“不算”的问题,而是关乎我们如何在一个高度互联的社会中,重新定义工作、生活与自我的关系。对于劳动者而言,需要提升自身的法律意识,懂得用证据保护自己的合法权益,同时也要恪守职业操守,让副业成为人生的加分项而非风险点。对于企业管理者而言,则需要建立更加人性化、清晰化的管理制度,尊重员工的休息权,明确加班的认定与补偿机制,并以开放的心态看待员工的多元化发展。一个健康的职场环境,应当是鼓励员工在完成本职工作的基础上,通过合法合规的方式探索更多可能性,而不是用无形的数字锁链将人禁锢。清晰的界定,最终是为了实现一种更可持续、更有价值的共生,让每一次在微信上的点击,都服务于一个更明确、更自由的目标。