高校教师副业靠谱吗?这几个项目能兼顾工作还赚钱?

高校教师,一个承载着知识传播与思想创新的身份,在新时代的浪潮下,也面临着职业发展的多维审视。“高校教师副业靠谱吗?”这一问题,早已不是简单的“能”或“不能”可以回答。它触及了个人价值实现、知识成果转化、工作生活平衡乃至学术伦理的深层议题。与其被动地讨论其可靠性,不如主动地建构一套行之有效的认知框架与实践路径,让副业从一种模糊的“赚钱”冲动,升维为一种有序、合规且能反哺主业的“职业生态延伸”。

首先,我们必须厘清高校教师从事副业的内在驱动力,它绝非单一的经济诉求。对于许多学者而言,将象牙塔内的理论知识转化为解决现实问题的生产力,本身就具有强烈的吸引力。这种转化过程,不仅带来了经济回报,更重要的是,它为学术研究注入了鲜活的时代感和实践价值。一位研究市场营销的教授,若能为企业提供切实可行的品牌战略咨询,其课堂讲授的案例将不再是冰冷的文字,而是充满细节与温度的真实商业博弈。同样,一位历史学博士,若能将研究成果制作成引人入胜的科普视频或畅销读物,他不仅拓展了知识的传播边界,也极大地提升了个人学术影响力。因此,一个靠谱的副业,其核心价值在于成为连接理论与实践、校园与社会的桥梁,实现知识、个人与社会的三方共赢。

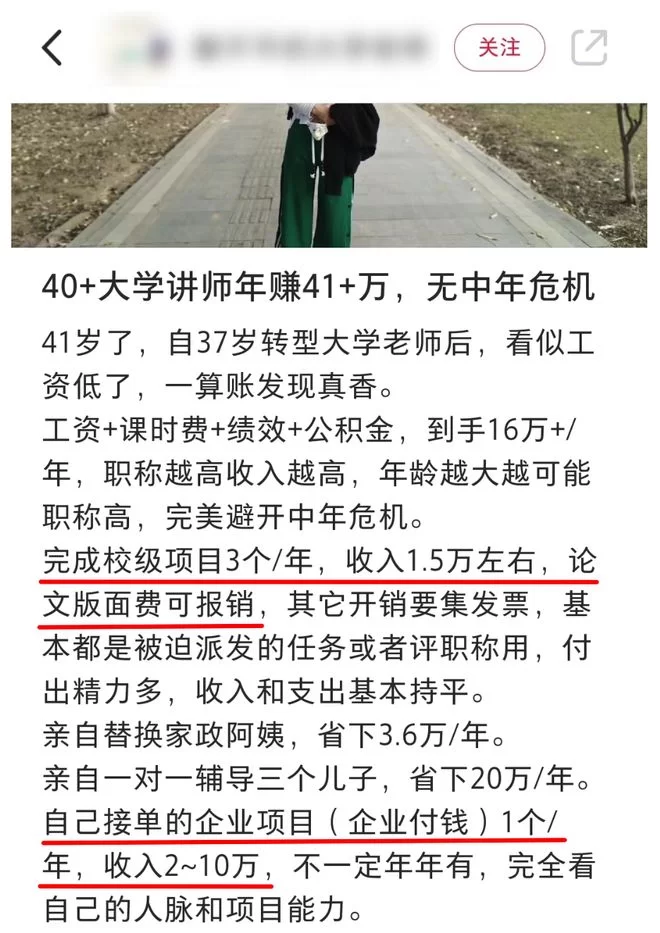

那么,哪些项目能够承载这样的价值,并且真正“靠谱”?这里的关键在于“匹配度”——副业必须与教师的主业、专长、兴趣以及精力高度匹配。以下几类大学老师兼职项目推荐,值得深入考量。第一类是知识深度变现型。这包括但不限于:面向企业或政府的高水平咨询服务、专业领域的课程体系开发与培训、专利技术的转化与授权、以及高端的学术专著或行业报告撰写。这类项目对专业深度要求极高,回报也相应丰厚,能够直接体现学者的核心价值。第二类是教学技能延伸型。这是最直接的副业形式,例如在优质的在线教育平台开设大学先修课或专业技能课,将授课内容系统化、产品化;或者成为一名知识付费领域的专栏作家、UP主,将复杂的学科知识用通俗易懂的方式传递给更广泛的受众。这类项目,尤其是在线副业,时间相对灵活,地点不受限制,非常适合高校教师的时间特点。第三类是兴趣拓展型。有些教师的爱好与专业可以巧妙结合,比如艺术史教师可以成为艺术品鉴赏顾问,计算机教师可以开发独立软件或游戏,语言学教师可以从事专业的翻译或审校工作。这类副业压力较小,更多源于热爱,能有效调剂身心,防止职业倦怠。

然而,理想丰满,现实骨感。在行动之前,最核心、最不容忽视的一环是“合规”。高校教师如何合规开展副业,这是一个决定其“靠谱”与否的生死线。合规是底线,更是保障。第一,必须详尽查阅并严格遵守所在高校关于教职工校外兼职的管理规定。不同高校、不同地区政策差异巨大,有的高校鼓励科研成果转化,有的则对兼职时间、领域、报酬有严格限制。盲目行动,轻则受到通报批评,重则可能面临解聘风险。第二,要清晰界定职务发明与个人成果的界限。利用学校资源、资金、设备完成的科研项目,其知识产权通常归属学校,以此为基础开展副业必须获得校方授权并遵守相关利益分配机制。第三,坚决避免利益冲突。例如,不应在为学生授课的校外培训机构兼职,不应利用职务之便为自己的副业招揽客户或项目。透明、公开是处理潜在利益冲突的最佳原则。在进行任何副业前,向所在院系或人事部门报备,往往是规避风险的有效之举。

除了合规性,平衡艺术同样考验着每一位“斜杠”教师的智慧。高校教师的主业——教学与科研,本身就是高强度的脑力劳动,具有极强的创造性,需要大量整块、不受打扰的时间。副业的介入,必然会挤占这部分宝贵资源。因此,高效的时间管理与精力管理变得至关重要。这意味着要有所为有所不为,选择与主业有协同效应的副业,而非另起炉灶;意味着要建立清晰的工作边界,在特定时间段内专注于特定事务,避免身份混乱带来的内耗;更意味着要正视自身的精力极限,在追求多元化的同时,警惕因过度透支而导致的学术产出下降和教学质量滑坡。一个真正成功的副业实践者,应当能从副业中汲取新的养分,反哺教学与科研,形成正向循环,而非陷入两者相互拖累的泥潭。

展望趋势,随着零工经济的深化和知识付费时代的全面到来,“学者IP化”将成为一个不可逆转的潮流。高校教师的身份将更加立体,不再仅仅是校园内的授课者和研究者,更是社会知识网络中的重要节点。适合教师的线上副业将愈发丰富和成熟,技术平台也为知识变现提供了前所未有的便利。但这同时也带来了新的挑战,比如个人品牌维护、网络舆论应对、信息茧房效应等。这要求未来的教师不仅要具备扎实的学术功底,还要拥有一定的市场洞察力、媒介素养和商业智慧。

最终,高校教师副业的“靠谱性”,并非一个预设的答案,而是一个动态的、需要个人持续探索与建构的结果。它是一场关于自我认知、价值排序与风险控制的精妙博弈。它要求从业者在理想与现实之间,在激情与规矩之间,走出一条属于自己的、可持续的多元职业道路。这不再是一道“或”的选择题,而是一场“与”的交响乐,奏响学者个人价值与社会贡献的和谐共鸣。