在QQ平台的点赞功能里,藏着当代人最朴素的社交密码——我为何一次次刷新动态,只为等待那个小红心的点亮?这种近乎执着的“刷赞”行为,看似是数字时代的微小互动,实则是社交需求、心理机制与平台设计共同编织的复杂网络。当指尖在屏幕上轻点,收获的不仅是一个数字的增长,更是虚拟世界中自我价值的确认与情感连接的锚点。QQ点赞功能的魅力,恰恰在于它精准抓住了人类对认同的渴望,并将其转化为一场可量化、可即时反馈的社交游戏。

认同感的即时锚点,是QQ点赞功能最核心的吸引力。人类作为社会性动物,对“被看见”“被认可”的需求刻在基因里。在QQ这个陪伴了一代人成长的社交平台上,点赞功能将这种抽象需求具象化:一条动态、一张照片、一段文字,下方跳动的赞数,如同一个个“我懂你”“你很好”的信号灯。当我在QQ空间发布一条关于日常动态的说说,点赞的即时反馈让我感受到“我的存在被关注”;当好友为我的观点点赞,那种“我们想法一致”的共鸣,远比文字评论更直接地传递了情感联结。QQ的点赞不同于微信朋友圈的“克制”,它的视觉符号更鲜明(红心、小太阳、烟花特效),互动门槛更低(无需长篇评论,一键即可完成),这种设计让“被认同”的过程变得轻而易举,也让人更容易沉溺于这种即时满足感。

视觉符号的狂欢,让QQ点赞超越了简单的功能属性,成为一种情感表达的载体。QQ的点赞系统充满了年轻化的设计语言:从经典的“红心”到动态的“小拳头”,从节日的“专属特效”到好友互动的“连赞动画”,每一个符号都承载着特定的情感暗示。当我为好友的生日动态点亮一个“蛋糕”赞,不仅是在祝福,更是在用视觉符号传递“我记得你的重要日子”;当我在好友的旅行照片下刷出“飞机”赞,无形中参与了对方的“云端之旅”。这种视觉化的互动,让点赞不再是一个冷冰冰的动作,而是一场充满仪式感的情感对话。QQ平台深谙年轻人对“个性化表达”的追求,通过不断更新点赞符号库,让每一次点击都成为用户自我风格与情感温度的延伸——这或许正是我们“乐此不疲”的原因:在符号的世界里,我们找到了比语言更精准的情感出口。

社交货币的流通,让QQ点赞成为虚拟社交圈的“硬通货”。在QQ的生态系统中,赞数不仅是个人魅力的体现,更是社交影响力的量化指标。当我的QQ空间动态赞数破百,那种“我是这个圈子的活跃者”的成就感,会激励我发布更多内容;当好友列表里出现“点赞排行榜”,那种“我的互动热度超过了XX”的微妙竞争,让点赞行为带上了社交博弈的色彩。QQ的群聊功能进一步放大了这种效应:在班级群、兴趣群里,一条消息的点赞量可能决定它是否成为“群焦点”;在游戏群中,为队友的操作点赞,既是认可,也是维系团队情感的纽带。这种“点赞=社交价值”的潜意识,让我们不自觉地陷入“刷赞”的循环——每一次刷新、每一次点击,都是在为自己的社交账户“充值”,在虚拟世界中积累被他人认可的资本。

微成就感的数字游戏,是QQ点赞功能让人上瘾的心理根源。神经科学研究表明,人类大脑对“正向反馈”会产生多巴胺分泌,带来愉悦感。QQ点赞的即时性、可视化,恰好将这种“微成就感”放大到极致:发布动态后,前10个赞的快速到来,如同游戏里“新手任务”的即时奖励;赞数突破50、100的里程碑,则像通关成就一样让人兴奋。QQ甚至设计了“点赞提醒”功能,当好友点赞时,手机会弹出提示,这种“被关注”的持续刺激,让大脑不断分泌多巴胺,形成“点赞-愉悦-再点赞”的正向循环。更巧妙的是,QQ的“动态回顾”功能会定期推送“去年今天你收到了XX个赞”,这种对“过去被认可”的唤醒,进一步强化了我们对点赞价值的认知——我们不仅享受当下的点赞,更在回顾中确认“我一直是被喜欢的”。

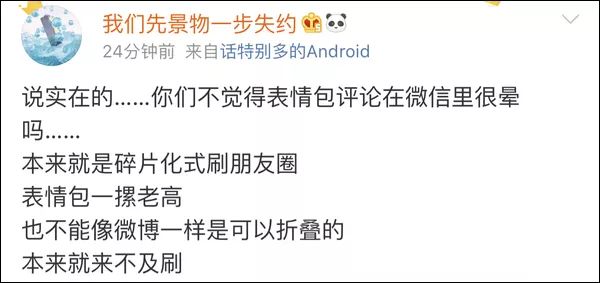

健康互动的边界,是从“乐此不疲”到“理性共鸣”的关键。不可否认,QQ点赞功能在拉近人际距离的同时,也可能带来社交焦虑:当看到好友动态赞数远超自己时,难免产生“我是不是不够受欢迎”的失落;为了获得更多赞,一些人会刻意发布“讨好型内容”,忽略真实的情感表达。但问题的本质不在于点赞功能本身,而在于我们如何使用它。QQ平台其实也在引导更健康的互动:比如“悄悄话点赞”功能,允许用户在不打扰对方的情况下表达认可;比如“分组可见”功能,让用户可以对不同好友展示不同的动态,减少社交压力。对我们而言,或许需要明白:点赞是社交的“调味品”,而非“主菜”。当我们不再为赞数焦虑,而是把每一次点赞都当作对他人真实的看见,QQ的点赞功能才能真正回归它的本质——连接心灵,而非制造数字泡沫。

在QQ平台的点赞世界里,我们刷的不是冰冷的数字,而是对温暖的渴望;我们点的不是简单的符号,而是对“被需要”的确认。这个诞生于互联网早期的功能,之所以能穿越时光,让一代人依然“乐此不疲”,正是因为它抓住了社交的本质:人永远需要被看见,被理解,被轻轻点赞说一句“你很好”。或许,真正的热爱,从来不是对功能的依赖,而是对那个通过点赞被照亮的、充满连接的自己,最温柔的拥抱。