在内容竞争日益激烈的当下,账号热度已成为创作者和品牌方争夺的核心资源。围绕“刷投票点赞软件真的能帮助提升账号热度还是存在封号风险?”这一问题,行业内始终存在争议。这类软件通过技术手段模拟用户行为,短期内确实能制造虚假数据繁荣,但其背后隐藏的平台风控机制与账号生命周期风险,让所谓的“热度提升”成为一把双刃剑。

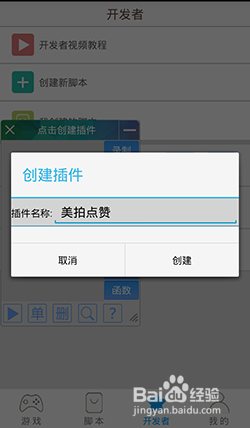

刷投票点赞软件的核心逻辑是通过批量操作伪造用户互动数据,其技术实现主要依赖模拟真实用户行为特征。例如,部分软件会通过随机切换IP地址、模拟不同设备型号、控制操作时间间隔等方式,规避平台的基础检测机制。在电商领域,这类软件常被用于刷单冲销量、刷好评提升商品权重;在短视频平台,则被用来伪造点赞量、评论量以触发算法推荐机制,甚至通过刷投票争夺活动榜单排名。从表面数据看,使用这类软件的账号能在短时间内实现“粉丝量破万”“视频点赞百万”等亮眼指标,但这种“繁荣”本质上是数据泡沫,缺乏真实用户的深度参与。

然而,平台方对虚假流量的打击从未停歇。以抖音、快手为代表的短视频平台,早已构建起覆盖数据异常检测、用户行为分析、AI算法识别的多维风控体系。例如,当某个账号的点赞量在短时间内出现指数级增长,但评论互动率不足1%、粉丝留存率低于行业平均水平时,系统会自动标记为异常数据;再如,同一IP地址短时间内为多个账号点赞、或点赞行为集中在特定时间段(如凌晨3点至5点),都会触发人工复核机制。一旦被判定为刷量,轻则限流降权(视频推送量骤减、搜索结果排名靠后),重则永久封禁账号,甚至关联影响同一运营主体的其他账号。2023年某MCN机构因组织百万量级刷量被平台处罚,旗下20余个账号一夜清零,正是平台零容忍态度的典型案例。

更深层的矛盾在于,刷投票点赞软件带来的“虚假热度”无法转化为真实价值。平台的推荐算法本质是“用户兴趣匹配器”,而非“数据崇拜机”。一个拥有百万点赞的视频若评论区寥寥无几,用户完播率不足10%,算法会迅速判定其“低质量”并减少推荐;一个靠刷量积累的粉丝群体若缺乏互动意愿,创作者后续的商业变现(如广告合作、带货转化)也将举步维艰。某美妆博主曾尝试通过刷量提升账号权重,结果因粉丝“虚假繁荣”导致广告商转化率不达标,最终失去合作机会,反而陷入“刷量-变现失败-继续刷量”的恶性循环。这种饮鸩止渴式的运营,不仅浪费资源,更错失了通过优质内容沉淀真实用户的机会。

从行业趋势看,平台对虚假流量的打击正从“事后封禁”转向“事前预防”。以微信视频号为例,其算法已能识别“养号”行为——即通过长期小批量刷量维持账号活跃度,一旦发现异常,会直接限制内容发布权限;小红书则通过“用户举报-机器核查-人工复核”三级机制,对刷量行为实现秒级响应。与此同时,用户对虚假数据的敏感度也在提升,当某个账号的点赞量远高于评论区活跃度时,用户往往会质疑其真实性,反而损害品牌形象。某餐饮品牌曾因刷量被网友扒出“1000个点赞仅3条真实评论”,最终陷入舆论危机,销量不升反降。

真正可持续的账号热度,永远建立在真实用户价值之上。与其依赖刷量软件的“数据幻觉”,不如将精力投入到内容优化与用户运营:通过精准定位目标群体需求提升内容相关性,利用评论区互动增强用户粘性,通过社群运营沉淀私域流量。例如,知识类创作者通过“干货内容+实时答疑”的模式,即使初始粉丝量少,也能获得高完播率和转发率,最终被算法识别为优质内容并获得自然推荐。这种“慢热式”增长虽然不如刷量立竿见影,却能构建起账号的长期护城河。

归根结底,刷投票点赞软件的“热度提升”是短期利益与长期风险的零和博弈。在平台风控日益完善、用户审美回归真实的今天,任何试图绕过规则的行为,终将付出代价。唯有尊重内容创作的基本规律,以真实价值换取用户认可,才能让账号热度真正转化为可持续发展的核心竞争力。