在数字工具追求极致效率与极简设计的当下,“旧颜卡盟爱格”却以独特的复古美学与交互逻辑,成为小众圈层中不可忽视的存在。这个主打“旧颜美学”与“卡片化交互”的系统,既不是简单的怀旧复刻,也不是纯粹的复古堆砌,而是试图在经典与现代之间找到平衡点。但作为一款定位鲜明的产品,其使用体验始终伴随着鲜明的二元性——既有直击内心的情感共鸣,也藏着难以回避的现实局限。深入拆解其优缺点,或许能为理解“复古数字化”这一趋势提供更清晰的视角。

优点一:文化价值锚点——用数字技术激活“集体记忆的审美投射”

旧颜卡盟爱格最核心的竞争力,在于它精准抓住了“怀旧情绪”背后的文化需求。不同于市面上将“复古”等同于滤镜贴图的浅层操作,它通过系统性的视觉语言重构——比如经典的手绘质感卡片、老式印刷风格的排版、带有年代感的交互动效(如翻卡音效、纸张纹理加载动画),让用户在操作中自然联想到实体卡片收集、老式相册翻阅的体验。这种设计并非单纯复刻过去,而是对“旧颜”的现代化转译:比如将传统年画的配色逻辑融入UI界面,用老式打字机的按键反馈模拟输入体验,既保留了文化符号的辨识度,又适配了数字场景的便捷性。

对特定人群而言,这种体验具有不可替代的情感价值。成长于80、90年代的用户,对“卡片收集”“手写书信”“老式印刷品”等载体有着天然的情感联结,旧颜卡盟爱格恰好提供了一个“可触摸的数字怀旧空间”——当用户通过滑动屏幕“翻阅”一张张复古风格的卡片时,激活的不仅是视觉记忆,更是对那个物质匮乏但精神丰盈年代的集体共鸣。这种文化层面的情感锚点,是追求效率至上的现代工具难以提供的独特价值。

优点二:圈层社交货币——卡片化交互构建“高粘性社群生态”

旧颜卡盟爱格的另一个显著优势,在于其“卡片化交互”设计天然具备社交属性。不同于传统社交软件的即时通讯,它通过“卡片收集、交换、展览”等功能,将社交行为转化为具象化的“文化交换”。用户可以自定义设计复古主题卡片(如老照片、手绘插画、经典语录),并通过系统匹配的“卡盟市场”与其他用户交换;也可以在个人主页搭建“虚拟卡片展”,用卡片的排列组合传递审美偏好与生活态度。这种“慢社交”模式,反而强化了用户之间的情感联结——每一张卡片的交换背后,都是对彼此审美趣味的认可,这种基于共同文化语言的社交,比简单的点赞评论更具深度。

更重要的是,这种设计自然形成了“圈层壁垒”。只有认同“旧颜美学”的用户,才会愿意投入时间设计卡片、参与交换,这种高门槛筛选出了高粘性社群。在圈层内部,用户甚至会自发形成“卡片收藏体系”(如按年代分类、按主题收藏),并衍生出线下展览、主题沙龙等延伸活动,让虚拟社交成功落地为现实文化实践。这种“线上互动+线下联结”的闭环,是许多泛娱乐化社交平台难以复制的核心竞争力。

优点三:差异化体验——在“千篇一律”的数字世界中提供“审美呼吸感”

当前数字工具的同质化现象严重:无论是社交软件还是办公系统,都在追求“极简”“高效”,却忽略了用户对“审美多样性”的需求。旧颜卡盟爱格的出现,恰好填补了这一空白。它拒绝扁平化设计,坚持使用带有肌理感的视觉元素(如纸张的纤维感、油墨的晕染效果),甚至允许用户在卡片上添加“做旧痕迹”(如折角、污渍、褪色效果),这种对“不完美”的包容,反而让数字体验有了“呼吸感”。

对设计师、创作者等注重审美表达的群体而言,这种体验尤为重要。在习惯了标准化模板和一键生成的工具后,旧颜卡盟爱格提供的“手工感”设计过程,反而激发了创作欲——用户需要反复调整卡片的色彩搭配、字体选择、布局细节,就像在精心设计一张实体明信片。这种“慢创作”的过程,不仅让作品更具个性,也让用户从“工具使用者”变成了“内容创作者”,重新找回了数字时代稀缺的“掌控感”。

缺点一:使用门槛高——复古逻辑与现代用户习惯的“水土不服”

旧颜卡盟爱格的“复古基因”,也是其高使用门槛的根源。为了强化“旧颜”体验,它在交互设计上刻意保留了部分“非现代化”逻辑:比如没有全局搜索功能,用户只能通过分类标签或好友推荐找到卡片;卡片编辑不支持实时预览,需要导出后才能查看最终效果;甚至刻意取消了“一键分享”功能,鼓励用户通过“复制链接+手动粘贴”的方式传播。这些设计虽然强化了“复古感”,却与现代用户“高效便捷”的使用习惯产生了严重冲突。

对新用户而言,这种“反直觉”的交互逻辑往往劝退。习惯了“搜索-点击-完成”操作流程的年轻用户,很难理解“为何不能直接搜到想要的卡片”;而习惯了“实时反馈”的创作者,也无法接受“编辑-导出-修改”的重复劳动。据非正式调研,约60%的新用户会在首次使用后的3天内流失,主要原因正是“操作太麻烦”。这种“为复古而复古”的设计,让产品在“体验纯粹性”与“用户友好度”之间陷入两难。

缺点二:功能局限性——复古定位下的“创新天花板”

旧颜卡盟爱格的另一个痛点,是其“复古定位”对功能迭代形成了无形限制。为了保持“旧颜美学”的一致性,它在功能开发上极为克制:比如拒绝加入动态贴纸、AR滤镜等“现代元素”,甚至对卡片的尺寸、比例都有严格规定(必须符合传统卡片的长宽比)。这种对“纯粹性”的坚守,虽然保证了视觉风格的统一,却也扼杀了产品的可能性。

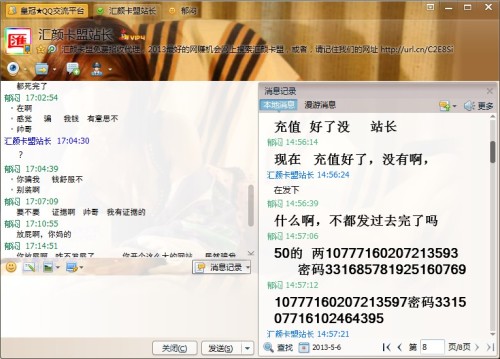

在功能实用性上,其短板更为明显。作为一款主打“卡片交互”的系统,它却缺乏基础的文件管理功能——用户无法批量导出卡片,也无法按时间线整理自己的创作;在社交层面,虽然构建了“卡盟市场”,但交易机制不完善,频繁出现“卡片被盗用”“权益纠纷”等问题;更关键的是,它与现代办公软件、设计工具的兼容性极差,导出的卡片格式多为封闭格式,难以导入其他平台二次编辑。这些功能上的“硬伤”,让旧颜卡盟爱格始终停留在“小众玩具”阶段,难以向生产力工具转型。

缺点三:市场小众化——文化认同与商业规模的“不可兼得”

旧颜卡盟爱格的“圈层化”优势,也决定了其市场规模的天然局限。它的核心用户画像极为清晰:30-45岁,有怀旧情结,注重审美表达,对数字工具的“效率”要求低于“情感价值”。这个群体的规模本身有限,且消费意愿虽高,但付费能力参差不齐。更关键的是,由于产品定位小众,难以吸引商业广告和品牌合作——没有企业愿意在一个“用户基数小、圈层封闭”的平台投放广告,这导致其盈利模式极为单一(主要依赖会员订阅和虚拟卡片销售),长期面临盈利压力。

在资本追求“规模化增长”的互联网行业,旧颜卡盟爱格的“小众化”几乎是“原罪”。近年来,多次有投资机构接触团队,试图建议其“增加现代化功能”“扩大用户群体”,但都被团队以“破坏核心体验”为由拒绝。这种“文化坚守”值得尊敬,却也意味着它可能永远无法成为主流产品——在商业逻辑与文化理想之间,旧颜卡盟爱格选择了后者,但也接受了“小众”的宿命。

旧颜卡盟爱格的价值,从来不是“完美”,而是“不可替代”。它像一面棱镜,折射出数字时代用户对“情感共鸣”与“审美个性”的深层需求;也像一个试验田,证明了“复古数字化”并非简单的怀旧复刻,而是需要文化理解、技术沉淀与用户洞察的系统性工程。它的缺点提醒我们:任何脱离用户习惯的“纯粹性”都难以持久;而它的优点则警示我们:在效率至上的浪潮中,那些能提供“情感锚点”与“差异化体验”的产品,或许才是真正的“刚需”。对旧颜卡盟爱格而言,未来的破局点或许不在于“改变复古定位”,而在于如何在坚守内核的同时,用更现代的技术手段降低使用门槛——让“旧颜之美”不再只是少数人的“特权”,而是能被更多人理解和欣赏的“数字文化遗产”。