卡盟系统的泛滥已成为数字安全领域的顽疾,其背后暗藏的黑色产业链正持续侵蚀个人隐私安全防线。这类以“卡盟”为名的网络平台,表面上提供各类虚拟商品交易服务,实则沦为黑灰产活动的温床,不仅助长了数据窃取、账号盗用等违法犯罪行为,更让普通用户的个人信息暴露在巨大风险之下。为何卡盟系统能够屡禁不止?个人隐私安全又该如何在数字时代筑牢防线?这需要我们从技术逻辑、经济驱动、监管漏洞等多维度深入剖析,构建系统性的防护体系。

卡盟系统泛滥:技术、经济与监管的三重失守

卡盟系统的泛滥并非偶然,而是技术匿名性、经济利益驱动与监管滞后性共同作用的结果。从技术层面看,卡盟平台利用加密通信、虚拟货币交易、跨境服务器部署等手段,构建了高度隐蔽的运作模式。例如,部分卡盟通过Telegram、Signal等端到端加密通讯工具进行联络,交易时使用USDT等虚拟货币结算,资金流向难以追踪;服务器则架设在境外司法管辖区,规避国内执法部门的监管与打击。这种“技术脱钩”使得平台在物理空间上隐身,为黑灰产活动提供了“安全屏障”。

经济利益的驱动则是卡盟泛滥的核心动力。卡盟系统本质上是一个“黑灰产工具超市”,其上线的“商品”涵盖盗取的游戏账号、支付账户、个人身份信息,甚至可用于网络诈骗的“话术模板”“引流工具”等。一条含实名信息的银行卡黑产价格低至5元,而一个高等级游戏账号则可卖至上千元,巨大的价差催生了庞大的需求市场。更值得关注的是,卡盟形成了“上游数据窃取-中游平台交易-下游违法犯罪”的完整产业链条:上游黑客通过钓鱼邮件、恶意软件等手段批量窃取用户数据,中游卡盟平台提供交易撮合与资金结算,下游犯罪分子利用这些信息实施诈骗、洗钱等活动。每个环节都能分得一杯羹,这种“分工协作”的模式降低了犯罪门槛,导致参与者络绎不绝。

监管层面的滞后性则为卡盟的滋生提供了土壤。一方面,法律对“帮助信息网络犯罪活动”的界定存在模糊地带,部分卡盟平台以“中立技术服务者”自居,将责任推给用户,增加了执法难度;另一方面,跨境监管协作机制尚未完善,境外服务器的数据调取、嫌疑人引渡往往耗时较长,导致“打早打小”难以实现。此外,部分地方政府对数字经济安全的重视不足,对辖区内网络平台的监管存在“重发展、轻安全”倾向,客观上为卡盟的隐蔽运营提供了空间。

个人隐私安全:从“被动泄露”到“主动防御”的困境

卡盟系统的泛滥直接导致个人隐私安全陷入“易攻难守”的被动局面。用户的隐私信息一旦被窃取并上传至卡盟,便可能被反复转卖、滥用,形成“一次泄露、终身风险”的恶性循环。具体而言,隐私安全风险主要体现在三个层面:

其一,精准诈骗与身份冒用的“精准打击”。卡盟上的个人信息往往包含姓名、身份证号、手机号、银行卡号、消费记录等维度,犯罪分子通过整合这些信息,可精准实施“冒充公检法”“刷单返利”“虚假贷款”等诈骗。例如,2023年某地警方破获的一起案件中,犯罪分子通过卡盟购买包含购物信息的用户数据,冒充电商客服以“退款”为由,诱导受害人泄露银行卡验证码,最终盗取资金20余万元。这种“量身定制”的诈骗手段,因掌握了用户的隐私细节,成功率远高于传统撒网式诈骗。

其二,数字身份的“碎片化盗用”。在数字经济时代,个人身份信息与各类账号深度绑定,卡盟上流通的不仅是静态数据,更是可操作的“数字身份”。例如,游戏账号、社交账号、支付账户等一旦被盗,犯罪分子可冒用用户身份向好友借钱、发布虚假信息,甚至进行网络暴力,严重损害用户的数字人格权。更严重的是,部分账号与用户的生物信息(如人脸识别数据)关联,一旦被滥用,可能导致“深度伪造”等新型违法犯罪。

其三,隐私泄露的“次生灾害”与“长期影响”。个人隐私信息泄露后,除了直接的经济损失,还可能引发“社会性死亡”——例如,家庭住址、工作单位等敏感信息被曝光,导致用户遭受人肉搜索、骚扰恐吓;医疗记录、婚史等隐私被公开,则可能对用户的就业、社交造成长期负面影响。这些次生灾害往往难以通过法律途径完全弥补,成为用户心中难以愈合的“数字伤疤”。

构建隐私安全防线:技术、制度与社会的协同共治

面对卡盟系统泛滥带来的隐私安全挑战,单一手段难以奏效,需要从技术防护、制度约束、社会共治三个层面构建“三位一体”的防护体系,实现从“被动应对”到“主动防御”的转变。

技术层面:以“技术反制技术”筑牢数字防线。企业和平台需承担起数据安全主体责任,通过技术手段提升隐私保护能力。一方面,利用人工智能算法建立异常行为监测模型,例如对短时间内多地点登录的支付账户、频繁小额转账的银行卡进行实时预警,及时发现卡盟交易中的异常流量;另一方面,推广“数据脱敏”“隐私计算”等技术,在数据采集、存储、使用全流程中降低隐私泄露风险。例如,银行机构可通过差分隐私技术对用户交易数据进行匿名化处理,使数据在支持业务分析的同时,无法追溯到具体个人。此外,个人用户也应提升技术防护意识,定期更新密码、开启双重认证,避免点击不明链接,从源头上减少信息泄露风险。

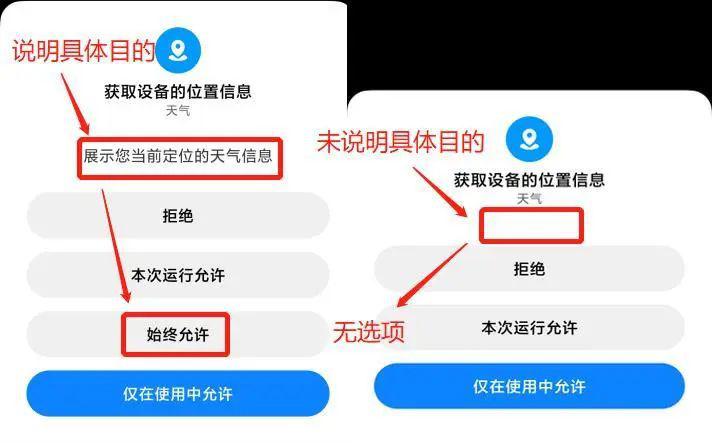

制度层面:完善法律体系与监管机制。立法部门需加快数字经济安全立法,明确卡盟平台的法律责任,将“明知或应知用户利用平台实施违法犯罪而提供技术支持”的行为纳入“帮助信息网络犯罪活动罪”的规制范围,提高违法成本。监管部门则应建立“跨境联动、多部门协同”的治理机制,例如与境外执法机构合作建立数据调取绿色通道,对为卡盟提供服务的网络服务商进行“穿透式监管”,切断其技术支持。同时,推行“平台安全责任制”,将隐私保护纳入企业信用评价体系,对发生大规模数据泄露的平台实施“一票否决”,倒逼企业落实安全责任。

社会层面:构建“全民参与”的隐私保护生态。隐私安全不仅是技术问题,更是社会问题。学校、媒体应加强隐私保护教育,通过案例解析、知识科普等方式,提升公众对卡盟危害的认知;行业协会可制定隐私保护自律公约,推动企业间共享安全威胁情报,形成“黑灰产信息库”,提升对卡盟平台的识别与打击效率;个人用户则需树立“隐私是权利”的意识,在享受数字服务时主动选择安全合规的平台,发现卡盟线索及时向公安机关举报,形成“人人喊打”的社会氛围。

卡盟系统的泛滥是数字时代安全治理的缩影,其背后折射出技术发展与社会治理的深层矛盾。隐私安全不是一句口号,而是需要技术、制度、社会共同守护的底线。唯有将技术防护的“硬实力”、制度约束的“硬约束”、社会共治的“软环境”有机结合,才能让卡盟这类黑色产业链失去生存土壤,让个人隐私在数字时代真正“安全着陆”。这不仅是对用户权益的保障,更是数字经济健康发展的基石。