在卡盟交易生态中,交易成功后是否还能申请退单,是一个涉及消费者权益、平台规则与商业实践的核心议题。交易成功后的退单可行性并非绝对,而是受多重因素制约,包括平台政策、商品性质和交易流程。这种复杂性源于卡盟交易的特殊性——它通常涉及虚拟商品如游戏点卡、充值服务或数字凭证,其交付即时且不可逆。然而,消费者在交易完成后仍可能因商品不符、服务缺陷或欺诈行为而寻求退单,这要求平台在保障交易效率与用户权益间寻求平衡。深入探讨这一问题,不仅有助于理解卡盟交易的内在机制,更能揭示其在数字经济中的价值与挑战。

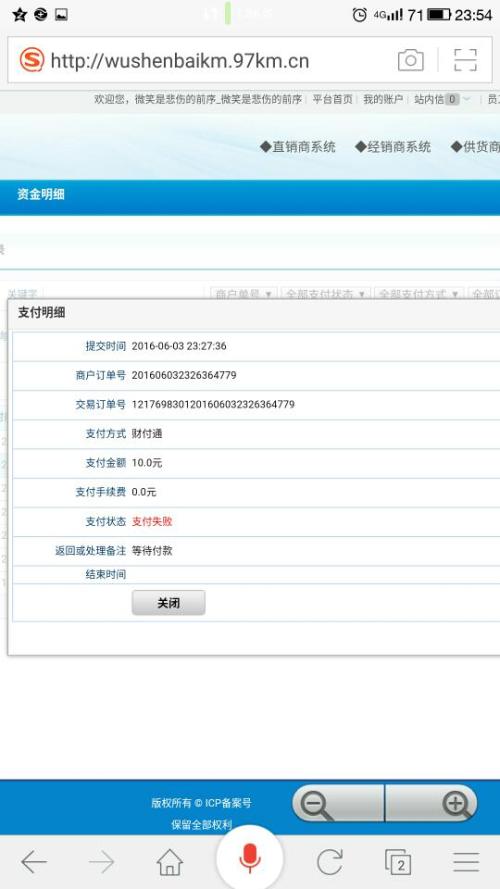

卡盟交易作为电子商务的一个分支,依托于线上平台实现虚拟商品的快速流转。其核心在于通过卡盟系统(即卡密分发平台)完成交易,用户支付后即时获取卡密或服务授权。交易成功通常指支付完成、卡密已发放或服务已激活,此时商品状态从“待售”转为“已交付”。然而,退单申请的提出并非交易终点,而是可能触发后续争议处理的起点。例如,若用户收到的卡密无效或服务未兑现,退单请求便成为维权的必要手段。这种机制的价值在于强化消费者保护,避免交易风险转化为用户损失,同时提升平台信誉。实践中,卡盟平台往往设定退单窗口期(如24小时内),允许用户在特定条件下申请退单,但需提供证据如交易截图或客服沟通记录。这体现了平台对交易透明度的追求,但也面临执行层面的挑战,如如何界定“交易成功”的时点,以及如何处理虚拟商品的不可追溯性。

退单申请的可行性在卡盟交易中受制于多重挑战,首当其冲的是商品特性。虚拟商品一旦交付,其使用痕迹难以消除,导致退单后商品无法二次销售,增加了平台运营成本。例如,游戏点卡在激活后即绑定用户账户,退单将引发资源浪费。此外,平台规则的设计往往偏向交易效率,以维护卡盟生态的流动性。许多平台规定,交易成功后仅支持有限退单情形,如系统错误或商家欺诈,而用户主观原因(如误购)则可能被拒。这种限制源于商业逻辑:频繁退单会扰乱市场秩序,影响商家积极性。然而,挑战也在于消费者认知的偏差——用户可能误以为所有交易都支持“无理由退单”,但卡盟交易不同于实体电商,其即时性要求更严格的退单条件。现实中,平台需通过技术手段如区块链存证来增强交易可追溯性,以平衡退单风险与用户信任。

从价值维度看,退单机制对卡盟交易生态具有深远影响。一方面,它赋予消费者救济渠道,减少交易纠纷,从而提升用户粘性和平台竞争力。例如,当用户因卡密失效成功退单后,其满意度会转化为口碑传播,吸引更多新用户。另一方面,退单的合理化能促进市场规范,迫使商家优化商品质量和服务响应,形成良性循环。这种价值在数字经济趋势下尤为凸显,随着虚拟商品交易规模扩大,消费者权益保护成为行业共识。然而,趋势也带来新挑战,如跨境卡盟交易中,不同国家法规差异导致退单标准不一,可能引发合规风险。同时,技术发展如AI客服的应用,虽简化了退单流程,但也可能因自动化决策忽略个案复杂性,影响公平性。因此,平台需动态调整退单政策,结合大数据分析用户行为,以预判潜在纠纷并优化机制。

深度分析表明,卡盟交易成功后的退单问题,本质是效率与权益的博弈。基于行业常识,一个健康的卡盟生态应建立分层退单体系:对于可验证的缺陷(如卡密无效),支持快速退单;对于主观因素(如后悔购买),则通过教育或补偿机制替代直接退单。这种分层策略能最大化整体效益,既保护消费者,又维护商家利益。例如,部分平台引入“退单保险”服务,用户支付小额费用即可获得更灵活的退单权,这创新性地分散了风险。此外,关联现实,卡盟交易的退单争议映射出数字经济中普遍的信任缺失问题,强化退单透明度有助于构建更可持续的商业模式。长远看,随着法规完善(如中国《电子商务法》对虚拟商品的细化规定),退单机制将更趋标准化,但平台需主动适应,避免被动应对。

优化卡盟交易退单机制,不仅是技术或规则调整,更是对用户中心理念的践行。通过设计更人性化的退单流程,如简化证据提交或引入第三方仲裁,平台能显著降低纠纷率,同时强化市场竞争力。这最终将推动卡盟交易从效率导向转向价值导向,实现消费者与商家的共赢。