试玩平台多开挂机,一天真能赚50吗?

“一天五十块”,这个数字在试玩平台多开挂机的宣传中,仿佛一道诱人的光标,精准地指向了那些希望在碎片化时间里赚取零花钱的用户。但当我们拨开这层光鲜的营销外衣,深入探究其内在肌理时,会发现这并非一个简单的“下载-运行-收款”线性过程。它更像是一个被精心包装的灰色地带,融合了技术博弈、商业逻辑与人性考验。要判断其真实性,我们必须从其运作模式、试玩挂机软件的真实收益以及整个多开手游试玩的可行性分析三个层面进行一次彻底的透视。

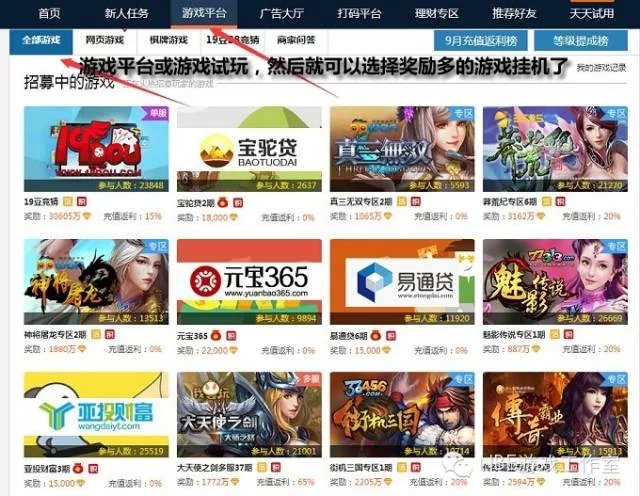

首先,我们来解构这套模式的理想化运行逻辑。试玩平台,其本质是连接游戏开发商与应用推广方的广告中介。开发商愿意为新增用户、活跃度(如达到特定等级、在线时长)付费,这部分预算构成了平台的奖励来源。而“多开挂机”则试图通过技术手段,将单台设备的收益能力放大。用户使用多开软件(如Parallel Space、VirtualXposed等)或云手机服务,在一部物理手机上模拟出多个独立的运行环境,每个环境都相当于一部“新手机”,从而可以同时登录不同账号,运行多个试玩任务。所谓的“挂机”,则是指利用脚本或自动化工具,模拟人工点击、滑动等操作,自动完成新手任务、主线剧情等,实现无人值守下的收益。在这种理论模型下,如果一个任务奖励2元,一部手机同时运行10个环境,一天完成5个任务,收益似乎就能轻松达到100元。听起来,这似乎是通往手机试玩平台一天50元目标的捷径。

然而,理论与现实之间,隔着一道名为“平台风控”与“边际效益递减”的鸿沟。让我们进行一次冷静的多开手游试玩的可行性分析,用数字说话。单任务收益普遍在0.5元至2元之间,高价值任务往往伴随着更高的等级要求或更长的游戏时长。即便是简单的注册任务,平台也会通过设备识别码(IMEI)、IP地址、Wi-Fi信息、操作轨迹等多维度数据进行交叉验证,以甄别虚假用户。一旦被系统判定为“机刷”或“工作室”行为,轻则任务奖励不予结算,重则直接封禁账号,甚至冻结设备,所有努力付诸东流。为了规避检测,用户需要不断更换IP、使用更高级的模拟环境,这本身就增加了技术门槛与成本。更重要的是,游戏任务并非无限供应。一个新用户的价值是有限的,当他体验完平台上大部分游戏后,可供“挂机”的高价值任务将急剧减少,收益会断崖式下跌。因此,那种宣称能稳定、长期实现高额收益的说法,往往忽略了平台反作弊技术的持续升级和任务资源的枯竭问题。

接下来,我们必须正视试玩平台多开挂机赚钱背后隐藏的巨大成本与风险。第一是硬件损耗成本。手机24小时不间断高强度运行,CPU、内存、电池会持续高负荷工作,其寿命将大幅缩短。一部千元机可能几个月就需要更换,这笔折旧费必须计入总成本。第二是账号与资金安全风险。绝大多数多开软件和辅助脚本并非来自官方应用商店,其来源不明,很可能捆绑了恶意代码,窃取你的个人信息、支付密码,甚至将你的手机变成“肉鸡”。平台本身也存在“跑路”风险,当用户累积了一定金额准备提现时,平台可能会以各种理由拖延,甚至直接关闭服务器,导致血本无归。第三,也是最容易被忽视的,是机会成本与法律风险。将大量的时间和精力投入到这种低技术含量、不稳定的“薅羊毛”行为中,实际上是放弃了学习新技能、提升自我竞争力的宝贵时间。同时,利用技术漏洞伪造用户数据,本质上是在欺骗广告商,游走在法律与道德的灰色地带,一旦涉及金额巨大或形成规模化运作,可能构成不正当竞争甚至诈骗行为。

从行业视角来看,试玩挂机软件的真实收益之争,本质上是平台、广告主与“羊毛党”之间的一场持续升级的猫鼠游戏。早期的推广市场野蛮生长,平台风控薄弱,确实让一部分人抓住了红利。但随着广告主对数据质量的要求越来越高,*“虚假流量”与“真实用户转化”*的区分变得至关重要。广告主愿意付费,是为了获得有付费潜力的真实玩家,而非只做新手任务的机器人。因此,平台方必须投入更多资源研发反作弊系统,例如引入行为生物学分析,通过识别点击的力度、间隔、滑动轨迹的平滑度等微小差异,来区分人机操作。这场技术博弈的最终结果是,挂机的门槛越来越高,收益越来越低,稳定性越来越差。那些依然在宣传高额回报的,要么是利用信息差吸引新手,要么其背后藏着更深的陷阱,如诱导付费购买高级脚本、发展下线形成传销模式等。

那么,这是否意味着通过手机赚取零花钱完全不可能?并非如此。关键在于转变思路,从“投机取巧”转向“价值创造”。与其追求虚无缥缈的手机试玩平台一天50元,不如探索更可持续、更具价值的路径。例如,成为一名高质量的“真人”试玩员,认真体验游戏,撰写有深度的测评报告,虽然单次收益不高,但能积累口碑,获得更稳定的优质任务。或者,利用自身技能,在众包平台承接数据标注、内容审核、问卷调查等微任务。再进一步,将碎片化时间用于学习一项新技能,如短视频剪辑、文案写作、编程入门等,这些投入带来的长期回报,将远远超过挂机所得的蝇头小利。

追逐屏幕里闪烁的五十元,不如审视自己手中握有的真正价值。时间是最好的资本,而将它投向何处,决定了最终收获的是稍纵即逝的数字泡沫,还是能够持续增值的个人资产。在数字经济的浪潮中,理性的判断、踏实的努力和对风险的敬畏,远比任何看似轻松的捷径都更加可靠。