赚友挂机点数怎么算,一天能赚多少收益?

清晨,当第一缕阳光还未穿透窗帘,一些人的手机或电脑屏幕上,一个名为“赚友”的应用图标却在悄然亮起,持续不断地跳动着数字。这背后,是无数用户对于“闲置资源变现”的朴素期待。他们心中都有一个共同的疑问:这看似简单的挂机,其点数究竟是如何计算的?一天下来,那串不断增长的数字,又能兑换成多少真实的收益?这并非一个可以简单用“是”或“否”回答的问题,其背后是一套精密、动态且与多方利益挂钩的微型经济模型。

要理解赚友挂机的收益计算逻辑,首先必须拆解“点数”这一核心概念。它并非一个固定不变的计量单位,而是由多个变量加权计算得出的综合值。最基础的构成部分是在线时长贡献值。理论上,设备挂机时间越长,贡献的点数就越多,这是收益的地基。然而,仅仅开着应用是远远不够的。平台为了衡量不同设备的贡献能力,引入了设备权重系数。这个系数如同一把无形的尺子,衡量着你的设备“干活”的能力。一台高性能的电脑,其CPU、内存、网络带宽远胜于一台老旧的低端手机,因此在相同时间内,前者能处理的任务(如广告渲染、数据缓存、分布式计算)更多,其权重系数自然更高,产生的点数也就呈几何级数增长。这就解释了为什么用不同设备挂机,收益天差地别。除此之外,任务活跃度是另一个关键变量。平台会不定期推送一些微任务,如点击观看广告、下载试用应用、参与问卷调查等。这些任务为平台带来了直接的广告收入和用户数据,因此完成它们会获得远超基础挂机的“活跃奖励点数”。这种设计巧妙地将用户的被动挂机与主动参与结合起来,构成了一个完整的点数获取闭环:点数 = 基础时长贡献 × 设备权重 + 任务活跃奖励。

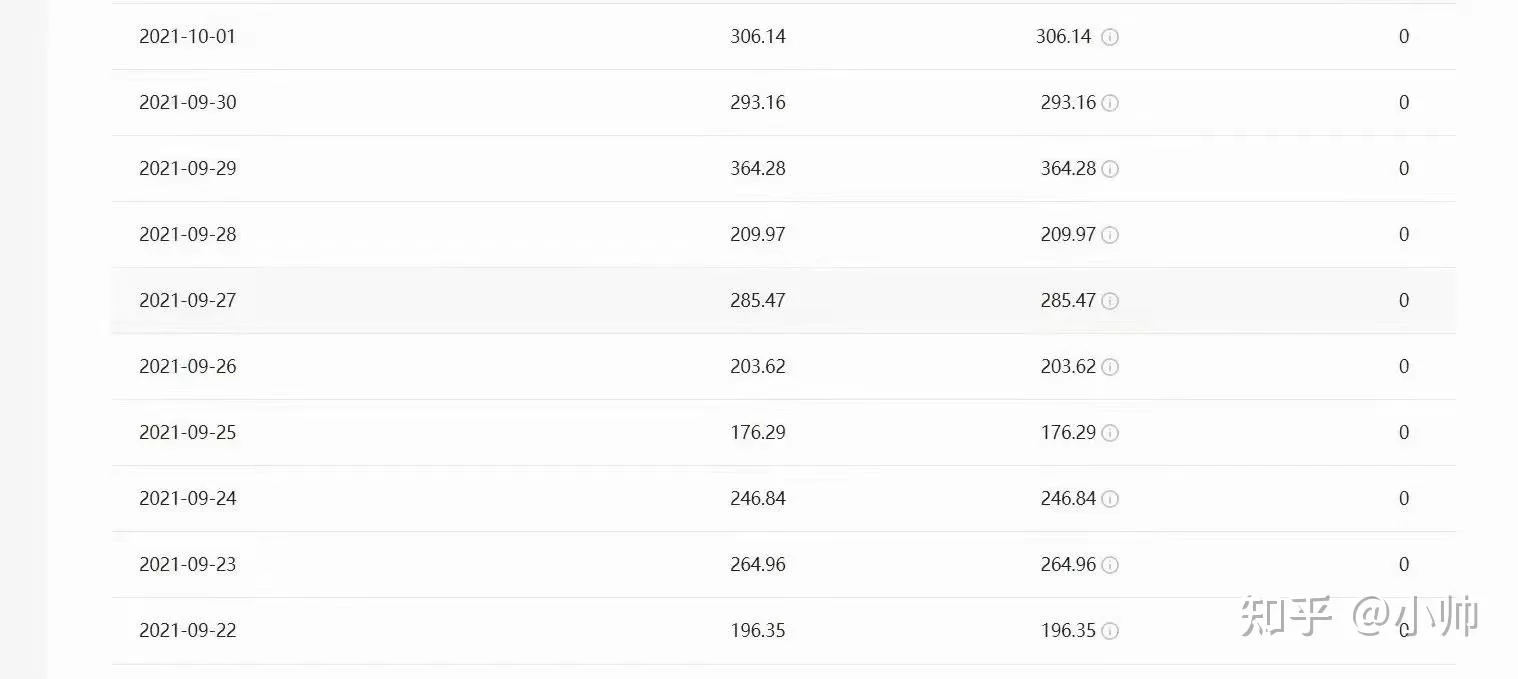

当点数在账户里累积起来,用户最关心的便是其兑换价值,即“一天能赚多少钱”。这里存在一个常见的认知误区:点数不等于钱。点数是平台内部的一种“代币”,其与法定货币(如人民币)的兑换比率是浮动的。这个比率由平台的盈利能力、广告商的投入预算、市场竞争格局以及平台的运营策略共同决定。通常,平台会设定一个基础的兑换比例,例如10000点数兑换1元人民币。但这只是一个参考值。在平台推广期或广告商投放旺季,为了激励用户,平台可能会临时提高兑换比例或推出“双倍积分卡”之类的活动,此时点数的“含金量”就更高。反之,当市场饱和或平台资金紧张时,兑换门槛可能会无形中提高。我们可以进行一个粗略的估算:假设一部中等配置的安卓手机,在稳定Wi-Fi环境下24小时不间断挂机,平均每日可获得约5000点基础点数,加上偶尔完成微任务获得2000-3000点,总计约8000点。若按10000:1的兑换比,日收益约为0.8元。而一台性能不错的台式电脑,同等条件下可能日入2-3元。这组数据清晰地告诉我们,赚友挂机本质上是一种边际收益极低的“数字零工”,指望它带来可观的收入是不现实的。

既然基础收益有限,那么是否存在提升收益的技巧呢?答案是肯定的,但需要精细化运营。首先是硬件的优化组合。与其用主力手机挂机影响日常使用,不如挖掘闲置的旧手机、平板或电脑。多设备并行是提升总收益最直接的方式,但需确保每个设备的权重尚可,避免一台“老爷机”耗费了大量电费却产出寥寥。其次是网络环境的稳定性。一个稳定、高速的Wi-Fi网络是挂机的生命线,它能保证任务数据流畅传输,减少因网络中断导致的点数损失。再次,要深入研究平台的任务机制。将“赚友”当作一个轻度游戏来玩,每日签到、按时领取阶段性奖励、优先完成高积分任务,这些看似微不足道的行为,日积月累下来,能让你的总收益提升20%甚至更多。最后,保持软件环境的“纯净”。定期清理后台程序,为“赚友”应用开启高性能模式,确保其能最大限度地调动系统资源,从而获得更高的设备权重评分。这些技巧的核心在于:用最小的额外成本,最大化每一个单位时间内的产出效率。

然而,在探讨如何“赚”之前,我们必须清醒地认识到这类项目内在的风险与挑战。首当其冲的是平台信用风险。市面上各类挂机软件鱼龙混杂,许多小型平台可能因为资金链断裂、合规问题或单纯的恶意跑路,导致用户辛苦积攒的点数一夜之间化为乌有。其次,是隐私与安全风险。这类应用需要获取较高的设备权限,理论上具备收集用户信息的能力。虽然正规平台会承诺保护用户隐私,但无法完全杜绝数据泄露或被滥用的可能性。用户在贡献闲置资源的同时,也在贡献自己的部分数字足迹。再者,是收益天花板极低且不可持续。随着参与人数的增多,平台为了控制成本,会逐步下调点数产出或兑换比例,这使得早期参与者或许能分到一杯羹,而后期入局者往往连电费成本都难以覆盖。最后,是机会成本的考量。为了维护多设备挂机所耗费的时间与精力,是否可以投入到更有价值的技能学习或工作中?这是一种无形但真实存在的损失。

从更宏观的视角看,赚友挂机模式是“注意力经济”与“共享经济”在移动互联网时代的一种微观体现。它将亿万用户碎片化的、闲置的设备算力、网络带宽和注意力资源,通过一个平台进行聚合,再打包出售给有需求的广告商、数据公司或研究机构,平台从中赚取差价,再将一部分收益返还给资源提供者(即用户)。这个模式本身具有商业上的合理性,它精准地切入了大众“变废为宝”的心理需求。但其未来发展,正面临着日益收紧的监管环境和用户日益觉醒的隐私意识。未来,只有那些真正合规、透明、能为用户提供稳定价值,并且能有效利用闲置资源进行有意义计算(如科研分布式计算)的平台,才能在这片红海中走得更远。对于用户而言,将其视为一种有趣的科技体验,一种对数字经济的浅度参与,或许比把它当作一个稳定的“赚钱”工具,心态上会更加健康与从容。

屏幕上跳动的数字,是数字时代里一缕微弱却真实的光。它或许无法照亮财富自由的道路,却像海滩上一枚小小的贝壳,提醒着我们技术浪潮下个体价值的多样性与可能性。其真正的价值,或许不在于最终兑换了多少人民币,而在于它引发了我们对于时间、资源、隐私与价值本身的重新思考。在这场由代码和流量构成的宏大游戏中,我们既是参与者,也是观察者,用一种近乎禅意的方式,体验着技术赋予生活的全新维度。