赚赚兔赚钱是真的吗?赚赚app靠谱不靠谱?

当“赚赚兔赚钱是真的吗”以及“赚赚app靠谱不靠谱”这类疑问在网络上频繁出现时,它实际上折射出了一个更深层的社会现象:在数字经济的浪潮下,普通人对于利用碎片化时间创造额外价值的渴望与焦虑。这款所谓的赚赚app,以及市面上成百上千个与其类似的应用,它们的存在并非空穴来风,而是精准地切入了市场的某个特定需求点。然而,要真正回答其真伪与可靠性的问题,我们不能仅仅停留在“能提现”或“不能提现”的浅层判断,而必须深入其内部运作的商业逻辑,进行一次彻底的解剖。

首先,我们必须理解这类手机赚钱软件的基本原理。其核心模式可以概括为一个三方价值链:“用户时间/数据-平台方-广告主”。用户在赚赚app上花费时间观看视频、玩游戏、完成问卷,本质上是在向平台出售自己的“注意力”这一宝贵资源。平台方则将这些海量的用户注意力打包,以广告展示、用户画像数据等形式,出售给有推广需求的广告主。广告主为此支付费用,构成了平台的主要收入来源。在这个过程中,平台方会从广告收入中切出一小部分,以现金或红包的形式返还给用户,以此作为激励,维持用户活跃度,形成一个看似“双赢”的循环。因此,从技术上讲,“赚赚兔赚钱是真的”这句话在某种程度上是成立的——它确实会为用户的某些行为提供金钱奖励。但这背后隐藏的关键问题是,用户付出的时间成本与获得的金钱回报之间,是否存在着对等的关系。

答案往往是否定的。这类App的盈利设计,往往建立在对用户心理的精准把握之上。它们通过设置极低的单次任务奖励(例如看一个视频奖励几分钱),并辅以不断弹出的红包、进度条和升级提示,制造一种“持续赚钱”的幻觉。这种基于“间歇性强化”的心理机制,与赌博的成瘾性原理有异曲同工之妙,极易让用户沉溺其中,忽略了时间的流逝。更值得关注的是其高提现门槛设计。许多用户会发现,前期赚取金额相对容易,但随着账户余额的增长,提现的门槛会陡然提高,例如需要达到30元、50元甚至100元才能提现,而后期赚取速度会显著变慢。这背后是平台精明的算法控制,旨在让大部分用户在接近提现门槛时因耗时过长而放弃,平台则无需支付任何成本,却已经获得了用户贡献的全部流量价值。所以,即便有用户最终能够成功提现,其平均时薪也可能远低于法定最低工资标准,这本质上是一种用极度廉价的“数字计件工”模式来收割用户注意力的行为。

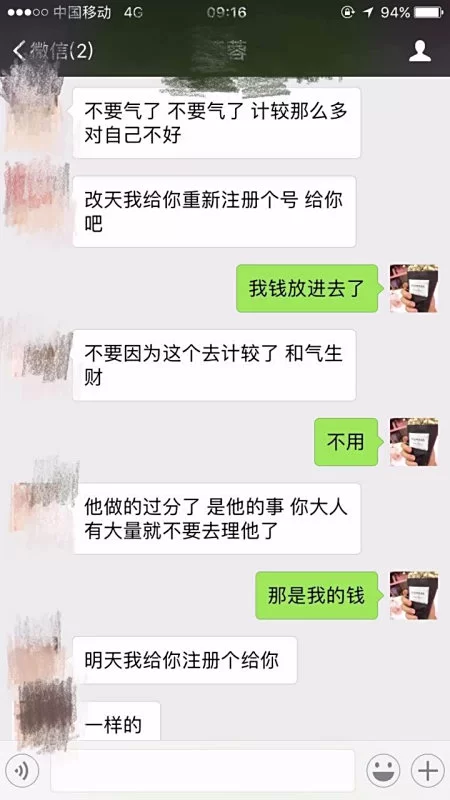

那么,“赚赚app靠谱不靠谱”?这个问题需要从风险维度来审视。其最大的风险点在于个人隐私与数据安全。为了注册和使用这类App,用户往往需要授权获取手机号、地理位置、设备信息甚至社交关系等敏感权限。这些数据一旦被平台收集,其用途的透明度极低。部分不法的平台可能会将用户数据打包出售给第三方,用于电信诈骗、精准营销等黑色产业链,给用户带来潜在的骚扰和财产损失。此外,部分应用本身可能捆绑恶意代码或病毒,威胁到用户的设备安全。其次,是机会成本的风险。用户将大量时间投入到这种低效的“赚钱”活动中,就失去了将这些时间用于学习新技能、提升自我、陪伴家人或从事更有价值副业的机会。这是一种隐形的、却更为巨大的损失。最后,还存在法律与道德风险。一些App为了吸引更多用户,会诱导用户进行“拉人头”式的推广,发展下线,其模式极易触及传销的法律红线。

从行业趋势来看,这类“看视频赚钱”的App正呈现出新的变化。一方面,随着监管的加强和用户认知的提升,纯靠广告分成模式的粗放式App生存空间被不断挤压。另一方面,它们正在与电商、社交等领域进行更深度的融合。例如,将看视频获得的奖励转化为特定商品的优惠券或购物抵用金,试图将流量引导至自身的电商闭环中;或者引入社交裂变玩法,鼓励用户分享、组队,将用户的社交关系也变现为平台的流量资产。这种模式虽然在一定程度上提升了用户的“获得感”,但其收割用户注意力和数据价值的本质并未改变,只是手段变得更加隐蔽和复杂。

面对赚赚兔及其同类产品,用户最需要建立的不是对快速致富的幻想,而是一种清醒的批判性思维。它不是骗局,因为它确实有支付的可能性;但它也绝不“靠谱”,因为它所构建的价值交换体系是极度不平等的。用户出让的是自己的注意力、个人数据、时间乃至部分认知能力,而换来的,仅仅是极其有限的、可能永远无法真正兑现的金钱回报。真正的价值,不在于这款App能否兑现几块钱,而在于我们能否通过审视和剖析这个过程,深刻理解自身数字资产的珍贵,学会辨别商业模式的底层逻辑,从而在纷繁复杂的数字世界中,做出真正有利于自身长远发展的明智决策。守住自己的注意力和数据,远比追逐那些屏幕上跳动的微薄数字更为重要。