兼职属于劳务派遣吗?劳务派遣平台电话哪里能查到?

在当今多元化的就业市场中,“兼职”与“劳务派遣”是两个频繁出现却又极易混淆的概念。许多人简单地认为,只要不是全职工作,都属于兼职,甚至将某些劳务派遣岗位误认为是高端兼职。这种认知上的模糊,不仅可能导致求职者在选择工作时做出错误判断,更可能使其在权益受损时无法找到正确的法律依据。因此,厘清“兼职是否属于劳务派遣”这一问题,远不止是文字游戏,它直接关系到每一位劳动者的身份界定、薪酬待遇、社会保障和法律保护。

首先,我们必须明确,兼职在绝大多数情况下不属于劳务派遣。二者最根本的区别在于法律关系结构的不同。兼职,通常指的是劳动者与用人单位之间建立的非全日制劳动关系或劳务关系。在这种模式下,劳动者直接为用人单位提供劳动,接受其管理,并直接从该单位获取报酬。如果签订了非全日制劳动合同,劳动者受《劳动合同法》的保护,享有相应权益,如按小时计酬、薪酬结算周期最长不得超过15日等。若未签订正式劳动合同,仅是临时性、一次性的劳务合作,则更倾向于民事法律中的劳务关系,双方的权利义务主要依据《民法典》中的合同编来调整。其核心特征是“两点一线”:劳动者与用人单位之间构成直接的、单一的雇佣或服务关系。

相比之下,劳务派遣则是一种更为复杂的三方关系。它涉及三个主体:劳动者、劳务派遣单位(即用人单位)以及要派单位(即用工单位)。在这个结构中,劳动者与劳务派遣单位签订劳动合同,建立正式的劳动关系,但实际工作地点和工作内容则由劳务派遣单位安排,服务于用工单位。简单来说,你的“老板”是派遣公司,但你每天“打卡”的地方是另一家公司。这种模式的核心在于“雇佣”与“使用”的分离。劳务派遣单位负责支付工资、缴纳社会保险、办理入职离职手续等法定雇主义务;而用工单位则负责提供工作岗位、进行日常管理和业绩评估。这种分离性,正是劳务派遣与包括兼职在内的直接用工模式的本质分野。因此,当你面对一个工作机会时,判断其是否为劳务派遣的关键,就在于问一句:“我的劳动合同是和谁签的?”如果答案不是你实际工作的那家公司,那么你很可能就遇到了劳务派遣。

理解了法律关系的差异后,我们还需要关注劳务派遣的法定适用范围。我国《劳动合同法》对劳务派遣岗位有严格的“三性原则”限制,即临时性、辅助性和替代性。临时性岗位是指存续时间不超过六个月的岗位;辅助性岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位;替代性岗位则是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内,可以由其他劳动者替代工作的岗位。法律之所以如此规定,是为了防止企业滥用劳务派遣形式,侵蚀标准劳动关系,损害劳动者权益。而兼职岗位,则没有如此严格的“三性”限制,其形式更加灵活,覆盖面也更广,从餐厅服务员、展会协助到项目顾问、线上撰稿人,都可以是兼职的形式。这也从侧面反映出,劳务派遣是一种受到严格规制的特殊用工形式,而兼职则是一种更为普遍和灵活的就业形态,二者在法律定位和功能上有着天壤之别。

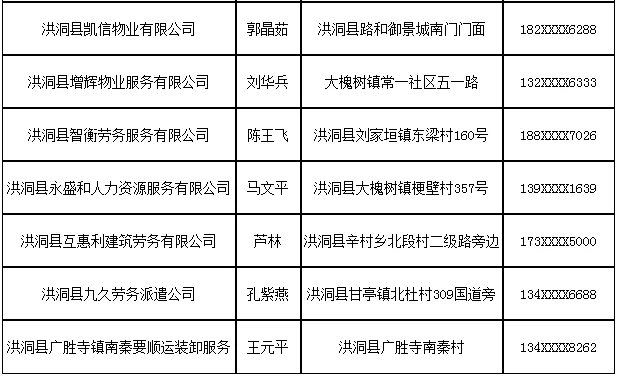

既然劳务派遣是一种特殊的、受到严格监管的用工形式,那么如何找到正规、可靠的劳务派遣平台,并查询其联系方式呢?这正是求职者需要掌握的实用技能。面对网络上五花八门的招聘信息和平台电话,保持警惕并学会核实至关重要。最权威、最可靠的查询渠道,是各地的人力资源和社会保障局(人社局)官方网站。根据法律规定,所有开展劳务派遣业务的单位,都必须获得人社部门颁发的《劳务派遣经营许可证》,并在其官网上进行备案或名录公示。求职者可以登录所在省市的人社局网站,查找“行政许可”、“公示公告”或“劳务派遣单位名录”等栏目,即可查到所有合法注册的劳务派遣公司名单。这些名单通常会包含公司名称、许可证编号、注册资本、地址等关键信息,有时甚至会提供官方联系电话。通过这种方式查询到的平台,其正规性得到了政府背书,是求职者最应该优先考虑的选择。

除了人社局官网,另一个极具价值的官方工具是“国家企业信用信息公示系统”。这是一个国家级的权威信息查询平台。在确定了心仪的劳务派遣公司名称后,可以立即在该系统中进行检索。你需要重点关注几个核心信息:第一,经营范围。必须明确包含“劳务派遣经营”或“劳务派遣服务”等相关字样;第二,注册资本。法律规定,经营劳务派遣业务的公司注册资本不得少于人民币200万元,低于这个数额的,其资质显然存疑;第三,行政处罚与经营异常记录。查看该公司是否有被政府部门处罚的记录,或是否被列入经营异常名录,这些都是判断其经营状况和信誉度的“晴雨表”。通过这种交叉验证,求职者可以极大地降低被“黑中介”或“空壳公司”欺骗的风险。至于电话号码,最可靠的来源依然是该公司在上述官方渠道或其自身官方网站上公布的信息,对于那些在招聘广告中只留个人手机号或无法核实来源的联系方式,务必保持高度警惕。

在实际求职过程中,如何辨别一个岗位究竟是兼职还是劳务派遣,需要求职者具备一定的洞察力。一些不良用人单位为了规避法律责任,可能会将劳务派遣岗位包装成“项目兼职”、“灵活用工”等更具吸引力的名义。此时,求职者必须主动出击,在面试或沟通环节直接询问关键问题:“请问我们是和贵公司直接签订劳动合同,还是和第三方劳务派遣公司签订?”“岗位的薪资结构是怎样的?社保由谁来缴纳?”对于这些问题,正规企业会给出明确、坦诚的回答。如果对方含糊其辞、回避问题,或者只强调工作内容、待遇优厚,却对签约主体和社保缴纳等核心权益问题闭口不谈,这本身就是一个危险信号。保护自身权益的第一步,就是敢于提问,并要求在书面合同中明确所有约定。无论是兼职还是劳务派遣,一份权责清晰的书面协议都是你最坚实的法律盾牌。

归根结底,兼职与劳务派遣的界限,是劳动者权益保护意识的一面镜子。在一个日益强调灵活性和自主性的时代,工作形式的多样化为我们提供了更多选择,但同时也带来了新的挑战。理解“兼职属于什么法律关系”,掌握“劳务派遣平台怎么找”,学会“如何辨别正规劳务派遣”,这些知识不再是人力资源专业人士的专利,而是每一位现代职场人必备的生存技能。它要求我们不再仅仅被动地接受工作机会,而是主动地去审视、去甄别、去选择。这种转变,意味着从单纯的求职者,向一个具备法律素养和风险防范意识的成熟劳动者的进化。当每一位劳动者都能清晰地分辨出不同用工模式的差异,并据此维护自己的正当权益时,整个劳动力市场才能朝着更加健康、透明和有序的方向发展。这不仅是个人层面的自我保护,更是推动社会用工环境进步的集体力量。