上班期间能做哪些兼职?员工兼职怎么处理?

当代职场,个人价值实现的多元化需求与单一雇佣关系之间的张力日益显现,使得“上班期间做兼职”从一个隐秘话题演变为公开探讨的职场现象。这不仅牵动着每一位渴望增加收入或拓展能力的职场人的神经,也考验着企业管理者的智慧与胸怀。探讨这一议题,需要跳出简单的“对与错”二元论,深入其背后的动因、边界与共生之道。

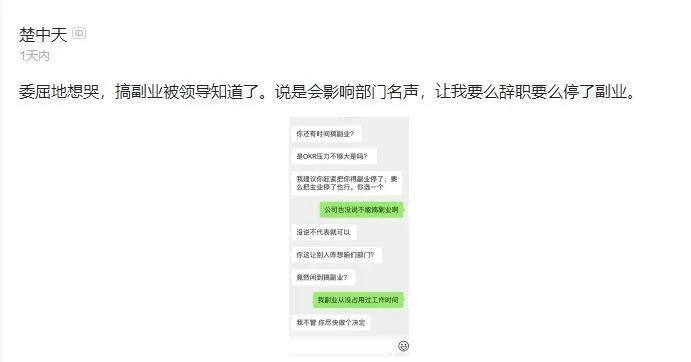

员工视角:在灰色地带寻找价值增量

对于员工而言,萌生在上班期间从事兼职的念头,其背后往往交织着经济压力、职业焦虑与自我驱动的复杂情绪。这并非单纯的“好逸恶劳”,而是在现有薪资结构无法满足生活所需或职业发展遭遇天花板时,一种主动寻求突破的尝试。 关键在于,如何界定“上班期间”这一模糊概念。若将其理解为物理意义上的“在办公室的八小时”,那么利用午休、工作间隙等“碎片化时间”处理一些无需高度专注的线上任务,似乎情有可原。例如,进行一些知识付费内容的梳理、回复非紧急的咨询邮件、运营个人社交媒体账号等,这些活动具有低打扰、高灵活性的特点。

然而,当探讨“上班时间搞副业怎么不被发现”时,问题的核心便从“时间管理”滑向了“风险规避”。这需要极高的自律性与对主业的绝对忠诚。真正的“不被发现”,并非指娴熟地切换屏幕、掩人耳目,而是指兼职行为未对本职工作造成任何实质性负面影响——工作成果依然出色,响应速度依然及时,团队协作依然顺畅。一旦副业的精力投入侵蚀了主业的心力,哪怕表面伪装得天衣无缝,工作质量的下滑、创意的枯竭、注意力的分散,终将成为无法掩饰的“马脚”。因此,聪明的职场人会将副业选择在与主业技能互补或关联度低的领域,如设计师利用业余时间接稿,程序员开发小程序,这不仅实现了技能的复利增长,也最大程度避免了业务冲突与精力透支。

企业立场:从围堵到疏导的管理智慧

面对员工兼职这一普遍现象,企业若采取“一刀切”的严令禁止,往往会陷入“防不胜防”的困境,甚至在某种程度上扼杀了员工的创造力与积极性。现代企业治理的精髓,在于如何平衡组织利益与个体发展。因此,“公司如何处理员工兼职”便成了一道管理艺术的考题。与其被动地猜忌与排查,不如主动地建立一个清晰、透明的规则框架。

一个成熟的员工副业管理制度,应当是引导而非压制。其核心要素应包括:第一,申报机制。鼓励员工主动报备其副业情况,企业则根据副业性质进行评估,判断其是否与公司业务构成竞争关系,是否会带来利益冲突或商业机密泄露的风险。第二,明确禁区。以书面形式明确规定,严禁员工利用公司的设备、信息、资源(包括但不限于办公电脑、网络、客户数据、商业秘密)从事任何形式的兼职活动。第三,绩效绑定。将本职工作的绩效表现作为能否持续从事副业的“硬指标”,一旦主业出现下滑,企业有权要求其暂停副业。第四,责任划分。清晰界定员工在兼职行为中因个人原因导致的法律责任或经济纠纷,与公司无关,建立一道“防火墙”。通过制度化的方式,企业将兼职行为从“地下”引至“地上”,变不确定的风险为可控的管理范畴,这本身就是一种格局与自信的体现。

法律边界:权利与义务的平衡木

从法律层面审视,“做副业不违反劳动法”并非一个绝对命题,而是一个有条件的判断。我国《劳动合同法》并未明文禁止劳动者兼职,但附加了严格的前提。首先,兼职不能影响对本职工作任务的完成。这是最基本的原则,如果因兼职导致经常迟到早退、工作任务无法保质保量完成,单位有权依据规章制度进行处理。其次,兼职不能对完成本单位的工作任务造成严重影响。即便本职工作勉强完成,但如果兼职导致员工精力耗尽,长期处于疲劳状态,工作效率和质量大打折扣,同样可被视为“严重影响”。

更重要的是,当员工兼职的单位与原单位存在业务竞争关系时,就可能触及“竞业限制”的红线。对于负有保密义务的高级管理人员、高级技术人员和其他核心员工,企业通常会签订竞业限制协议。在这种情况下,从事与原业务相冲突的兼职,将构成违约,需承担相应的法律责任。因此,法律的逻辑是:在不损害用人单位合法权益的前提下,劳动者拥有利用业余时间从事第二职业的自由。它像一座平衡木,一端是劳动者的个人发展权,另一端是用人单位的合法经营权益,任何一端的过度越界都会导致失衡。员工在选择兼职前,务必仔细阅读劳动合同中的相关条款,评估其中的法律风险。

潜在风险:看不见的成本与代价

抛开被发现、被处罚的直接风险不谈,“利用上班时间做兼职的风险”更多体现在那些不易察觉的隐性成本上。首当其冲的是职业倦怠与身心健康的透支。人的精力是有限的,长期“一心二用”相当于让大脑持续处于多任务切换状态,这不仅会降低工作效率,更容易引发焦虑、失眠等健康问题。最终,副业带来的微薄收益,可能远不及支付的医疗成本与职业停滞的代价。

其次,是个人品牌与信誉的损耗。在一个高度互联的职场生态中,一个人的专业口碑是其最宝贵的资产。如果因副业分心而在本职工作中频频出错,或是在同事、领导面前表现出精神不济、心不在焉的状态,即便无人点破,其在团队中的信任度与专业形象也会大打折扣。这种无形的损失,将在未来的晋升、加薪、重要项目分配等关键时刻显现出来。更深远的风险在于,它可能形成一种“机会成本陷阱”。那些投入在副业上的时间与精力,本可以用来深化主业技能、学习前沿知识、拓展行业人脉,这些才是构建长期职业竞争力的核心。短期的现金收入,可能恰恰是以牺牲未来的成长空间为代价。

共生的未来:重塑职场契约关系

这场关于工作边界的讨论,最终指向的是现代职场契约关系的重塑。僵化的、以时间和地点为唯一衡量标准的雇佣模式,正逐渐让位于更加灵活、注重成果与价值共创的合作关系。对于员工,兼职不应是逃避主业的“避难所”,而应是提升综合能力、实现个人价值的“试验田”。对于企业,与其视兼职为洪水猛兽,不如思考如何通过更有竞争力的薪酬体系、更广阔的职业发展通道、更人性化的工作安排,来增强员工的归属感与敬业度,让员工觉得“没必要”或“不值得”去分心他顾。最终,这场关于工作边界的讨论,或许正推动着我们重新定义何为真正的职业忠诚——它不再是单向的、机械的服从,而是一种基于价值共创、相互尊重与共同成长的动态平衡。