兼职骗术有哪些?网络诈骗手段快递积分兑换要警惕!

手机屏幕上又一条“快递”短信弹了出来,提醒你有一份积分即将过期,点击链接便可兑换一份精美礼品。这样的场景,对如今的我们而言再熟悉不过。然而,在这看似寻常的“福利”背后,却可能潜藏着一个精心布置的陷阱。当我们的注意力被“日结高薪”、“轻松上手”的网络兼职广告吸引时,当我们为“免费”的小家电而心动时,一场围绕个人信息与财产安全的围猎已然开始。这场围猎的主角,正是两种当前极为高发的网络诈骗手段:披着快递外衣的积分兑换骗局,以及以“兼职刷单”为名的财富幻象。理解它们的运作逻辑,不仅是保护自己的需要,更是在这个数字时代生存的必备技能。

披着羊皮的狼:快递短信积分兑换骗局的精准围猎

“快递积分兑换骗局”之所以成功率高,在于它巧妙地利用了几个关键心理因素:信任、惯性以及贪小便宜的心理。首先,短信开头往往会准确无误地报出你的姓氏,甚至是你近期某个快递单号的部分信息,这瞬间击穿了人们的初步防线。*“我的信息怎么被他们知道的?”*这一瞬间的疑惑,很快就会被“官方”、“快递公司”、“积分过期”等看似权威的词汇所压制。大多数人对快递公司的业务流程并不完全熟悉,对于“积分”这类概念也模糊不清,这种信息不对等,为骗子创造了绝佳的伪装空间。

骗局的第二步,是构建一个高度仿真的“官方网站”。你点击链接后进入的网页,其布局、Logo、配色都与真实的快递公司官网或电商平台极为相似。域名上可能只是细微的差别,比如用“.cn”替代“.com.cn”,或者用一个难以察觉的字母替换。这种“高仿”页面旨在让你放松警惕,信以为真。页面上展示的礼品——电饭煲、空气炸锅、品牌吹风机——都具有足够的吸引力,且标注着“仅需支付19元邮费”或“积分+邮费”即可领取。这个“邮费”数额设计得极为精妙,它低到足以让大多数人忽略风险,觉得即便被骗,损失也无伤大雅。

然而,这正是整个骗局的“投石问路”。当你输入收货地址、电话,并准备支付那笔看似微不足道的邮费时,危险才真正降临。这个支付过程,绝非仅仅划走19元那么简单。在背后,你的支付信息、手机设备信息、甚至地理位置信息都可能被后台记录。更狡猾的骗术在于,支付成功后,页面会提示你“订单异常”或“系统卡顿”,要求你“添加客服微信”或“下载某APP”进行处理。一旦你跨出了这一步,就等于主动走进了骗子为你准备的下一个,也是更深层次的陷阱——刷单、投资或杀猪盘骗局。快递积分兑换,本质上是一场成本极低的“流量筛选”。骗子通过小额“邮费”筛选出了那些警惕性低、愿意尝试陌生链接和支付的用户,这些“优质潜在受害者”将被精准地推送给更专业的诈骗团伙进行二次“收割”。你失去的,将远不止19元。

“日入斗金”的幻象:网络兼职刷单的致命诱惑

如果说快递积分骗局是“引蛇出洞”,那么网络兼职刷单就是“请君入瓮”。这种骗术堪称网络诈骗领域的“常青树”,尽管被反复曝光,却依然能精准地捕获大量受害者,尤其是学生、宝妈和待业人员。其核心魅力在于直击人性的弱点:对轻松赚钱的渴望和对现状的不满。

刷单骗局的剧本通常分为三个阶段。第一阶段是“小额返利,建立信任”。你通过广告、群聊或上述的积分骗局“引流”接触到骗子后,会被要求完成一些极为简单的任务,比如给某个短视频点赞、关注某个公众号、给商品刷好评。完成之后,对方会立即通过微信或支付宝返还你本金,并支付一笔小额的佣金,通常是5到10元。这个过程迅速、直接,让你切实体会到“动动手指就赚钱”的快感。骗子会用“这是第一单的佣金,继续做有大单”之类的话语来鼓励你,为你描绘一幅“月入过万”的美好蓝图。

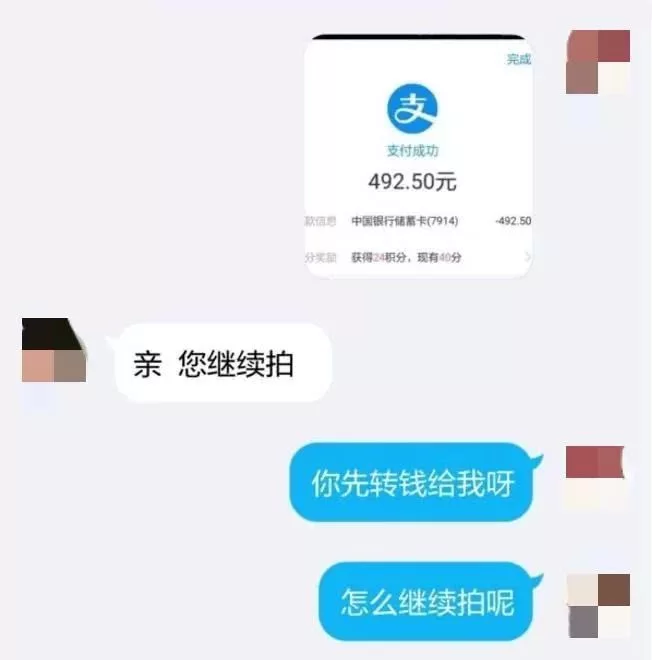

第二阶段,是“诱之以利,加大投入”。在你完全信任对方后,真正的“任务”开始了。骗子会推出所谓的“联单任务”或“垫付任务”,即你需要自己先垫付商品本金去拍下指定的商品,任务完成后,系统会将本金和更高比例的佣金一并返还。这些任务通常从几百元开始,返利也确实能及时到账,让你的贪欲进一步膨胀。此时,你已经深信不疑,将这个“兼职”视为一个可靠的赚钱渠道。

第三阶段,也是最致命的阶段——“系统冻结,连环设套”。当你接手几千甚至上万的大额任务并完成支付后,问题出现了。系统会提示你“任务超时”、“操作失误”或“账户被冻结”,需要完成“同等金额的修复单”或“加倍任务”才能解冻提现。这正是整个骗局的精髓所在。骗子精准地拿捏住了人性中的“沉没成本谬误”——因为已经投入了大量资金,人们不甘心就此放弃,只能选择继续投钱,试图“捞回本钱”。而每一次的“修复”,都意味着一个更大的陷阱。最终,在投入了全部积蓄甚至贷款后,受害者才幡然醒悟,但为时已晚,骗子早已携款消失。

骗术的融合与进化:从“引流”到“收割”的无缝衔接

孤立地看待这两种骗术是远远不够的。在现代网络诈骗产业链中,它们早已不是孤立的个体,而是分工明确、环环相扣的生态系统。快递积分兑换、冒充客服注销账户、ETC认证失效等短信骗局,扮演的是“前端引流”的角色。它们如同渔网,广泛撒向海量用户,目的不是一次性的小额诈骗,而是筛选出那些防范意识薄弱、具有特定行为模式的“鱼”。

这些被筛选出来的“潜在受害者”的信息,会被迅速打包,流转到产业链的“中端”——即刷单、投资、赌博等诈骗团伙手中。这些团伙拥有更专业的“话术剧本”、更逼真的虚假平台和更熟练的心理操控技巧。他们接手后,便开始进行“后端收割”。这种“引流-转化-收割”的模式,使得诈骗效率大大提高,也让普通用户防不胜防。你可能只是因为好奇点开了一个链接,却不知自己已经被“标价出售”,成为下一个目标。

因此,如何识别新型网络诈骗手段,关键在于理解其背后的商业逻辑。任何要求你脱离官方平台进行交易、任何需要你先行垫付资金的“兼职”、任何以“免费”为诱饵却要求你支付各种费用的行为,都应被划入最高警戒线。骗术的形态会不断翻新,从“刷单”到“点赞员”,从“积分兑换”到“ETC认证”,但其内核——利用信息差和人性弱点进行欺诈——从未改变。

构筑心理防线:一份实用的兼职诈骗防范指南

面对日益智能化、产业化的诈骗攻势,我们需要的不仅是事后补救,更是一套强大的事前防御体系。这份兼职诈骗防范指南,旨在帮助你构筑起坚实的心理防线。

首先,建立“官方渠道唯一”原则。任何自称是客服、快递员、平台工作人员的信息,只要涉及到索要个人信息、要求点击链接或引导转账,一律不要相信。正确的做法是,挂断电话,删除短信,然后自己通过官方APP、官网或拨打公开的官方客服电话去核实。主动权必须掌握在自己手中。

其次,坚守“零垫付”底线。这是防范所有兼职诈骗的铁律。凡是需要你先掏钱的兼职,无论对方以何种名义(保证金、培训费、垫付本金),都请立刻终止接触。正规的兼职,是付出劳动获取报酬,绝不存在需要自己倒贴钱的道理。

再者,警惕“高回报”的诱惑。请永远记住经济学的基本常识:风险与回报成正比。一个宣称“无风险、高回报、日入斗金”的项目,其本身就是最大的风险。当收益高到不合常理时,它背后隐藏的必然是陷阱。

最后,保护个人隐私,拒绝分享。你的身份证照片、银行卡号、密码、验证码,是个人信息的最后一道防线。在任何情况下,都不要将这些信息透露给他人。同时,对于各类需要授权的APP,要仔细阅读其权限请求,非必要不授权。在社交媒体上,也要避免过多暴露自己的个人信息,不给骗子提供“精准围猎”的弹药。

在信息的洪流中,每个人都是自己的第一道防线。骗术的剧本或许会更新,但人性的贪婪与恐惧却是永恒的破绽。保持清醒的头脑,对异常信息保持天然的警觉,不因小利而失大义,不因幻想而弃理性,这不仅是财产安全的保卫战,更是我们在数字时代保持独立人格与清醒心智的一场修行。当足够多的人都能识破并抵制这些骗局时,网络空间这片土壤,才会让诈骗的毒草无处生根。