专职律师能兼职吗?兼职和专职律师有啥区别?

“专职”二字,对律师而言,究竟意味着什么?是一份与律所签署的、具有排他性的劳动契约,一种全身心投入的法律服务者身份,还是一道不可逾越的职业红线?这个问题,不仅萦绕在每一位法科生的心头,也时常在执业律师的深夜里泛起涟漪。要回答“专职律师能兼职吗?”,我们不能简单地用“能”或“不能”来概括,而必须深入其背后的法律逻辑、行业生态与个人价值选择之中。

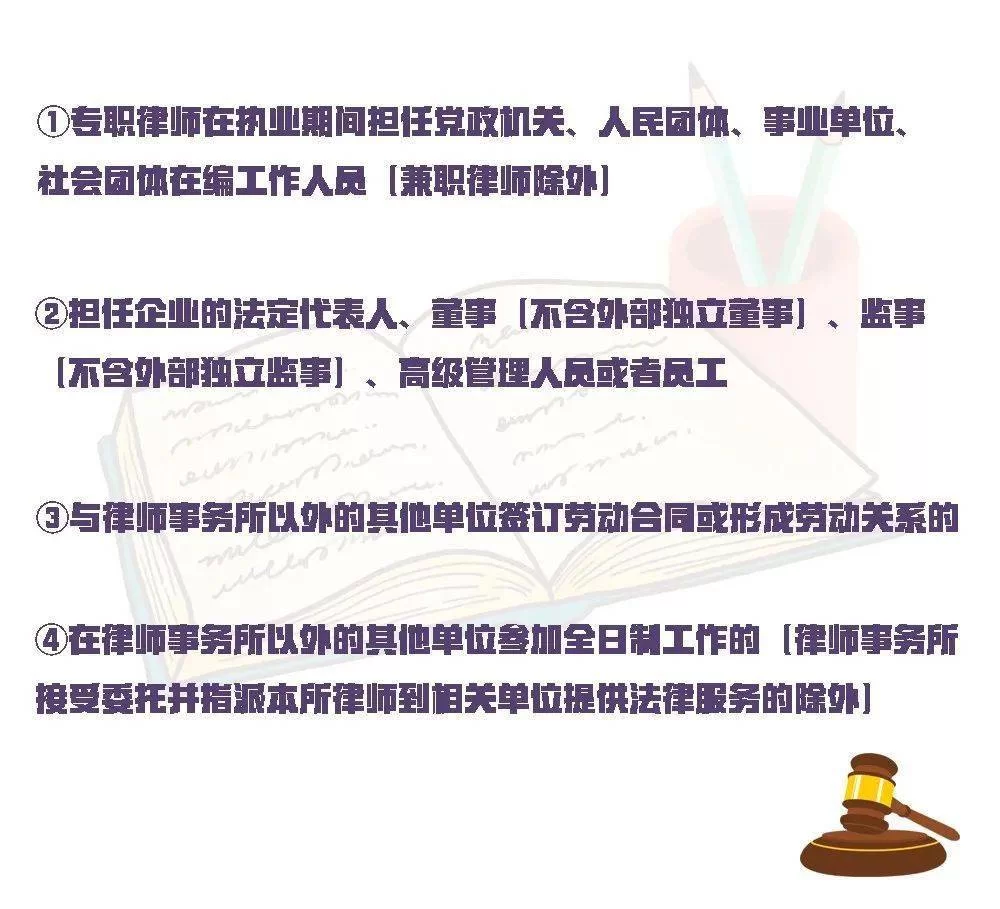

首先,从法律的刚性约束来看,答案倾向于“不能”,但并非绝对。我国《律师法》以及中华全国律师协会发布的《律师执业管理办法》中,都明确要求律师应当“专职执业”。例如,《律师执业管理办法》第四十七条规定:“律师只能在一个律师事务所执业。”这背后的立法精神,在于确保律师能够集中全部精力为当事人提供最优质、最可靠的法律服务,避免因精力分散或利益冲突而损害当事人权益,维护律师行业的整体公信力。这里的“兼职”,通常指的是从事与律师业务无关、甚至可能产生利益冲突的第二职业。比如,一边在律所处理案件,一边又开公司做商业贸易,这显然是法律所禁止的。然而,法律的禁区并非密不透风。如果所谓的“兼职”是律师专业能力的延伸和知识价值的再创造,例如在大学法学院兼任教职、撰写专业法律书籍、开办法律知识讲座、参与公益性普法活动等,这些行为不仅不被视为违规,反而受到鼓励,因为它们有助于提升整个社会的法治水平。因此,讨论“律师从事第二职业的合规性”,关键在于甄别该职业是否与律师身份产生冲突,是否背离了对当事人的忠诚义务。

理解了法律的边界,我们才能真正看清“兼职律师和专职律师的区别”这一核心议题。这种区别远不止字面上的“全职”与“兼职”,它是一种系统性的、深层次的职业形态差异。

其一,在于身份烙印与归属感。 专职律师,其职业生涯与所在的律师事务所紧密捆绑。他们的社保、人事档案、业务推广、乃至职业声誉,都与律所这个平台息息相关。这种深度绑定带来了强烈的归属感和团队支持,但也意味着必须遵循律所的管理文化与业务分配逻辑。而兼职律师,其身份往往更为多元。他们可能是法学教授、退休法官、企业法务或其他领域的专家。律师执业对他们而言,更像是其主业的实践延伸或智力补充。他们的归属感更多指向其本职单位,律所则更像一个施展专业技能的“接口”或“窗口”。

其二,在于时间与精力的分配模式。 专职律师的时间几乎完全被工作填满,对接客户、研究案情、撰写文书、开庭应诉、市场拓展……每一项都需要全身心投入。他们的工作强度大,生活与工作的边界时常模糊。而兼职律师则需要在不同角色间进行“精力切换”。他们必须巧妙地平衡主业与律师业务的时间冲突,这对个人的时间管理能力提出了极高的要求。这种切换既是挑战,也是一种调剂,使得他们的职业生活可能呈现出比专职律师更多元的色彩。

其三,在于责任承担与风险压力。 专职律师通常需要对自己的案件成果负责到底,并且可能需要分担律所的运营成本与风险,尤其是在提成制或公司化管理的律所中。他们的收入与业绩直接挂钩,因此承受着巨大的业务压力。兼职律师由于通常有稳定的本职收入作为保障,其经济压力相对较小,执业风险也更多地集中在具体承办的案件本身,较少涉及律所的管理层面。

其四,在于职业发展路径的殊途。 专职律师的发展路径相对清晰:从实习律师到执业律师,逐步成长为资深律师、合伙人,甚至开设自己的律师事务所。这条路径以业务量、专业能力和行业声望为核心驱动力。而兼职律师的职业发展则呈现出“双轨并行”或“相互促进”的特点。一位法学教授可以通过律师实践丰富教学案例,提升学术研究的现实关照度;而律师实务经验又能反哺其理论深度,使其在学术界获得更高的地位。他们的职业价值,往往体现在主业与副业的良性互动上。

面对如此迥异的职业模式,律师该如何进行“律师执业模式选择”?这并非一个一蹴而就的答案,而是基于个人特质、职业阶段和人生目标的动态决策过程。

对于初出茅庐的年轻律师,笔者强烈建议从专职做起。法律是一门实践的技艺,需要通过海量案件的磨砺才能形成敏锐的“法感”和娴熟的办案技巧。专职环境提供的系统性训练、导师指导和团队协作,是任何兼职模式都无法替代的“基本功训练营”。在这个阶段,心无旁骛地深耕专业,是构筑未来职业生涯高楼的基石。过早地追求“兼职”,极易导致精力分散,浅尝辄止,最终可能“样样通,样样松”。

对于已经在某一领域深耕多年的资深律师,则可以考虑“专职律师转兼职律师的条件”是否成熟。当他们已经在专业上建立了相当高的壁垒和声誉,当他们的个人品牌足以独立吸引案源,当他们对财富的追求让位于对知识传承、学术研究或生活方式的向往时,转向兼职模式便成为一种理性的选择。例如,一位资深的知识产权律师,可能会选择成为某高校的兼职教授,将自己多年的实战经验系统化、理论化,惠及更多后辈。这种转变,是职业价值的升华,而非退缩。

对于那些本身就身处法律相关领域的专业人士,如学者、前法官、前检察官等,成为兼职律师是连接理论与实践的绝佳桥梁。它能够让冰冷的法律条文在鲜活案例中焕发生机,也能让司法实践的智慧沉淀为理论研究的养分。这种跨界融合,对于推动整个法治体系的完善,具有不可估量的价值。

当下的法律行业,正悄然发生着变革。法律科技的兴起,使得律师的工作方式更加灵活;社会对法律服务的需求日益细分、个性化,也为“专家型”兼职律师提供了广阔的舞台。未来,律师的职业形态或许会更加多元,不再仅仅是“专职”与“兼职”的二元对立,而是会涌现出更多介于两者之间的“混合模式”。但无论形式如何变化,有些内核是永恒不变的。那就是对客户的忠诚、对法律的敬畏、对事实的尊重,以及那份追求公平正义的初心。

归根结底,专职与兼职之分,并非优劣之判,而是职业坐标的选择。它定义的不是律师能力的边界,而是其价值实现路径的独特轨迹。在这条轨迹上,唯一不变的航标,是那份对法治的信仰和对当事人的责任。每一位法律人,都应审视内心,找到那条最能安放自己激情与才华的道路,并坚定地走下去。