业余兼职时间灵活包吃吗?超四小时算违法吗?

关于“业余兼职时间灵活包吃吗”以及“超四小时算违法吗”的疑问,几乎是每一位寻求灵活用工的求职者心中挥之不去的疑虑。这两个问题,一个关乎实际福利,一个触及法律红线,其背后反映的是对非标准劳动关系下自身权益的深切关注。要厘清这些问题,我们需要从实际操作的福利细节、国家法律的明文规定以及特定群体的权益保护等多个维度进行系统性拆解,从而构建一个清晰、可靠的认知框架,让每一位兼职者都能在灵活就业的道路上走得更稳、更安心。

首先,我们来解析“灵活时间兼职包吃吗”这一现实问题。答案是:这并非法定福利,而是一种常见的、极具吸引力的企业激励手段。在餐饮、零售、仓储、部分服务业等领域,提供工作餐是相当普遍的现象。对于雇主而言,提供一顿或两顿工作餐,其成本远低于直接提升同等金额的薪酬,却能显著提升岗位的吸引力,尤其是在生活成本较高的一二线城市。这不仅解决了员工的后顾之忧,节省了其通勤与用餐的时间与金钱成本,更能在无形中增强员工的归属感和工作满意度,降低人员流动性。对于求职者来说,“包吃”意味着实际收入的增加和生活便利性的提升。然而,需要注意的是,这项福利应当在面试或入职沟通时予以明确,并尽可能在劳务协议或口头约定中确认。求职者应主动询问餐食的标准、形式(是食堂、餐补还是固定工作餐)以及提供时间,避免入职后产生不必要的误解。一份清晰明确的约定,是保障自身获得这项福利的基础,也是衡量一个雇主是否规范、诚信的初步试金石。

接下来,我们直面核心的法律问题:“兼职一天超过四小时算违法吗?”这是一个流传甚广的误解。答案是否定的,单纯的工作时长超过四小时本身并不直接构成违法。这里的关键在于理解中国劳动法律体系中对“非全日制用工”的定义。根据《中华人民共和国劳动合同法》第六十八条的规定,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。请注意法律条文中的“一般平均”和“累计不超过”这两个限定词。这意味着法律设定的是一个常规性的框架,而非一个绝对的、不可逾越的红线。如果偶尔因为业务需要,某一天的工作时间超过了四小时,只要其周总时长仍在合理范围内,或者用人单位按规定支付了加班费,通常不会被认定为违法。真正的问题在于,如果用人单位长期、系统性地安排劳动者工作超过四小时,甚至每周总时长远超二十四小时,却依然按照非全日制用工的形式来管理,比如规避缴纳社保、不支付加班费等,那么这就构成了“以非全日制用工之名,行全日制用工之实”的违法行为。此时,劳动者有权主张自己的权益,要求确认事实上的全日制劳动关系,并享受相应的全部劳动保障。因此,问题的关键不在于“超时”,而在于用人单位是否利用“非全日制”的外壳来规避其应尽的法律义务。

为了更深入地理解这一点,我们必须全面审视非全日制用工法律规定的独特性。与标准的全日制劳动关系相比,非全日制用工在法律层面呈现出更高的灵活性。例如,双方当事人可以订立口头协议,而不必强制要求书面劳动合同;用人单位不得向劳动者约定试用期;劳动报酬结算周期最长不得超过十五日。在社会保障方面,法律明确规定用人单位应当为非全日制劳动者缴纳工伤保险,这是强制性的。而对于基本养老保险、基本医疗保险等,则通常规定由劳动者个人以灵活就业人员身份缴纳,或由双方协商解决,这与全日制用工中用人单位必须为员工缴纳“五险一金”的规定有显著区别。这些特殊规定,是为了适应灵活用工的特点,降低企业的用工成本,从而释放更多的就业岗位。然而,这种灵活性也给了一些不规范企业可乘之机。因此,作为兼职者,了解这些法律规定至关重要。当你的工作形态开始趋近于全日制时,你就需要警觉,并主动与雇主沟通,明确工作关系的性质,以及相应的报酬、保险等核心权益是否得到了妥善处理。

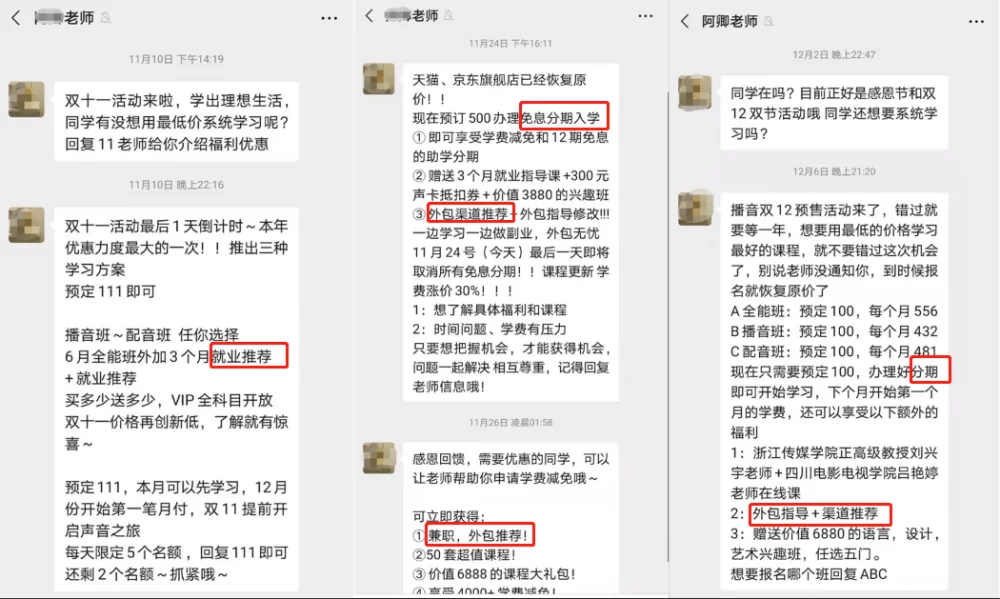

在庞大的兼职群体中,大学生兼职权益保护是一个尤为特殊且值得关注的议题。由于在校大学生的主要身份是学生,其与用人单位建立的关系在法律上通常不被认定为标准的“劳动关系”,而更多地被看作是“劳务关系”或“实习关系”。这意味着,《劳动合同法》的许多保护性条款可能无法直接适用于他们。这使得大学生在兼职市场中处于相对弱势的地位,更容易遭遇拖欠工资、无理由辞退、工作环境不安全甚至欺诈等问题。因此,大学生在寻找兼职时,必须具备更高的风险防范意识。首要原则是通过正规渠道寻找兼职,如学校的官方就业平台、信誉良好的社会招聘网站等。其次,无论工作期限长短、报酬多少,务必签订书面协议。这份协议不必多么复杂,但必须清晰地列明工作内容、工作时间、地点、报酬标准、支付方式和支付时间等核心要素。对于任何要求缴纳“押金”、“保证金”、“培训费”的招聘信息,都应保持高度警惕,这极有可能是招聘陷阱。在遇到权益受损的情况时,不要因为觉得兼职事小而忍气吞声,应及时向学校相关部门反映,或向劳动监察部门、市场监管部门投诉举报。学会用法律和规则武器保护自己,是大学生步入社会前的重要一课。

那么,回到一个更实际的操作层面:如何判断兼职是否合法合规?我们可以建立一个简单的核查清单。第一,信息透明度。合法合规的兼职岗位,其招聘信息通常会清晰地说明工作内容、任职要求、工作地点、薪酬结构和联系方式。如果描述含糊不清,过度夸大“轻松高薪”,则需谨慎。第二,契约精神。无论口头还是书面,是否有明确的约定?一个尊重规则的雇主,会主动与你确认工作细节,哪怕只是一个简单的短信或聊天记录确认。这是判断对方是否靠谱的重要信号。第三,薪酬支付的合理性。非全日制用工的薪酬结算周期不应超过15天。如果对方要求“干满一个月再发工资”或者设置各种苛刻的克扣条件,就可能存在风险。第四,工作要求的正当性。工作内容是否合法?工作时间是否在合理范围内?是否要求你从事与工作无关的私人事务?任何让你感到不适或不合理的要求,都有权拒绝。通过这套清单进行初步筛选,可以过滤掉掉大部分不靠谱的岗位,大大降低踩坑的概率。

灵活就业的浪潮为个人生活带来了更多可能性,但其背后潜藏的权益风险亦不容忽视。与其被动担忧“超时是否违法”,不如主动成为自身权益的“第一责任人”。通过理解法律框架、审慎评估机会、明确书面约定,每一位兼职者都能在灵活的舞台上,不仅收获一份收入,更赢得一份尊重与安心。这,才是灵活兼职时代应有的智慧与姿态。