东莞医生能兼职开诊所吗,政策到底允不允许呢?

“我作为东莞公立医院的医生,能不能利用业余时间,自己开个诊所?”这个问题,在东莞的医生圈子里,如同水面下的暗流,涌动已久。它触及了无数医务工作者内心深处对于职业价值、个人收入与事业理想的复杂考量。答案并非简单的“能”或“不能”,而是隐藏在国家宏观政策、地方执行细则、医院内部规定以及法律边界模糊地带之间的一张复杂网络。要厘清这张网络,我们需要从政策源头、现实壁垒、潜在路径和未来趋势等多个维度进行一次彻底的审视。

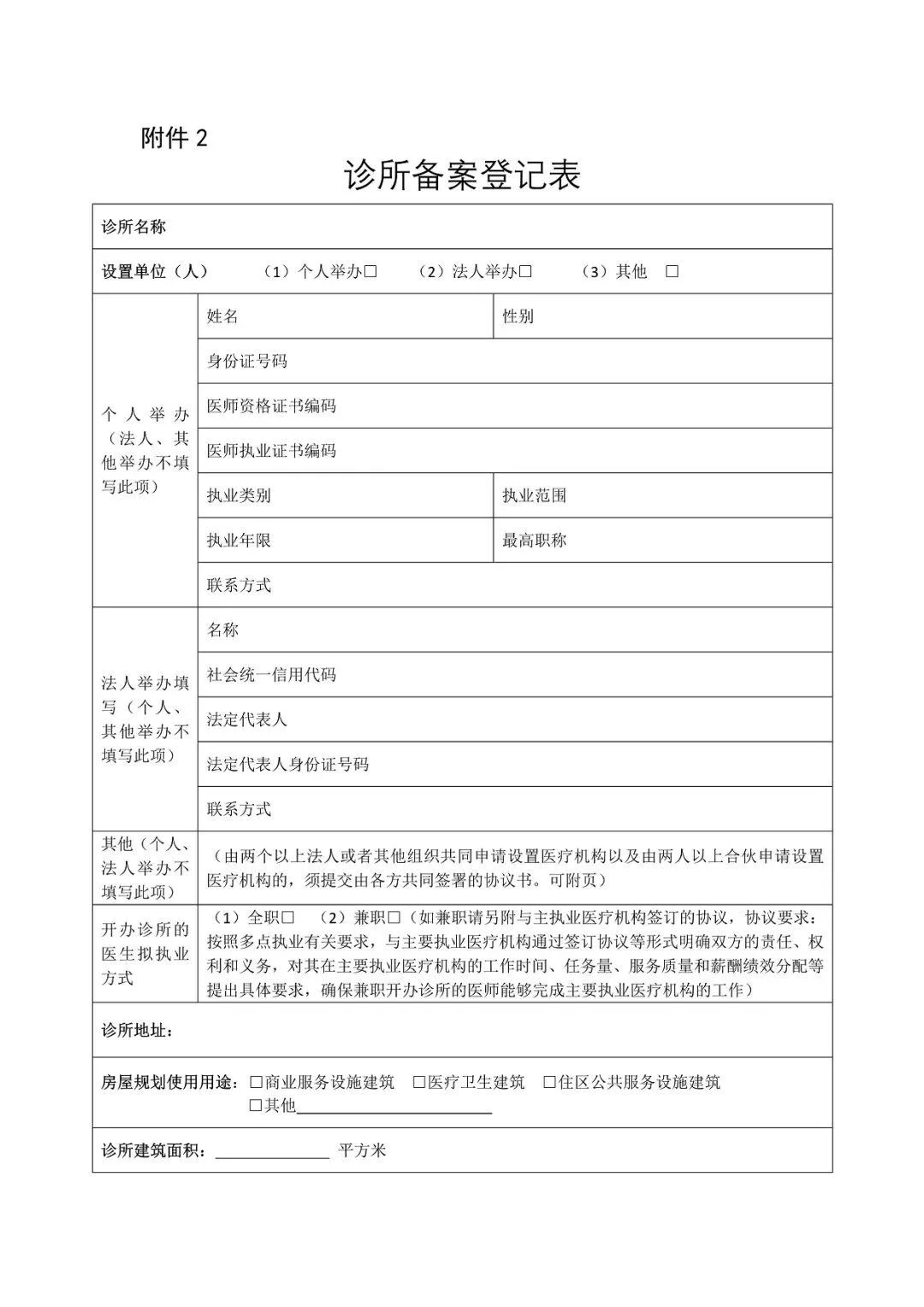

首先,我们必须理解政策层面的顶层设计。国家层面为了促进优质医疗资源下沉、激发医务人员活力,早在多年前就推行了“医师多点执业”政策。这一政策的初衷,是允许符合条件的执业医师在两个或两个以上医疗机构定期执业。这在理论上为“兼职开诊所”打开了一扇窗。广东省作为改革开放的前沿,其相关政策更是走在全国前列,不断简化备案流程,鼓励医生自由流动。东莞市作为广东省的重要城市,自然也承接了这一政策导向。根据《东莞市卫生健康局关于做好医师多点执业管理工作的通知》等文件,医生只要取得第一执业地点的同意,进行备案,便可以在其他医疗机构,包括诊所,开展诊疗活动。听上去,这似乎已经为兼职开诊所铺平了红毯。

然而,纸面上的政策与脚下的现实之间,往往隔着一道鸿沟。这道鸿沟的第一个,也是最关键的障碍,便是“第一执业地点”的态度。对于绝大多数身处公立医院,特别是大型三甲医院的医生而言,他们的“编制”和人事档案牢牢地掌握在医院手中。公立医院承载着繁重的公共医疗服务职能,其对医生的管理方式仍然是传统的、带有较强行政色彩的。尽管政策允许,但医院管理者从自身稳定和竞争角度出发,往往不鼓励甚至明令禁止本院医生“另立山头”。医生若想获得第一执业地点的“同意书”,无异于一次艰难的博弈。这不仅关乎医院的内部规定,更牵涉到绩效评定、职称晋升、乃至核心团队稳定等一系列敏感问题。因此,许多有此想法的医生,在第一步就望而却步。

其次,是法律界定上的微妙差异。“兼职开诊所”与“多点执业”在法律上并非完全等同的概念。多点执业的核心是“执业”,即提供医疗服务。而开诊所则是一个更为复杂的商业行为,它涉及到诊所的投资人、法定代表人、主要负责人等身份。根据《医疗机构管理条例实施细则》等相关法规,诊所的主要负责人通常必须是该医疗机构的法定代表人或主要负责人,并且需要在该机构全职执业。这就产生了一个悖论:如果你是诊所的“老板”(主要出资人或法定代表人),你还能被定义为“兼职”的“多点执业”医师吗?法律上要求诊所必须有全职的、能承担医疗质量和安全责任的负责人。如果你只是在业余时间过去坐诊,那么诊所日常的运营、管理、医疗质量责任由谁来承担?这种身份上的冲突,使得医生以纯粹的“兼职”身份去“开办”一个属于自己的诊所,在审批层面面临着巨大的合规性挑战。审批部门在审核时,会严格核查诊所的负责人配置,一个仅“兼职”的负责人,是很难通过审批的。

那么,面对政策和现实的双重约束,东莞的医生是否就彻底与“个人诊所”的梦想绝缘了呢?并非如此。聪明的探索者们已经开辟出几条可行的路径,虽然每一条都充满了挑战。

第一条路径,是“体制内”的谨慎探索。这条路适合那些既不想放弃公立平台的稳定,又渴望尝试个人事业发展的医生。他们的策略并非直接“开诊所”,而是以一种更柔性的方式切入。例如,与已有的、信誉良好的民营诊所或医生集团进行深度合作。医生本人并不作为诊所的法人或主要负责人,而是作为核心的技术合伙人或签约专家。通过签订正式的劳务合作协议,以合规的“多点执业”形式,在合作机构内开展特色诊疗服务。这种模式下,诊所的商业运营风险由合作方承担,医生专注于技术输出,既能实现个人价值的延伸和收入的增加,又最大限度地规避了与第一执业地点的直接冲突。这是一种“借船出海”的策略,虽然不能完全拥有自己的品牌,但却是当下最为稳妥和现实的选择。

第二条路径,是“彻底破局”的决心。这需要巨大的勇气和周密的准备。即辞去公立医院的职务,彻底“下海”,成为一名全职的创业者。这条路一旦选定,前面提到的所有障碍——第一执业地点的同意、身份界定的冲突——都将不复存在。作为自由人,你可以全身心地投入到诊所的筹备、申办和运营中。你可以成为诊所的法定代表人和主要负责人,以全职身份满足所有法规要求。这无疑是实现“个人诊所”梦想最直接、最彻底的方式。然而,其风险也显而易见:你将失去公立医院的编制、福利、社会地位和稳定的患者来源。你需要从一名纯粹的医生,转变为一个懂管理、懂市场、懂运营的“多面手”。资金的压力、市场竞争的压力、创业失败的风险,都需要独自承担。这是一条高风险、高回报的道路,只适合那些准备充分、资源充足且内心足够强大的医生。

第三条路径,是“模式创新”的迂回战术。随着“互联网+医疗健康”的发展,以及社会对家庭医生、健康管理服务的需求日益增长,诊所的形态也在不断演变。医生可以考虑注册一个健康管理咨询公司或互联网医院,开展线上问诊、健康管理和慢病指导等服务。这些新型的业态在监管上相对传统诊所更为灵活。虽然线下诊疗仍然需要实体机构,但医生可以先通过线上平台建立个人品牌、积累患者群体,为未来开设实体诊所打下坚实的基础。此外,专注于特定领域,如康复、理疗、心理咨询、口腔美学等对大型设备依赖小、更侧重于医生个人技术和服务的轻资产诊所模式,也是降低初期创业风险的有效途径。

东莞作为一座制造业名城,其人口结构庞大且多元,对多元化、高品质的医疗服务需求正在快速增长。这正是东莞医疗政策对医生创业产生的深远影响所在。政策的风向是鼓励的,市场的需求是旺盛的,但执行的路径是曲折的。对于每一位身处其中的医生而言,选择哪条路,取决于个人的职业规划、风险偏好、资源储备和内心最真实的渴望。这不仅仅是一个关于“能不能”的法律问题,更是一个关于“想不想”和“值不值”的人生抉择。这个决定背后,是对中国医疗体系未来走向的一次个人化押注,也是对“大医生”价值的重新定义——究竟是固守于体制内的一方天地,还是勇敢地走向市场,去创造属于自己的一番天地。答案,就在每一位东莞医生的心中。