两个公司兼职合同怎么签,员工如何处理才有效?

在零工经济与“斜杠”文化盛行的当下,同时与两家或更多家公司建立兼职关系,已不再是新鲜事。这种灵活的用工模式为个人带来了多元收入与技能拓展的机会,但与此同时,其背后潜藏的法律问题与合同纠纷亦不容小觑。当员工手握两份兼职合同时,如何审慎签署、妥善处理,确保自身行为合法合规,并能有效保障个人权益,这绝非简单的“签字画押”,而是一场需要专业知识与审慎态度的博弈。许多人在追求多重职业身份时,往往忽略了合同条款中的细微陷阱,或是对“双重劳动关系”的法律界定一知半解,最终可能导致权益受损,甚至陷入法律纠纷。因此,在踏入多重兼职的领域之前,建立一套完整的风险认知与应对策略,是每一位现代职场人的必修课。

首先,我们必须厘清一个核心法律概念——“双重劳动关系”。根据我国《劳动合同法》的规定,一个劳动者原则上只能与一个用人单位建立全日制的、标准的劳动关系。然而,法律并未完全禁止多重劳动关系的存在,而是有条件地予以承认。通常情况下,如果劳动者已经与一家企业建立了全日制劳动关系,其再与其他单位建立的用工关系,往往被界定为“劳务关系”或“非全日制劳动关系”。这两者在法律适用上存在本质区别。劳动关系受《劳动合同法》的强力保护,涉及社会保险、最低工资、经济补偿金、解雇保护等一系列强制性规定;而劳务关系则更贴近于民事合同,主要遵循《民法典》,双方权利义务主要由合同约定,法律干预较少,劳动者享有的保障也相对薄弱。因此,当你计划签署第二份兼职合同时,首要任务是明确这份合同的法律性质。它是一份权利义务对等的《劳动合同》,还是一份更强调服务成果的《劳务合同》?这将直接决定你后续的权益保障路径。明确合同性质,是规避一切风险的起点。

在此基础上,我们来深入探讨两份兼职合同法律风险的具体表现形式。首当其冲的便是社会保险的缴纳冲突。根据现行社保体系,一个公民在同一时期内只能有一个社保账户缴纳职工社会保险。如果你的第一份工作是全日制劳动关系,公司已为你依法缴纳社保,那么第二家公司几乎不可能再为你合法缴纳社保。任何试图重复缴纳的行为,在系统层面都无法操作,而如果第二家公司试图通过现金补贴的方式替代社保缴纳,这不仅不规范,一旦发生工伤等意外,你将无法获得来自社保基金的充分赔偿,权益保障将出现巨大真空。其次是竞业限制与保密义务的交叉风险。许多公司在合同中会加入竞业限制条款,即使对于兼职岗位也可能有所涉及。你需要仔细审查两份合同中的相关条款,判断两家公司是否存在业务竞争关系。如果你在A公司接触到的商业秘密或核心技术,可能被用于B公司的工作中,或者反之,这不仅构成了对合同的违约,甚至可能引发商业秘密侵权的法律风险,后果严重。再者,工作时间与工伤认定的模糊地带也是一大隐患。假设你在为B公司提供服务时因工受伤,但由于你与A公司的全日制劳动关系仍在存续期间,如何界定你的工作状态、责任归属将成为复杂的问题。B公司可能会以双方是劳务关系为由推卸责任,而A公司则可能主张伤害发生在其工作时间外。这种责任不清的局面,将使维权之路举步维艰。

既然风险如此之多,那么在具体操作层面,有哪些关键的多重兼职合同注意事项需要我们牢记于心呢?第一,信息披露的艺术与界限。你是否需要向你的“主业”公司坦白你的兼职计划?法律并未强制要求劳动者必须告知用人单位自己的兼职情况,但这并不意味着可以完全隐瞒。关键在于审阅你的主合同中是否有“禁止兼职”或“从事其他有损公司利益的活动”等排他性条款。如果存在此类条款,擅自兼职将构成违约。因此,最稳妥的做法是,在签订兼职合同前,仔细评估其是否会对主业造成实质性影响,如时间冲突、精力分散、利益冲突等。第二,逐条精读,魔鬼在细节中。面对第二份兼职合同,绝不能因其“兼职”性质而掉以轻心。你需要像对待第一份合同一样,逐字逐句地审查。重点关注以下几个方面:工作内容与交付标准是否清晰?报酬支付方式与周期是否明确?知识产权归属如何界定?特别是对于创作、设计、咨询类工作,这一点至关重要,要明确你在兼职期间产生的智力成果归属于哪一方。合同解除的条件与后果是什么?是随时可以解除,还是需要提前通知,解除后是否需要承担违约责任?这些细节直接关系到你的实际利益。第三,优先选择劳务合同。对于第二份兼职工作,如果条件允许,与对方协商签订《劳务合同》而非《劳动合同》,往往是更优选择。这可以避免社保缴纳的尴尬,也给予了双方更大的灵活性。当然,这也意味着你需要更依赖合同条款来保护自己,因此合同内容的完备性就显得尤为重要。

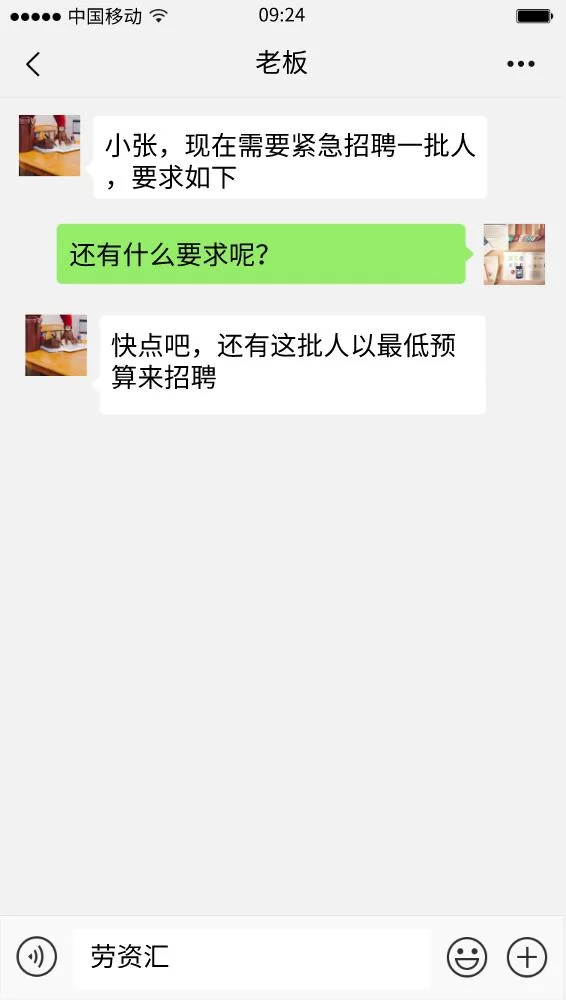

理解了注意事项,我们进一步聚焦于如何合法签订双重劳动关系,使其在法律框架内有效运行。合法性的核心在于“不冲突”与“无损害”。首先,确保你的兼职行为不会对完成主合同约定的任务造成影响。这是最基本的前提。其次,确保兼职内容不违反主合同的竞业限制和保密约定。如果你在两家存在竞争关系的公司兼职,无论是否为核心岗位,都踩在了法律的红线上。在签订过程中,主动沟通与协商是保障权益的有效手段。对于合同中你认为不合理或模糊的条款,应当主动提出并与对方协商修改。例如,如果合同中知识产权归属过于宽泛,你可以尝试争取约定“与主业工作内容无关联、且利用个人非工作时间完成的成果归个人所有”等补充条款。虽然作为兼职方议价能力可能有限,但清晰的表达和合理的诉求,有时也能获得对方的理解。此外,书面证据的留存是重中之重。无论是合同文本、工作沟通的邮件、即时消息记录,还是工作成果的交付凭证、报酬的转账记录,都应妥善保管。这些材料在发生纠纷时,是你最有力的“武器”。它们可以清晰地证明你的工作内容、工作时间、成果交付以及对方的承诺,为你的维权提供坚实的事实依据。

最后,为所有多重兼职者提供一份务实的兼职员工权益保障指南,当潜在的风险演变为现实的纠纷时,你该如何应对?第一步,优先协商。与雇主保持良好沟通,大多数矛盾都可以在早期通过坦诚的协商得到解决。明确表达你的诉求和依据,寻求双方都能接受的解决方案。第二步,认清路径,精准维权。如果协商不成,你需要根据合同性质选择正确的维权路径。如果被认定为劳动关系,你可以向当地劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁,这是前置程序,对仲裁结果不服才能向法院起诉。劳动仲裁不收费,且程序相对快捷,是劳动者维权的首选。如果被认定为劳务关系,则无法申请劳动仲裁,你应直接向人民法院提起民事诉讼,依据的是《民法典》中的合同编。第三步,证据为王,有理有据。无论走哪条路径,证据都是决定胜负的关键。你需要整理一套完整的证据链,包括但不限于:合同文本、工作安排的记录、证明你完成工作的材料、沟通协商过程的记录、报酬支付的证明等。例如,设计师小张在A公司做全职UI,业余时间为B公司做了一套LOGO设计,双方签署的是劳务合同。后来A公司声称该LOGO使用了其公司拥有的设计元素,要求小张交出著作权。此时,小张拿出与B公司的合同、设计过程中的初稿与沟通邮件,证明该设计完全利用个人时间独立完成,且与A公司业务无关,最终成功维护了自己的权益。这个案例生动地说明了事前约定和事后留存证据的重要性。

处理两份兼职合同,本质上是对个人职业管理能力的一次深度考验。它要求我们不仅是勤奋的执行者,更要成为一个精明的“法律人”和“管理者”。签署的每一个字,都代表着一份责任与承诺。在追求多元化发展的道路上,唯有将法律的边界内化为行为的准则,将审慎的态度贯穿于合作的始终,才能在享受多重职业带来的红利时,从容不迫地驾驭风浪。这不仅仅是为了避免损失,更是为了构建一个可持续、健康、且受法律尊重的职业生态,让你的每一份努力都能在阳光下获得应有的价值与回报。