退钱要看条件吗?社保、培训、火车票这些能退吗?

一、规则最清晰的领域:火车票退票的精细化管理

在所有退款场景中,火车票的退票规则无疑是标准化程度最高、公开性最强的。它像一部精密的仪器,根据时间节点精确计算着退票成本。铁路部门之所以能如此清晰界定,根本原因在于其运输服务的即时性和资源排他性。一张售出的车票,意味着一个座位在特定时段被锁定,一旦退票,这个座位需要被重新投入市场销售,时间越临近发车,销售出去的可能性就越低,承运方的潜在损失就越大。

因此,现行的火车票退票规则阶梯式收费应运而生。通常,发车前15天(含)以上退票,不收取退票费;发车前48小时至15天以内,收取票价5%的退票费;发车前24小时至48小时以内,收取票价10%的退票费;发车前24小时以内,则收取票价20%的退票费。这个时间与费率的对应关系,就是典型的条件约束。此外,还有特殊情况,如因列车晚点、停运等铁路方责任导致的退票,则不收取任何费用,乘客可以获得全额退款,甚至还会获得一定的延误补偿。这种差异化处理,完美诠释了“退钱要看条件吗?”这个问题的答案——不仅要看,而且条件是动态且公平的。它平衡了乘客的变更需求与公共资源的有效利用,是契约精神在公共服务领域的具体体现。

二、契约精神的试金石:培训费退款政策的博弈与边界

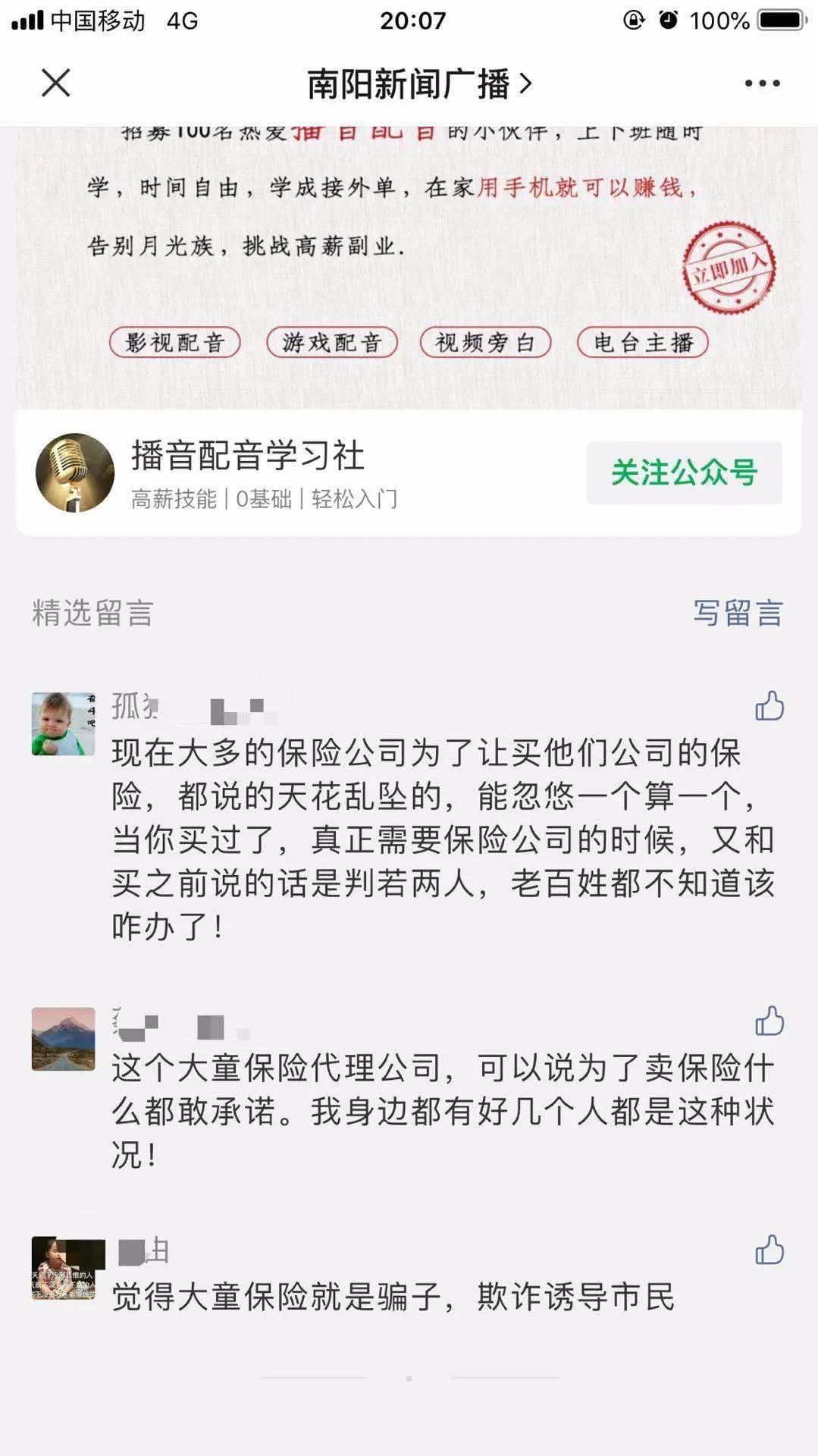

与火车票的标准化不同,培训费的退款政策则充满了博弈与个性化色彩,其核心依据是双方签订的《培训服务合同》。这标志着我们从公共服务的规则世界,进入了民商事法律的契约世界。培训服务的价值在于知识和技能的传递,这种无形资产的交付过程难以精确量化,一旦开始,部分服务价值即被视为已实现。因此,“一经售出,概不退款”的霸王条款屡见不鲜,但这真的合法吗?

答案是否定的。根据《消费者权益保护法》和相关司法解释,经营者采用格式条款订立合同的,如有不合理地免除或者减轻其责任、加重消费者责任、限制消费者主要权利的条款,该条款无效。因此,即便合同中写了“概不退款”,在特定条件下消费者依然有权主张退款。这些培训费退款政策中的关键条件通常包括:

- 冷静期:许多正规的培训机构会设置一个7天或更短的“无理由退款”冷静期,这是行业自律和赢得信任的体现。

- 课程进度比例:超过冷静期后,退款往往与已开课的进度挂钩。例如,已完成总课时的10%,则可能扣除10%的学费和一定比例的手续费后退还剩余部分。这需要合同中有明确的约定。

- 机构违约:如果培训机构未能提供承诺的师资、教学环境或课程内容,构成根本违约,消费者有权要求全额退款。

- 不可抗力:因重大疾病、移居等不可抗力因素导致无法继续上课,消费者可与机构协商退款,但可能需要提供相应证明。

所以,面对培训费退款,消费者不能被“概不退款”吓倒,而应仔细研读合同条款,保留好沟通记录和付款凭证,在条件允许时勇敢地拿起法律武器维护自己的正当权益。这其中考验的不仅是法律知识,更是对契约精神中公平、诚信原则的理解与坚守。

三、最深切的误解:社保退款条件的严格限定

在所有退款问题中,关于“社保退款”的讨论最为普遍,也最容易产生误解。许多人将社保账户里的钱视为个人储蓄,离职或经济困难时就想着“取出来用”。这种想法从根本上混淆了社会保险与银行存款的性质。社保的本质是国家立法强制实施的社会保险制度,其目的是保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。它具有强制性、互济性和福利性,个人缴纳的部分进入个人账户,单位缴纳的大部分则进入社会统筹基金,用于支付当期已退休人员的养老金。

因此,社保不存在“随时退款”的概念。所谓的“社保退款条件”,实际上是指在特定极端情况下终止社保关系并取出个人账户余额的法定条件,这在法律上称为“退保”。这些条件极其严格,通常仅限于以下几种情形:

- 达到法定退休年龄,但累计缴费年限不足15年:参保人可选择继续缴费至满15年,或转入城乡居民养老保险,若不愿如此,可书面申请终止职工基本养老保险关系,将其个人账户的全部储存额一次性支付给本人。

- 丧失中华人民共和国国籍,并在离境前:需要提供相关注销户口的证明,终止社保关系后,可取出个人账户余额。

- 参保人死亡:其个人账户的余额可以由其法定继承人依法继承。

除此之外,任何因离职、跳槽、短期经济困难等原因,都不能提前取出社保账户里的钱。正确的离职后社保处理方式是办理“社保转移”,将账户从原单位转移到新单位或以灵活就业人员身份自行缴纳,确保缴费年限的连续性,这直接关系到未来养老金的领取数额和医保待遇的享受。将社保理解为一种长期的、锁定至退休的投资,而非活期存款,是每个现代职场人必备的财务常识。

四、超越具体项目:退款背后的普适性逻辑与趋势

从火车票到培训费,再到社保,我们看到了不同退款场景下规则的巨大差异。但这背后存在着一些共通的逻辑。首先,退款的核心是价值补偿与风险分担。对于标准化、易转售的商品或服务(如火车票),退款条件相对宽松,主要补偿的是再销售的成本。对于定制化、知识型的服务(如培训),一旦开始交付,价值便已部分转移,退款条件自然更为苛刻,旨在平衡消费者权益与提供服务者的劳动价值。而对于具有强制性和社会统筹性质的资金(如社保),其规则的首要目标是保障社会整体的稳定与公平,个人退款的通道被严格限制,以维护制度的可持续性。

其次,我们能看到一个明显的趋势:消费环境的透明化与消费者权益的强化。无论是12306网站清晰的退票费率公示,还是《民法典》对格式条款的严格规制,亦或是各地人社部门对社保政策的普及,都反映出信息壁垒正在被打破。这要求消费者在支付任何一笔费用前,都应主动去了解“退款规则”这个“B计划”。多一分钟的审慎,就能为日后省去无数不必要的麻烦。

最后,理解退款条件,实质上是在学习如何管理预期和承担责任。每一次消费都是一次微小的投资,投入金钱,期望获得相应的回报。而退款规则,就是这个投资协议中的“风险提示”和“退出机制”。清晰地认知它,接受它,并根据它来规划自己的行为,是一种成熟的现代公民素养。它让我们在面对“退钱要看条件吗?”这个问题时,不再感到困惑或愤怒,而是能够理性、从容地找到最适合自己的解决方案。