中组部干部兼职咋规定?离退休取酬要注意啥?

干部兼职与离退休后的从业问题,始终是干部队伍建设中一个极其严肃且敏感的领域。它不仅关系到干部个人的职业操守与晚年安危,更直接影响到党和政府的形象、市场经济的公平秩序以及社会的公平正义。中组部对此出台的一系列规定,绝非束缚人才发挥余热的枷锁,而是为干部职业生涯划定的安全边界与廉洁护栏。深刻理解并严格遵守这些规定,是每一位领导干部,无论是在职还是离退休,都必须具备的政治自觉和纪律意识。

一、干部兼职的核心要义:为何要管,管什么

首先要明确,我们讨论的“兼职”并非泛指一切社会活动。其管理对象主要是党政领导干部,核心在于规范其在营利性组织或与原职权有密切关联的社会团体中的任职行为。政策制定的初衷,是为了从根本上防范“权力寻租”和“利益输送”。试想,一位手握审批大权的官员,若同时在其监管领域的企业担任董事、顾问,即便本人声称“不干预具体经营”,其身份本身就可能成为企业获取不正当竞争优势的“金字招牌”,这对其他市场主体是极不公平的。因此,中组部规定的核心,是切断公权力与市场经济利益之间的非正当链接。

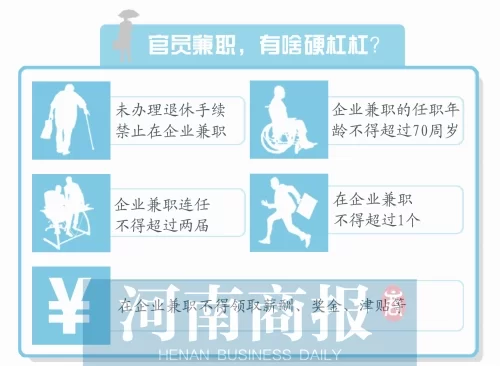

具体管什么?主要体现在几个“不得”上。一是现职领导干部原则上不得在企业兼职,确因工作需要兼职的,须严格审批且不得领取报酬。二是辞去公职或退(离)休的领导干部,在离职后三年内,不得到与原工作业务直接相关的企业或其他营利性组织任职,也不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。这就是俗称的“三年两不准”原则,是防止“期权式腐败”的关键防线。三是兼职数量和期限有严格限制,通常每人兼职不超过1个,任期届满连任不超过两届。这些条款共同织就了一张严密的制度之网,确保干部的“余热”用在正途,而非成为个人牟利的工具。

二、党政领导干部兼职审批流程:一道不可逾越的程序关卡

程序正义是实体正义的保障。任何干部兼职行为,只要符合政策允许的范围,都必须经过一套严谨的审批流程。这个流程本身就是一种纪律教育和风险提示,其严肃性不容丝毫挑战。

审批流程的第一步,也是最重要的一步,是事前报批。绝对不允许“先上任,后报告”或者“边上任边报告”的“先斩后奏”行为。干部本人或其所在单位党委(党组)需向上级组织部门提交正式的书面请示。这份请示并非简单的一纸申请书,而是一套完整的说明材料,内容通常包括:拟兼职干部的基本情况、拟兼职机构的基本情况及主营业务、兼职的理由、兼职的具体职务、工作期限、是否领取报酬以及如何确保不影响本职工作等。组织部门在收到请示后,会进行严格的实质性审核。审核的重点在于判断该兼职行为是否符合政策规定,是否存在利益冲突的可能,以及是否确属工作需要。例如,一位经济部门的领导到行业协会兼任职务,可能被认为是发挥专业优势;而一位政法系统的领导到律师事务所担任“高级顾问”,则必然会被亮起红灯。审批权限亦有明确规定,通常由干部管理权限对应的组织部门负责,中管干部的兼职审批权自然集中在中组部。整个流程体现了党管干部原则的刚性约束,任何逾越程序的行为,本身就是一种严重的违纪。

三、离退休干部取酬的“红线”与“灰度”:细节决定成败

对于离退休干部而言,如何合法合规地发挥余热,并获取合理回报,是一个需要精细把握的问题。政策的核心精神是鼓励和支持老干部在文化、教育、科研、公益等非营利性领域继续贡献力量,但严禁利用原有影响力在商业领域谋取私利。

在“取酬”问题上,存在一条清晰的“红线”。根据规定,经批准兼职的离退休干部,一律不得在兼职单位领取任何形式的报酬,包括工资、奖金、津贴、补贴以及股权、期权等。这一点没有任何商量的余地。然而,现实中存在一些“灰度地带”需要特别注意。比如,一些社会团体或行业协会,可能会以“交通补贴”、“误餐费”、“课题评审费”等名义发放费用。对此,老干部必须保持高度警惕。如果这些补贴是合理的、实报实销的,且标准符合相关规定,通常被视为必要的工作成本支持。但一旦演变成固定发放、金额可观的“变相薪酬”,就触碰了纪律红线。最稳妥的做法是,对于任何形式的钱款往来,事先向原单位的组织部门或离退休干部工作部门咨询,获得明确答复后再行决定。这种审慎的态度,既是对组织负责,更是对自己政治生命的保护。离退休干部的价值体现在经验和智慧的无私奉献上,而非物质回报的多寡,这个定位必须清晰。

四、违规兼职取酬的代价:纪律的“牙齿”与长远影响

“徒法不足以自行”。如果没有严肃的惩戒机制,再好的规定也可能沦为一纸空文。对于违规兼职取酬行为,党纪国法早已亮出了锋利的“牙齿”。依据《中国共产党纪律处分条例》,违规兼职或经批准兼职但取酬的行为,根据情节轻重,会受到从警告、严重警告到撤销党内职务、留党察看乃至开除党籍的处分。对于非法获得的报酬,必须予以收缴。

除了直接的纪律处分,违规行为带来的隐性代价更为深远。它会在干部的个人档案上留下永久的污点,影响其声誉和待遇。对于在职干部而言,这意味着晋升通道的终结;对于离退休干部,则可能影响其晚年生活的安宁与尊严。更重要的是,这种行为会严重损害干部群体的整体形象,侵蚀党和政府的公信力。在当前全面从严治党的大背景下,任何心存侥幸、试图在纪律边缘“试探”的行为,都无异于“火中取栗”。纪检监察机关通过巡视巡察、信访举报、审计监督等多种渠道,对此类问题的发现能力日益增强。一旦被查实,不仅个人要付出沉重代价,其所在单位的党委(党组)也要因落实主体责任不力而被追责。这种“一案双查”机制,进一步压实了各级党组织的监督管理责任。

五、制度的深意与个人修为:在规范中实现价值升华

规范干部兼职和离退休后从业行为,其深层意义在于构建一个清朗的政治生态和公平的市场环境。它从制度上确保了公权力的运行轨迹清晰可循,防止权力“余温”成为寻租的“热源”,保护了最广大人民群众的根本利益。对于干部个人而言,这套制度体系既是一种约束,更是一种保护。它像一道明确的航标,指引着干部在职业生涯的各个阶段都能行得端、走得稳,避免因一时糊涂而“触礁搁浅”。

真正的智者,懂得在规则之内最大化地实现个人价值与社会价值的统一。对于离退休干部,人生的下半场同样可以精彩纷呈。他们可以将毕生积累的经验和智慧,投入到撰写回忆录、参与社区治理、辅导青少年成长、投身慈善公益等事业中。这些活动同样能带来巨大的精神满足感和社会认可度,其价值丝毫不亚于在商界获取的财富。规范公职人员退休后从业行为,最终的目的,是引导他们以一种更为纯粹、更为高尚的方式,继续服务社会、奉献人民。这既是对他们过往贡献的尊重,也是对其人生晚景的最好守护。守住纪律的底线,方能开启人生的新境界,让“余热”温暖人心,而非灼伤自己。