临时兼职价格多少,工资个税和入账怎么处理?

企业与个人在临时兼职合作中,最易产生分歧与困惑的,莫过于价格、工资个税以及财务入账这三个环环相扣的环节。处理不当,不仅可能引发劳务纠纷,更会给企业和个人带来不必要的税务风险与经济损失。因此,厘清其中的逻辑与规则,是保障双方权益、实现合规经营的必修课。这并非简单的数字计算,而是对合作性质、法律关系及财税法规的深刻理解与应用。

界定合作性质:劳务报酬还是工资薪金?

一切处理的起点,在于准确界定临时兼职人员与企业之间的关系,这在税法上直接体现为劳务报酬与工资薪金的区别。这是一个根本性的分野,决定了后续个税计算、会计处理乃至社保缴纳义务的全然不同。工资薪金,指的是个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。其核心在于“雇佣关系”的建立,员工接受企业的管理、遵守其规章制度,工作内容具有持续性、稳定性,双方存在人身和经济上的从属关系。例如,公司长期聘用的非全日制前台,每天固定工作几小时,接受直接管理,其收入就应被视为工资薪金。

而劳务报酬,则是个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬。其核心在于“独立服务”的提供,服务方与接收方之间是平等的合作关系,服务方不受接收方的日常行政管理,以完成特定工作成果为目标。例如,企业为一场活动临时聘请的主持人、为特定项目聘请的外部设计师或程序员,他们在约定时间内提供专业服务并交付成果,这便属于典型的劳务报酬。区分这两者至关重要,因为它直接影响了税务处理方式。将劳务报酬误作工资薪金,或反之,都可能导致个税扣缴错误,进而引发企业雇佣临时人员税务风险,如被税务机关追缴税款、处以罚款等。

临时兼职价格的构成与税务考量

在明确了合作关系后,临时兼职的定价就不再是单纯的“市场价”问题。一个专业的报价或定价,必须内含税务成本。企业在询价时,应当明确是税前价格还是税后价格。个人在报价时,也必须清晰自身将承担的税负。通常,市场行情给出的价格是一个税前概念。这意味着,企业支付给个人的总款项中,需要代扣代缴个人所得税,剩余部分才是个人实际到手收入。

以一个常见的场景为例:某设计师承接一个logo设计项目,报价5000元。若界定为劳务报酬,企业在支付这5000元时,需要先行计算并扣缴其应缴纳的个人所得税,然后将税后余额支付给设计师。设计师在报价时,也应考虑到这笔税款是否已在其预期收益之内。因此,一个成熟的临时兼职市场,价格的商讨过程往往也是税务责任的明确过程。合同中清晰约定服务内容、总费用、是否含税以及扣缴义务,可以有效避免后续的误解。这要求企业的采购或项目负责人具备基础的财税意识,也要求服务提供方对自己的纳税义务有清晰的认知。

个税计算:精准掌握两种路径

理解了定性问题,我们来解决最核心的操作问题:临时兼职工资个税计算方法。根据前述的关系界定,我们分别来看两种计算路径。

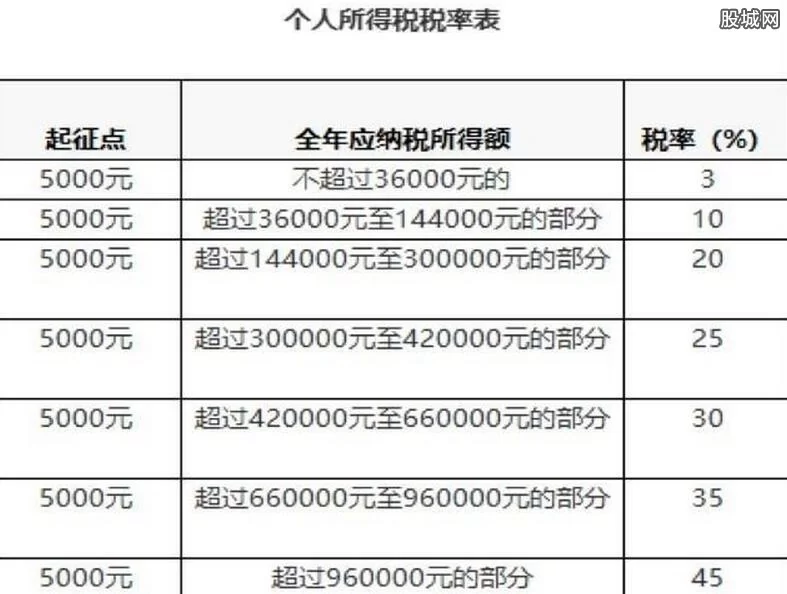

对于按工资薪金处理的兼职人员,其个税计算与正式员工基本一致,采用累计预扣法。即以纳税人在本单位截至当前月份纳税年度的累计收入减除累计免税收入、累计减除费用(每年6万元)、累计专项扣除、累计专项附加扣除和累计依法确定的其他扣除后的余额,为累计预扣预缴应纳税所得额,适用个人所得税预扣率表一(3%至45%的超额累进税率)计算预扣预缴税额。举例来说,某兼职人员月收入4000元,不考虑其他扣除,因其年收入未超过6万元,在年度内前期月份可能无需预缴个税,但随着累计收入增加,后期会开始产生税额。企业需要按月为其办理预扣预缴申报。

而对于更普遍的劳务报酬情形,计算方式则有所不同。劳务报酬所得,属于一次性收入或一个月内连续取得的收入,以每次收入减除费用后的余额为应纳税所得额。每次收入不超过4000元的,减除费用800元;每次收入4000元以上的,减除20%的费用。其余额适用个人所得税预扣率表二(20%、30%、40%的三级超额累进税率)。举例说明:设计师获得劳务报酬5000元,其应纳税所得额为5000 × (1 - 20%) = 4000元。该金额适用20%的预扣率,应纳税额为4000 × 20% = 800元。企业需从5000元报酬中扣除800元作为个税上缴,实际支付给设计师4200元。若报酬为30000元,则应纳税所得额为30000 × (1 - 20%) = 24000元,适用30%的预扣率(速算扣除数2000),应纳税额为24000 × 30% - 2000 = 5200元。个人在取得多处劳务报酬后,需要在次年的3月1日至6月30日期间进行个人临时兼职收入申报的汇算清缴,将所有收入合并,按综合所得税率表计算全年应纳税额,再减除已预缴税额,多退少补。

财务入账:规范操作是风险防火墙

税务问题解决后,随之而来的就是兼职人员工资如何入账。规范的会计处理不仅是企业财务管理的内在要求,更是应对税务检查的有力凭证。同样,依据两种不同的定性,入账科目和凭证要求也截然不同。

对于工资薪金,企业应通过“应付职工薪酬”科目进行核算。会计分录为:

- 计提工资时:借:管理费用/销售费用/生产成本等,贷:应付职工薪酬

- 发放工资并代扣个税时:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交税费—应交个人所得税

- 缴纳个税时:借:应交税费—应交个人所得税,贷:银行存款 这种方式将兼职人员视同正式员工的一部分,其薪酬构成了企业的工资总额。

而对于劳务报酬,其本质是企业购买的一项服务,属于费用支出,不应通过“应付职工薪酬”科目。正确的做法是将其计入相关的成本费用科目,如“管理费用—劳务费”、“销售费用—服务费”等。会计分录相对简化:

- 支付报酬并代扣个税时:借:管理费用—劳务费等,贷:银行存款,应交税费—应交个人所得税

- 缴纳个税时:借:应交税费—应交个人所得税,贷:银行存款 这里有一个至关重要的实践要点:企业支付劳务报酬,要想在企业所得税前作为成本费用扣除,必须取得合规的发票。因此,企业应要求提供劳务的个人到税务机关代开发票,或者通过一些灵活用工平台合规地取得发票。仅凭内部制作的付款凭证,在税务稽查中将面临无法列支的风险,需要调增应纳税所得额,补缴企业所得税。这一点是区分两种入账方式最关键的外部凭证差异,也是企业最容易忽视的风险点。

风险防范与合规化运营

临时兼职的财税处理,细节繁多,稍有不慎便会触及雷区。企业雇佣临时人员税务风险主要集中在几个方面:首先是关系定性错误导致的个税扣缴风险。其次,是支付劳务报酬未取得发票,导致的企业所得税税前扣除风险。再者,是对于本应签订劳动合同的非全日制用工,未依法缴纳工伤保险,一旦发生工伤事故,企业将面临高额赔偿。

防范这些风险,需要企业建立起一套规范的临时兼职人员管理流程。事前,明确用工需求,判断是雇佣还是服务,签订内容详尽、权责清晰的合同或协议。事中,严格按照合同约定执行,准确代扣代缴个人所得税,特别是对于劳务报酬,务必坚持“凭票付款”的原则。事后,妥善保管所有合同、付款凭证、完税证明及发票备查。对于个人而言,也应主动了解自己的税务责任,积极申报年度汇算,保留好相关收入和完税记录,这不仅是公民的法定义务,也是维护自身权益、享受税收优惠(如专项附加扣除)的基础。

将临时兼职的财税管理从事后补救转变为事前规划,是企业管理精细化的重要标志。它不仅仅是财务部门的工作,更渗透在招聘、项目管理、合同签订等各个环节。一个能够妥善处理这些问题的企业,无疑展现了其更高的合规水平和社会责任感,也为其在激烈的市场竞争中构筑了坚实的内部防线。当每一次临时合作都能在清晰、规范的轨道上运行时,企业的专注力才能真正释放到核心业务的创新与发展之上。