为啥兼职不让走,医院不让做,总卡着不让?

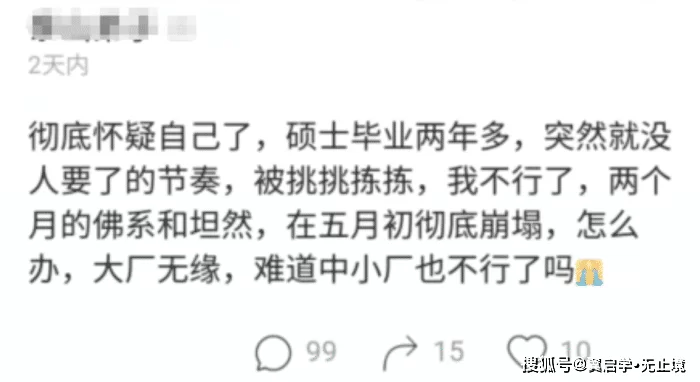

你是否也曾有过这样的感受:想要结束一份兼职工作,却仿佛陷入泥潭,对方以各种理由拖延,让你无法体面地抽身;或是满怀信心地投递简历给一家心仪的医院,却石沉大海,连一个面试机会都难以获得,感觉被一堵无形的墙隔绝在外。这种“总卡着不让”的困境,并非你个人的独特遭遇,而是许多职场人,尤其是在兼职和特定行业如医疗领域求职时,时常会碰到的系统性难题。这背后交织着权力、制度、人性与利益的复杂博弈,绝非一句“他们就是故意刁难”可以简单概括。要穿透这层迷雾,我们需要深入探究其内在逻辑,找到那把能解开枷锁的钥匙。

兼职离职难:一场围绕“低成本”与“控制权”的博弈

“兼职离职难”的核心,往往源于一种极度不平衡的权力关系。对于雇主而言,兼职员工是“低成本”劳动力的代名词,他们灵活、按需付费,且通常不附带高昂的社保、福利等长期成本。然而,这种“低成本”的另一面,是雇主潜意识里对其“高掌控欲”的期望。当一位兼职员工提出离职时,最先触动管理者神经的,可能并非工作内容的交接,而是“我上哪儿再找一个这么便宜又好用的人”的现实焦虑。这种焦虑会迅速转化为行为上的阻挠,常见的说辞包括:“我们现在正缺人手,你再坚持一个月”、“你的项目还没做完,走了对团队不负责任”、“招到新人我马上让你走”。这些话语表面上合情合理,实则利用了员工的愧疚感和责任感,本质是一种情感绑架。

更深层次的原因在于流程的模糊与契约精神的缺失。许多兼职合同要么过于简单,要么根本没有签订,导致离职流程缺乏明确的法律依据。正规的全职离职,依据《劳动合同法》提前三十日书面通知即可,但兼职关系中,这一规定常常被有意无意地忽视。人事流程的卡壳在此刻表现得淋漓尽致,负责人可能“出差了”,审批表可能“找不到”,财务结算可能要“等下个月发薪日一起处理”。每一个环节的拖延,都在消磨你的耐心和时间成本。更恶劣的情况是,以扣押最后一个月工资作为要挟,这虽然涉嫌违法,但对于急于脱身或不愿惹上麻烦的兼职者来说,往往只能选择忍气吞声。因此,解决兼职离职难,关键在于从一开始就确立清晰的书面约定,并在离职时,以冷静、专业且坚决的态度,通过正式渠道(如电子邮件)提出请求,保留好所有沟通记录,这既是保护自己,也是对潜在不法行为的有力震慑。

医院求职门槛:专业壁垒与“圈子文化”的双重高墙

相较于兼职离职的“拉锯战”,医院不让“做”的难题,则体现在进入环节的“高墙耸立”。这堵墙的第一层,是硬性的专业壁垒。医疗行业事关人命,其准入门槛之高理所应当。这不仅意味着你需要具备相应的学历、执业资格证书,更包含了对临床经验、科研能力、甚至是特定技能培训的严苛要求。三甲医院的一个护理岗位,可能吸引数百名符合基本条件的应聘者,筛选过程自然优中选优。你的简历可能在第一轮就被机器或HR因“毕业院校非985/211”、“缺少核心期刊论文”、“规培医院等级不够”等硬性指标刷掉。这是一种基于海量筛选的效率机制,虽然冷酷,却也反映了行业对专业性的极致追求。

然而,比硬性壁垒更难逾越的,是那层由“圈子文化”构成的软性高墙。医疗领域,尤其是大型公立医院,内部往往存在着复杂而稳定的人际网络和师承关系。很多时候,“谁推荐的你”比“你是谁”更为重要。一个业内资深专家的推荐信,其分量可能远超一份完美的简历。这种“圈子”并非完全是负面的,它在一定程度上保证了医疗团队的默契度和信任度,但也确实为缺乏背景的外部人才设置了巨大的障碍。此外,医院在招聘时极度看重“稳定性”,他们担心将大量资源投入培养后,员工却很快离职。因此,有过频繁跳槽记录,或是兼职经历过于零散的求职者,即使能力出众,也可能被贴上“不稳定”的标签。要攻破医院求职的壁垒,除了不断打磨自身专业技能这块“敲门砖”外,更需要智慧地进行“人脉”积累,积极参与行业学术交流,寻求实习或进修机会,让自己在进入“圈子”之前,先被“看见”。

职场隐性壁垒:那些看不见却真实存在的规则

无论是兼职离职的拉扯,还是医院求职的艰难,其背后都指向一个更宏大的概念——职场隐性壁垒。这些壁垒并非白纸黑字写在规章制度里,却实实在在地影响着每个人的职业轨迹。它们是那些不成文的“潜规则”,是根植于组织文化中的习惯性偏见,是僵化人事流程的惯性产物。其中,“人事流程卡壳”就是隐性壁垒最直观的体现。一个简单的离职审批,可能需要跨越七八个部门,盖上十几个章,任何一个环节的负责人“不在”或“需要研究一下”,整个流程就会陷入停滞。这种设计初衷或许是为了严谨和风控,但在实际操作中,却常常沦为效率的杀手和权力寻租的温床,让身处其中的个体感到无力和挫败。

这种隐性壁垒还体现在信息不对称上。你不知道一个岗位的真正需求是什么,不知道招聘决策者的真实偏好是什么,甚至不知道自己被拒绝的真实原因。HR给出的“与岗位要求不符”等标准化回复,掩盖了背后可能存在的“年龄偏好”、“性别考量”甚至是“星座不合”等主观因素。这种不透明性,让求职者和员工如同在黑暗中摸索,难以进行有效的自我调整和提升。打破这些壁垒,需要个体的“觉醒”与“策略”。你必须学会解读“空气”,理解组织语言背后的真实意图,主动去建立信息渠道,寻找那些愿意分享“内部消息”的良师益友。同时,也要学会用“对方能听懂的语言”去沟通,将你的诉求包装成对组织有利的方案,从而减少变革的阻力。

从被动承受者到主动破局者:维护权益的智慧与勇气

面对“总卡着不让”的困境,抱怨和消沉是最无力的反应。要破局,必须完成从被动承受者到主动破局者的心态转变,这其中,劳动者权益如何维护便从一个口号,落实为具体的行动指南。首先,要强化法律意识,掌握谈判的“硬核”筹码。无论是兼职还是全职,劳动关系都受《劳动合同法》保护。提前学习相关条款,了解在离职、被无故辞退等情况下自己的合法权益。当对方提出不合理要求时,能清晰、准确地指出其不合法之处,这本身就是一种强大的威慑。记住,法律是你最坚实的后盾,而非束之高阁的文本。

其次,要修炼职业素养,构建自己的“软实力”护城河。无论身处何种岗位,都应以专业标准要求自己。即使在准备离职期间,也要站好最后一班岗,完成工作交接清单。这种职业精神不仅能为你赢得尊重,更能让对方无懈可击。对于求职者而言,持续学习,不断更新自己的技能库,打造个人品牌,让自身价值成为打破一切壁垒的最强武器。当你足够优秀,以至于成为“稀缺资源”时,那些“卡壳”的环节自然会为你让路。最后,要懂得策略性沟通,学会“借力打力”。当直接沟通无效时,可以尝试向上级或跨部门反映,将问题从一个私人矛盾,上升为一个流程或管理问题。在必要时,寻求劳动仲裁或法律援助,是维护自身尊严和权益的最后防线。勇气,并非意味着鲁莽冲撞,而是在充分准备和智慧支撑下,为正当权利挺身而出的决心。

职场的道路,从来不是一条铺满鲜花的坦途。它更像是一片充满未知与挑战的丛林,有明确的规则,也有看不见的陷阱。无论是兼职离职的泥沼,还是医院求职的高墙,它们都是这片丛林生态的一部分。真正的成长,并非奢望丛林为你改变,而是让自己成为一个更聪明的探索者。你学会了辨识方向,懂得了如何避开沼泽,掌握了攀爬悬崖的技巧,甚至还能利用环境为自己开辟一条小径。这个过程中,你不仅在为自己的职业生涯扫清障碍,也在无形中,为后来者留下了可供追寻的足迹。最终,你会发现,那堵曾经让你感到绝望的墙,不过是你通往更广阔天地前,一块必须翻越的、名为“成长”的垫脚石。