产品试用员兼职报名条件具体有哪些要求呢?

当“产品试用员兼职”这个词映入眼帘,许多人脑海中浮现的第一个问题往往是:我到底符不符合条件?这并非一个可以简单用“是”或“否”来回答的问题。它不像传统岗位那样,有着一成不变的、写在纸面上的KPI。产品试用,尤其是作为一项兼职,其报名条件更像一个动态的、多维度的评估体系,它考验的不仅是你的硬件配置,更是你的软件实力。理解这套体系的内在逻辑,远比罗列几条干巴巴的规则要重要得多。

首先,我们来拆解最基础的门槛,也就是通常意义上大家所理解的产品试用员兼职报名条件。这部分可以被视为“硬性指标”,是参与这场游戏的入场券。绝大多数平台的首要门槛,便是年龄与身份。通常要求申请者年满18周岁,具备完全民事行为能力,部分平台甚至倾向于22-40岁之间的核心消费群体。同时,实名认证是绕不开的一环。这一步看似繁琐,实则是构建整个信任体系的基石,它确保了试用行为的真实性,也保护了商家与试用者双方的根本利益。接下来是设备与网络。在数字时代,一部性能尚可的智能手机或一台电脑是标配,它是你接收任务、提交报告的唯一端口。稳定且流畅的网络环境,则是保证你与平台信息同步、顺畅完成整个试用流程的生命线。最后,一个活跃且真实的社交账号,有时也会被纳入考量。这不代表你需要拥有成千上万的粉丝,而是指你的账号有一定的日常活跃度,发布的内容健康向上,因为你的试用报告,往往需要通过这些渠道进行分享与传播。

满足了这些基础配置,是否就万事大吉了?显然不是。随着“零工经济”的深化,在家做产品试用的具体要求变得愈发精细和人性化。居家办公,听起来自由,实则对个人自律性提出了更高的要求。你需要一个相对独立、不受干扰的试用环境。想象一下,你正在评测一款降噪耳机,家中却人声鼎沸、鸡飞狗跳,评测结果的可信度必然会大打折扣。因此,一个能让你沉浸式体验产品的物理空间,是居家试用的隐性前提。此外,时间管理能力至关重要。兼职意味着你需要在主业、学业和家庭生活之间,精准地切割出“试用时间”。这不仅包括实际使用产品的时间,更包括观察、记录、撰写报告以及后续互动的时间。一个高效的时间管理者,才能在碎片化的时间里,产出高质量的反馈。最后,居家模式下,沟通的桥梁完全依赖于线上。清晰、准确、及时的沟通能力,让你能够快速理解平台方或品牌方的试用要求,并在遇到问题时,迅速找到对接人,有效解决,避免因信息差导致试用失败。

跨过了基础门槛,掌握了居家试用的要领,我们便能触及一个更核心的议题:成为新品体验员需要具备哪些能力?这才是让你从众多申请者中脱颖而出的“软实力”,也是决定你能否在这条路上走得更远的关键。首当其冲的是敏锐的观察力与同理心。一个优秀的体验员,不应只停留在“这个东西好用”或“不好用”的浅层评价。你需要像一个侦探一样,去捕捉产品的每一个细节:包装开启的触感、说明书文字的清晰度、按钮按下的回弹力、APP界面的交互逻辑……更重要的是,你要具备“角色扮演”的能力,去设想不同用户群体在使用它时可能遇到的场景与障碍。 这款智能音箱对老人来说,语音识别是否足够灵敏?这款儿童水杯的吸管,是否便于幼儿自主清洗?这种基于同理心的深度洞察,才是品牌方最为珍视的财富。

其次,逻辑清晰的表达能力是将你的洞察转化为价值的桥梁。这里的表达,既包括文字,也包括图片、视频等形式。你需要将零散的观察点,组织成一篇结构完整、论据充分、语言生动的试用报告。例如,评测一款面霜,不能只说“保湿效果好”,而应描述“在北方冬季暖气房内,连续使用一周后,T区出油情况有所改善,两颊的干燥起皮现象得到缓解,且没有出现闷痘或粘腻感”。用事实和数据说话,用场景化的语言去描绘,才能让你的反馈真正具备参考价值。此外,诚信与责任心是贯穿始终的职业道德。严格按照要求试用,不夸大、不杜撰,按时提交报告,这些看似微不足道的细节,共同构筑了你的个人品牌信誉。一个可靠的体验员,会持续收到平台更优质、更核心的试用机会,形成一个良性的循环。

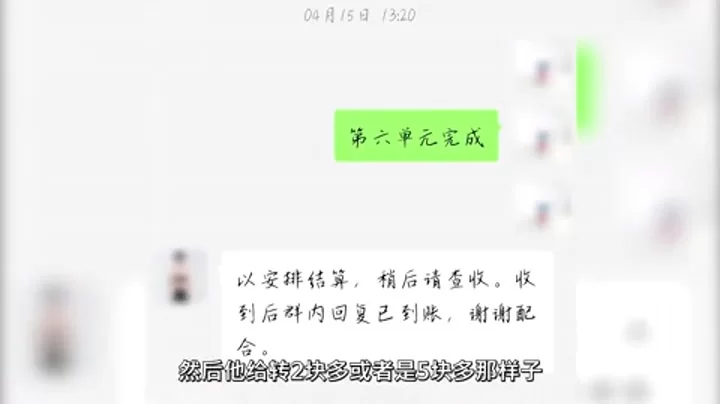

然而,机遇与风险并存。在信息爆炸的时代,如何甄别一个机会的真伪,是每一位潜在试用员必须掌握的技能。这就需要我们深入了解正规产品试用平台招募标准背后的逻辑。一个正规的平台,其招募标准通常公开透明,规则清晰。它们强调的是“体验”与“反馈”的价值,而非金钱交易。因此,任何以“高额回报”为诱饵,或者在报名初期就要求你缴纳各种名目费用(如“押金”、“会员费”、“培训费”)的平台,都需要高度警惕。这基本可以判定为不合规的陷阱。正规平台的招募流程,往往更侧重于评估你的“用户画像”与“反馈能力”。它们可能会要求你填写一份详细的问卷,内容涉及你的消费习惯、兴趣爱好、社交媒介影响力,甚至是一些开放性问题,以考察你的逻辑思维和文字功底。它们的核心诉求,是为产品找到最匹配的目标用户,并从用户那里获得最真实、最富有建设性的声音。记住,你的时间和意见是宝贵的,任何试图廉价收购甚至骗取这些资源的行为,都与“产品试用”的初衷背道而驰。

深入这个行业,你会发现产品试用的形态也在不断演变。从早期的“填写问卷”、“写评论”,到如今盛行的“短视频测评”、“直播开箱”、“长期体验追踪”,体验的形式越来越立体化、内容化。这背后,是品牌对“品效合一”的深层追求。它们不再满足于简单的“好/不好”的结论,而是希望通过体验员的专业内容,直接触达潜在消费者,完成从“认知”到“种草”再到“购买”的闭环。这对体验员的能力模型提出了新的挑战:你不仅要会用,还要会拍、会剪、会讲。这种趋势意味着,未来的产品试用员,将更像一位微型的“内容创作者”或“KOC(Key Opinion Consumer)”。挑战在于竞争加剧,对内容质量的要求水涨船高;机遇则在于,一旦你形成了个人独特的风格与影响力,其商业价值将远超传统的兼职收入。

成为一名产品试用员,本质上是在进行一场关于“感知”与“表达”的修行。它要求你重新审视生活中习以为常的物品,用一种近乎偏执的细致去解构它们,再将这些微观的体验,放大为能够影响他人决策的宏观叙事。当你再次面对一份报名申请表时,你所填写的,将不再仅仅是个人信息,而是你对生活品质的承诺、你洞察世界的视角,以及你创造价值的独特方式。这趟旅程的终点,收获的或许不只是免费的产品或额外的收入,而是一个更加敏感、更加深刻、也更加懂得如何与世界对话的自己。