人事业余兼职能做哪些?公职人员兼职有啥限制?

在当代社会经济环境下,个人价值实现与收入渠道多元化的需求日益凸显,业余时间从事一份兼职,已成为许多在职人员提升生活品质、储备未来资本的重要途径。然而,对于身处体制内,特别是广大公职人员和事业单位员工而言,“兼职”二字背后牵动着更为复杂的纪律红线与政策考量。如何在不触碰规则底线的前提下,合法合规地探索个人潜力与增收可能,是一个需要审慎对待的课题。本文旨在系统梳理在职人员,特别是公职人员群体的副业生态,深入剖析政策边界,并提供一份具有现实指导意义的行动指南。

在职人员副业项目的广阔图景与价值挖掘

对于普通企业员工或自由职业者,副业的选择空间相对广阔,其核心逻辑在于将个人存量资源——无论是时间、技能还是兴趣——进行有效转化。目前市场上主流的在职人员副业项目大致可分为三类。第一类是知识技能变现型。这是最能体现个人专业价值的领域,例如,拥有深厚编程功底的软件工程师可以在业余时间承接一些小型项目或进行线上编程教学;文笔出众的文案策划可以为企业撰写公众号推文、品牌故事;设计能力强的设计师可以参与Logo设计、海报制作等众包项目。这类副业的特点是投入产出比高,能够持续强化个人核心竞争力,形成“主业-副业”相互促进的良性循环。第二类是兴趣爱好延伸型。将个人热爱的事物与商业活动巧妙结合,是实现“玩着赚钱”的理想状态。例如,摄影爱好者可以在周末承接个人写真、活动跟拍;烘焙达人可以开设线上微店,定制出售手作甜点;游戏高手则可以通过直播、代练或参与电竞赛事获得收益。这类副业的驱动力源于内在热情,虽收入可能不稳定,但过程中的精神满足感无可替代。第三类是时间体力置换型。这类副业门槛较低,对专业技能要求不多,主要通过投入时间和精力换取报酬,如网约车司机、外卖配送员、线上任务平台(如数据标注、问卷调查)等。虽然其单位时间价值相对有限,但对于时间充裕、希望获得即时性现金流的个体而言,不失为一种灵活的补充。

选择何种副业,需综合评估个人时间精力、专业技能、风险承受能力以及最终目标。一份优质的副业,不仅仅是收入的增加,更应是个人能力的延伸、视野的拓展和生活方式的丰富。

公职人员兼职规定的“高压线”与“安全区”

当视线转向公职人员群体时,副业选择的坐标系则发生了根本性的变化。其首要原则,并非收益最大化,而是合规性。约束公职人员兼职行为的核心法规是《中华人民共和国公务员法》。该法第五十九条明确规定,公务员必须遵守纪律,不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。这条规定是公职人员兼职领域不可逾越的“高压线”,其内涵需要被精准理解。

所谓“营利性活动”,指的是以获取利润为目的,持续性地从事商品生产、流通或提供服务的商业行为。这直接封堵了公务员开设公司、入股经商、担任企业法定代表人、董事、监事等高级管理人员的路径。同样,在营利性组织中兼任任何形式的有偿职务,无论是顾问、讲师还是技术指导,均在禁止之列。其立法本意在于防止公权力私用,避免公职人员利用职务之便为个人或关联企业谋取不正当利益,从而侵蚀政府的公信力与廉洁性。因此,任何可能引发利益冲突,或让外界产生权力寻租联想的兼职行为,都应坚决杜绝。

然而,规定并非“一刀切”地完全禁止所有形式的额外劳动。法律和政策也为特定行为划出了“安全区”。首先,经批准的公益性、学术性兼职是被允许的。例如,公务员可以在高等院校、科研院所等非营利性机构担任客座教授、从事学术研究,前提是必须履行报批手续,且不占用本职工作时间,不影响正常公务活动,更不能获取薪酬。这类活动的目的在于促进知识交流与社会服务,而非个人营利。其次,纯粹的劳动报酬,在不涉及经营和身份兼职的情况下,界限较为模糊但存在探讨空间。例如,公务员在业余时间写一部小说并出版获得稿酬,或者创作一幅画作并出售,这属于个人知识产权的转化,一般不被视为“从事营利性活动”。关键在于,其身份是创作者,而非商人或经营者。活动的核心是创造性的智力劳动成果,而非持续的商业运营。

面向公职人员的合规副业选择策略

基于上述政策框架,公职人员在探索副业时,必须秉持“极致审慎”的原则,在法律的框架内寻求个人价值的实现。以下是一些相对安全且具有建设性的合规的副业选择方向。

其一,深耕专业领域的知识输出。公务员普遍具备较高的政策理论水平、文字功底和分析能力。将这些能力用于非营利性的知识分享是极佳的选择。例如,可以在不涉及国家秘密和工作机密的前提下,向学术期刊、行业媒体投稿,发表政策解读、社会治理等方面的专业见解,获取稿费。这种做法不仅合规,还能提升个人在专业领域的影响力。同样,利用业余时间撰写专业书籍,将多年工作经验系统化、理论化,也是智力成果转化的上佳途径。

其二,培育与公职身份无涉的个人兴趣。选择一种完全独立于工作身份的爱好并加以深化,是一种低风险的自我投资。例如,学习一门乐器、钻研书法绘画、练习传统手工艺等。这些活动不仅能陶冶情操、缓解工作压力,其创作成果在未来也具备转化为经济收益的可能性。关键在于整个过程要纯粹,以“修身养性”为出发点,而非以营利为目标,避免过早将其商业化运作。

其三,审慎探索被动型投资。与“经营”行为不同,纯粹的投资行为,如购买股票、基金、国债等金融产品,通常不被认定为从事营利性活动。这本质上是个人财产的管理方式。但这绝不意味着毫无风险。公职人员在进行投资时,必须时刻牢记信息隔离原则,严禁利用工作中获取的未公开信息进行内幕交易,严禁利用职权影响金融机构的正常运作,确保所有投资决策均基于公开信息和个人判断。

其四,投身公益与志愿服务。虽然这不直接产生经济收益,但从广义的“价值实现”层面看,这是一种精神层面的“副业”。利用专业知识和技能参与社区服务、法律援助、科普教育等志愿活动,不仅能回馈社会,也能在实践中锻炼能力、拓展人脉,其带来的满足感和成长价值,有时远超物质回报。

平衡主业与副业的核心原则与心态建设

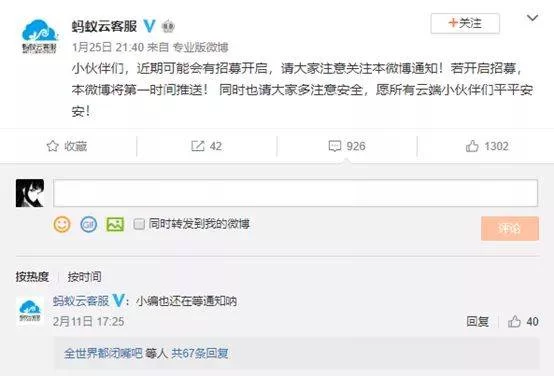

无论选择何种路径,对于在职人员,尤其是公职人员而言,处理好主业与副业的关系至关重要。这不仅是职业操守的要求,也是个人长远发展的保障。必须恪守的四大原则包括:第一,主业优先原则。任何兼职活动都不得影响本职工作的质量和效率,不能占用法定工作时间。精力分配上要确保主业的核心地位,这是立身之本。第二,公私分明原则。严禁动用任何公共资源,包括办公用品、信息数据、工作人脉等,为副业提供便利。必须在个人生活与公共职责之间建立一道防火墙。第三,低调审慎原则。即使是完全合规的副业,也无需四处宣扬,尤其在社交媒体时代,过度曝光容易引来不必要的关注和误解,甚至可能触碰纪律的灰色地带。保持谦逊和低调,是保护自己的最佳方式。第四,廉洁自律原则。这是对所有公职人员的最高要求。在任何时候都不能放松对自己的约束,要时刻反思副业行为是否可能损害公共利益或政府形象,坚守廉洁的底线。

探索人事业余兼职的道路,本质上是一场关于规则、能力与欲望的平衡术。对于广大公职人员而言,这份探索更需怀揣敬畏之心,在法律的轨道内,以审慎、智慧和自律,去挖掘那些既能充实自我、又无损于公序良俗的价值空间。副业的意义,不应仅仅停留在账户数字的增长,更在于它能否让我们成为一个更完整、更有趣、对社会更有贡献的个体,最终实现职业安全与个人发展的和谐统一。