企业兼职员工社保要交吗,工资个税怎么算?

许多企业在聘请兼职人员时,常常陷入一个困惑:社保到底要不要交?工资又该如何扣税?这两个问题看似简单,实则牵涉到复杂的劳动关系界定与税务法规,处理不当极易引发法律风险和财务纠纷。要理清这团乱麻,核心在于穿透“兼职”这一模糊概念,精准识别其背后对应的法律关系——是“非全日制用工”的劳动关系,还是平等主体的“劳务关系”。这两种截然不同的关系,决定了社保缴纳的责任主体与个税计算的路径分野。

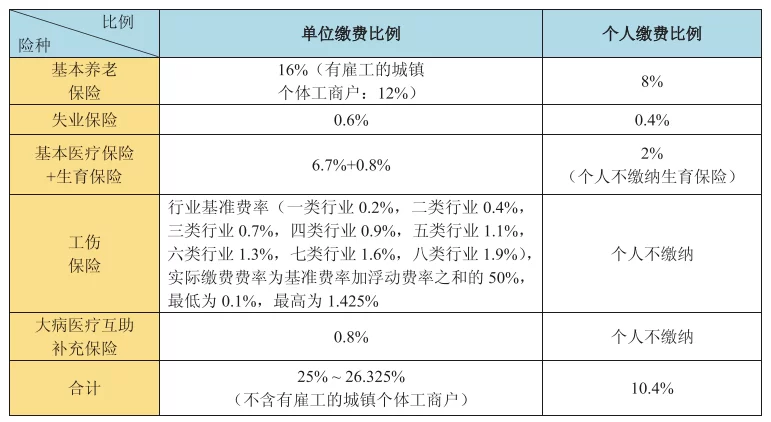

首先,我们来剖析社保缴纳的“是与非”。根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定,兼职主要分为两大类。第一类是非全日制用工,这是一种特殊的劳动关系形式。法律对其有明确的界定:以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。对于这种建立了正式劳动关系的兼职员工,企业必须履行的社保义务是为其缴纳工伤保险。这是国家强制规定,旨在保障劳动者在工作中可能发生的职业伤害风险。至于养老、医疗、失业等其他险种,法律条文表述为“可以”参加,而非“应当”。这给企业了一定的操作空间,但实践中,多数地区社保部门要求要么五险齐全缴纳,要么无法单独办理工伤,导致很多企业选择不缴,但这无疑潜藏着合规风险。一旦员工在工作中发生意外,企业将面临巨额赔偿。因此,最稳妥的方式是积极与当地社保机构沟通,寻求可行的参保方案,或通过购买商业雇主责任险等方式作为补充,主动管理风险。

第二类,也是更为普遍的兼职形式,是劳务关系。当个人与单位之间不具备劳动关系的从属性,双方地位平等,一方为另一方提供一次性或特定项目的服务,并获取相应报酬时,便构成劳务关系。例如,企业临时聘请的外部讲师、项目咨询顾问、按稿件付费的自由撰稿人等。在这种关系下,企业没有法定义务为提供劳务的个人缴纳任何社会保险。社保的缴纳责任完全落在个人身上,他们通常需要以“灵活就业人员”的身份自行前往社保经办机构缴纳养老和医疗保险。企业在操作层面的关键,是必须与个人签订明确的《劳务合同》,而非《劳动合同》,清晰约定服务内容、报酬标准、结算方式以及双方权利义务,以此作为界定关系、规避法律风险的核心依据。一份权责清晰的合同,是区分劳动关系与劳务关系最有力的证据。

厘清了社保问题,个税的计算则是另一条并行的轨道,同样依赖于对前述两种关系的准确判断。如果被界定为非全日制用工(劳动关系),其报酬属于“工资、薪金所得”。企业需按照国家税务总局发布的《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》,采用累计预扣法来计算并代扣代缴个人所得税。具体计算逻辑是:以纳税人在本单位截至当前月份的累计收入为基数,减除累计免税收入、累计减除费用(目前为5000元/月)、累计专项扣除(三险一金)、累计专项附加扣除(子女教育、房贷利息等)以及累计依法确定的其他扣除后的余额,对照年度预扣率表计算出累计应预扣预缴税额,再减除已预缴税额,确定当期应缴税额。这种方法的精髓在于,随着累计收入的增加,适用的预扣率会从3%逐级攀升至45%,实现了税负的平滑过渡,更贴合年度综合税负。

然而,当双方属于劳务关系时,其报酬则完全不同,属于“劳务报酬所得”。其计税方式也截然有别。企业在支付劳务报酬时,需按次或按月预扣预缴个人所得税。具体标准为:每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为收入额。然后,该收入额适用20%至40%的超额累进预扣率。例如,支付一笔3000元的劳务费,应纳税所得额为2200元(3000-800),适用20%的预扣率,预缴个税440元。若支付一笔10000元,则应纳税所得额为8000元(10000-16000),适用20%的预扣率,预缴个税1600元。需要特别注意的是,劳务报酬在预扣预缴阶段是独立计算的,但在年度个人所得税汇算清缴时,需要与纳税人取得的工资薪金、稿酬、特许权使用费等综合所得合并计算,按纳税年度合并计算个人所得税,税款多退少补。这一特性,对于同时拥有工资和劳务收入的个人尤为重要,往往会因为合并后税率跳档而需要补税。

因此,企业在进行企业聘用兼职人员税务处理时,必须建立一个清晰的决策流程。第一步,是关系界定。通过审慎评估工作模式、管理从属性、工作时间、报酬支付方式等要素,判断其究竟是非全日制用工还是劳务关系。第二步,是合同匹配。根据界定结果,签订相应类型的合同,并在合同中明确税务责任的承担方和发票开具等事宜。对于劳务关系,务必要求个人提供发票作为税前扣除的合法凭证,个人若无法自行开具,可去税务机关代开。第三步,是精准计税。财务或HR人员必须熟练掌握“工资薪金”与“劳务报酬”两套完全不同的计税规则,并使用相应的申报模块进行申报。混淆两者,不仅会导致税务申报错误,引发税务机关的稽查风险,还会损害个人纳税人的合法权益。

在实际操作中,挑战与陷阱并存。最大的风险点在于“假劳务、真劳动”。一些企业为了规避社保缴纳责任和简化个税计算,将与员工实质上建立了劳动关系的兼职,强行签成劳务合同。这种做法一旦在劳动仲裁或诉讼中被认定,企业将面临补缴社保、支付经济补偿金、接受行政处罚等多重后果。同样,对于个人而言,将本应计入综合所得的劳务报酬未在年度汇算时申报,也构成偷税,将面临罚款和滞纳金。随着金税四期系统的全面上线,税务部门的数据监控能力空前强大,企业与个人之间的资金流水、发票信息、申报数据将被全面比对,任何不合规操作都将无所遁形。

从更宏观的视角看,灵活用工已成为新经济时代的一大趋势,它为企业降低了人力成本,提高了组织弹性,也为个人提供了多元化的收入渠道。然而,这种新业态也对传统的、以标准劳动关系为基础的社保与税收体系提出了挑战。未来,我们或许可以期待更加精细化、差异化的政策出台,例如探索独立的灵活就业者社保缴纳通道,或设计更为简便的劳务报酬计税与汇算模式。但在当前法规框架下,企业和个人能做的,唯有回归本源,深刻理解并严格遵守现有规则。每一次精准的计算,每一份清晰的契约,不仅是对法律的敬畏,更是在新的经济生态下,构建健康、可持续人才合作模式的基石,为企业的长远发展铺设一条更为坚实的轨道。