企业安全生产职责,兼职和负责人具体要管哪些?

在企业安全生产管理的实践中,“负责人”与“兼职安全员”的角色定位与职责边界常常模糊不清,这直接导致了安全管理的“真空地带”与责任推诿现象。许多企业,尤其是中小企业,往往认为设立了安全岗位就万事大吉,却忽视了不同岗位之间权责的精细化划分与协同运作。要真正将安全理念内化于心、外化于行,就必须首先厘清这两个关键角色的核心职能,并构建起一个权责对等、运转高效的安全生产责任体系。

安全生产负责人:战略决策与全局掌控的“掌舵人”

企业安全生产负责人,通常是企业的主要负责人或分管安全的副总,其角色绝非一个简单的管理者,而是整个企业安全战略的制定者、资源保障者和最终责任承担者。其职责范围具有鲜明的宏观性、全局性和法定性。依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法规,其职责范围主要体现在以下几个层面:

首先,是建立健全并督促落实本单位全员安全生产责任制。这不仅仅是制定一份文件挂在墙上,而是要确保从最高管理层到一线员工,每一个岗位、每一个人都清晰地知晓自己在安全生产链条中的位置和责任。负责人需要亲自组织制定、评审并发布责任制度,并通过定期的考核与奖惩机制,确保制度不是一纸空文。这要求负责人具备将法律条文转化为企业内部可执行、可考核的管理语言的能力。

其次,是组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。负责人必须确保这些制度规程的科学性、适用性和可操作性。这意味着他需要组织技术、生产、安全等相关部门的专业人员,结合企业实际工艺流程和风险特点,编写出真正能指导现场作业的“安全圣经”。同时,负责人有责任推动这些制度的宣贯培训,并监督其执行情况,对于违章指挥、违章作业行为,必须拥有“一票否决”的权威和决心。

再者,是保障安全生产投入的有效实施。这是负责人职责中最具“含金量”的一项。安全投入包括但不限于:安全设施设备的购置与维护、劳动防护用品的配备、安全生产教育培训的经费、应急救援器材的储备以及安全生产技术的研发与应用等。负责人必须在企业预算审批中,为安全项目开辟“绿色通道”,确保资金足额、及时到位。任何以“成本控制”为名削减安全投入的行为,都是负责人失职的直接表现。

最后,是领导并组织本单位的应急救援工作。当事故发生时,负责人必须是应急指挥体系的核心。他需要熟悉应急预案,定期组织应急演练,确保在真实险情面前能够迅速、有序、高效地指挥抢险救援,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。这种临危不乱的指挥能力,源于日常对风险隐患的深入了解和对应急准备的常抓不懈。总而言之,安全生产负责人的工作重心在于“建体系、定规则、保资源、担总责”,是企业安全航船的“掌舵人”。

兼职安全员:一线监督与风险预警的“前沿哨兵”

与负责人的宏观视角不同,兼职安全员是企业安全管理网络中的“神经末梢”和“前沿哨兵”。他们通常由生产一线的班组长、技术骨干或其他岗位人员兼任,其优势在于身处生产现场,对现场的动态、设备的状况、人员的行为有着最直接、最敏锐的感知。其具体工作内容充满了“烟火气”,聚焦于执行、检查和反馈。

兼职安全员的首要工作是日常安全巡查与隐患排查治理。他们需要每天(或按规定的频次)在自己负责的区域内“走动式管理”,用“火眼金睛”去发现不安全状态(如设备防护罩缺失、消防通道堵塞)、不安全行为(如未按规定佩戴劳保用品、违章操作)以及管理上的缺陷(如安全标识不清、操作规程不完善)。发现问题后,他们有权立即制止,并按照程序上报,形成隐患排查、登记、治理、销号的闭环管理。他们是将事故消灭在萌芽状态的第一道防线。

其次,是协助开展安全教育培训和宣传工作。由于兼职安全员本身就来自一线,他们的话语更具亲和力和说服力。他们可以利用班前会、班后会等碎片化时间,向工友们讲解当天作业的安全要点、分享事故案例、演示防护用品的正确使用方法。他们是安全文化在基层的“播种机”,将“安全第一”的理念潜移默化地传递给每一位员工。

此外,兼职安全员还承担着基础安全管理台账的记录与维护工作。例如,安全检查记录、隐患整改通知单、安全活动记录、设备维护保养记录等。这些看似琐碎的文书工作,实则是企业安全管理规范化、痕迹化的重要依据,也是日后事故调查和责任追溯的关键材料。确保记录的真实性、及时性和完整性,是兼职安全员专业素养的体现。

值得注意的是,“兼职”的特性决定了他们必须在完成本职工作的同时,见缝插针地履行安全职责。这就要求企业在制度上给予他们明确授权和时间保障,并建立相应的激励机制,让他们有动力、有热情去做好这份“额外”却至关重要的工作。他们是连接管理层决策与一线执行的桥梁,其工作质量直接决定了安全管理制度能否在基层落地生根。

协同与分工:从“单打独斗”到“联合作战”

明确了各自的职责范围后,更关键的问题在于如何实现企业安全负责人与兼职安全员之间的有效协同与精准分工,形成管理合力。二者之间并非简单的上下级领导关系,而是一种相互支撑、互为补充的“齿轮啮合”关系。

负责人是“大脑”,负责思考方向、制定战略;兼职安全员是“手脚”,负责深入现场、执行战术。负责人通过制定《隐患排查治理制度》为兼职安全员的工作提供了依据和武器;兼职安全员通过上报的《隐患排查报告》为负责人的决策提供了最真实的一手信息。负责人审批预算为兼职安全员配备了合格的劳保用品;兼职安全员监督员工正确佩戴,则是对负责人投入的最好回报。

为了实现这种高效协同,企业必须建立常态化的沟通机制。例如,定期的安全生产例会,负责人必须亲自主持,听取兼职安全员的工作汇报,了解一线的真实情况,并对他们提出的困难和问题给予明确的解决方案。对于兼职安全员上报的重大隐患,负责人必须高度重视,亲自督办,确保整改措施落实到位。这种“下情上达”与“上情下达”的畅通,是避免安全管理脱节的核心。

同时,要明确授权,为兼职安全员“撑腰”。企业应以正式文件的形式,明确兼职安全员在制止违章行为、临时处置险情等方面的权限。当兼职安全员因履行职责而与其他员工发生冲突时,负责人必须旗帜鲜明地支持其正确行为,树立其在班组中的安全权威。只有让兼职安全员“腰杆硬起来”,他们才能敢于管理、善于管理。

中小企业实践:如何因地制宜地落实安全职责

对于资源有限的广大中小企业而言,照搬大型企业的安全管理模式并不现实。因此,落实企业全员安全生产责任制,更需要结合自身特点,抓住关键环节,务求实效。

首先,简化制度,突出重点。中小企业不必追求“大部头”式的制度文件,而应编制简明扼要、通俗易懂的《安全生产责任清单》和《安全操作口袋书》,让负责人和兼职安全员都能快速掌握自己的核心职责和操作要点。

其次,聚焦核心风险,精准投入。将有限的资源投入到最危险、最关键的区域和环节。例如,如果企业的主要风险是机械伤害,那么负责人就应优先保障机械防护装置的投入,兼职安全员就应将巡查重点放在设备安全防护上。

再者,善用工具,提升效率。可以利用一些简单的安全管理APP或小程序,让兼职安全员通过手机拍照即可完成隐患上报,负责人能实时查看处理进度,大大提高了管理效率,降低了纸质台账的工作量。

最后,培育“人人都是安全员”的文化。在中小企业,负责人本身就是最好的安全宣传员。他带头遵守安全规定,亲自参与安全检查,其示范效应远胜于任何口号。通过设立“安全之星”等小奖励,鼓励所有员工参与隐患排查,让安全成为每个人的自觉行动,这才是落实全员安全生产责任制的最高境界。

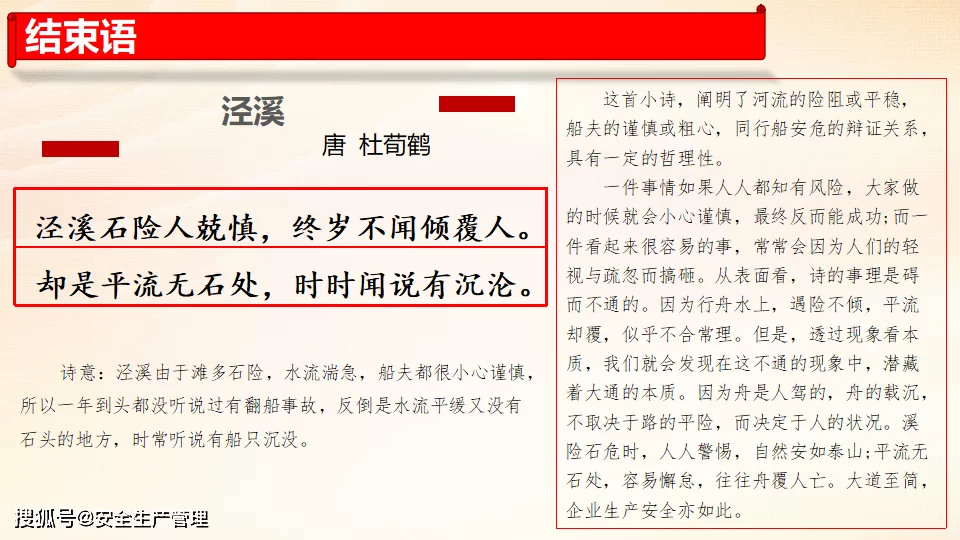

安全生产并非一场独角戏,而是负责人与兼职安全员共同演绎的协奏曲,更是全体员工共同参与的交响乐。负责人的战略远见与责任担当,兼职安全员的敏锐洞察与踏实执行,共同构成了企业安全管理的基石。最终,安全管理的成效,不在于制度文本的厚度,而在于每一个角色从“要我安全”到“我要安全”的自觉转变,在于每一次巡查时的细心发现,在于每一次决策时的安全优先。当安全成为一种深入骨髓的习惯与信仰,企业的发展之路方能行稳致远。